Die verschollene und wiederentdeckte Kirche des Klosters Neuwerk in Halle

Im Vorfeld der Errichtung eines neuen Herbariumsgebäudes im Botanischen Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg durch den Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) führte das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 archäologische Untersuchungen auf dem Baugelände durch. Die etwa 400 Quadratmeter große Grabungsfläche erbrachte zahlreiche wichtige Funde und Befunde. Die ältesten Besiedlungsspuren stammen aus der Späten Bronzezeit beziehungsweise aus der Frühen Eisenzeit und legen den Schluss nahe, dass hier im 9./8. Jahrhundert vor Christus eine dörfliche Ansiedlung von Salzwirkern bestand. Über die nachfolgenden Epochen blieb das Areal unbebaut, erst im frühen Mittelalter ab dem 10./11. Jahrhundert nach Christus wurde es wieder besiedelt.

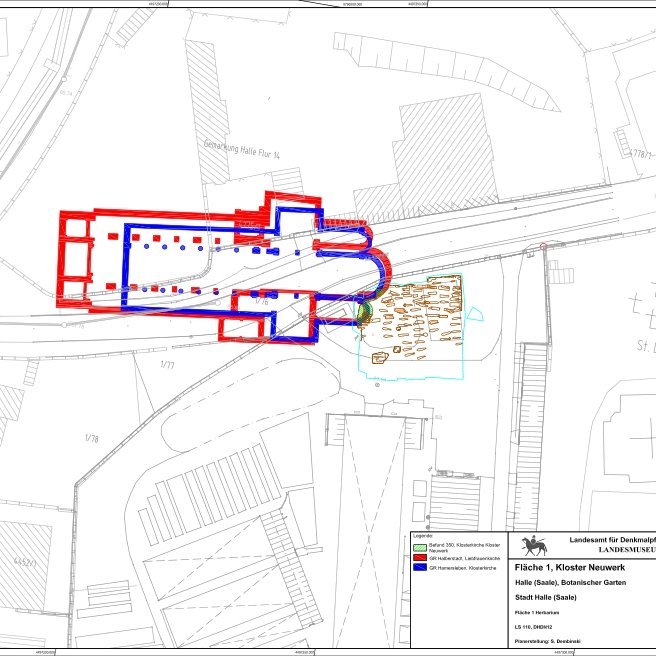

Von besonderer Bedeutung war jedoch eine Entdeckung in der Nordwestecke der Grabungsfläche. Unter Abbruchschichten des 16. Jahrhunderts tauchten einzelne Steine eines Fundamentes auf, dessen Ausbruchgrube sich fortsetzte und sich schließlich als Teil der Hauptapsis und der südlichen Seitenapsis eines großen Kirchenbaus erwies. Hierbei kann es sich nur um die Überreste der Kirche des Augustiner-Chorherrenstiftes Neuwerk handeln, das sich im Mittelalter an der Stelle des heutigen Botanischen Gartens erhob. Damit konnten erstmals Spuren der Klosterkirche Neuwerk zweifelsfrei identifiziert werden, deren Standort seit nahezu 500 Jahren verschollen war – eine archäologische Sensation.

Auch wenn die erhaltenen Überreste der Klosterkirche auf den ersten Blick bescheiden wirken, so lassen sie durch den Vergleich mit heute noch stehenden Kirchen der Augustiner-Chorherren wie der Liebfrauenkirche in Halberstadt oder der Stiftskirche St. Pankratius in Hamsleben (Landkreis Börde) auf einen Bau von beeindruckender Größe schließen. Über die Gestalt der Kirche lassen sich darüber hinaus nur wenige Aussagen treffen. In der Chronik des Johann Christoph von Dreyhaupt aus dem 18. Jahrhundert ist das Propstsiegel des Klosters Neuwerk abgebildet, das eine Kirche mit vier Türmen zeigt. In einem Bericht über den Abriss des Klosters im 16. Jahrhundert ist ebenfalls von vier zum Einsturz gebrachten Türmen die Rede, sodass diese Information wohl verlässlich ist. Daneben berichtet der hallische Ratsmeister Markus Spittendorf im Jahr 1476, dass weder Langhaus noch Chor überwölbt waren. Beide besaßen dem Bericht zufolge lediglich eine Decke aus bemalten Holzbrettern, die jedoch so morsch waren, dass während eines Gottesdiensts ein Junge durch die Decke brach und zu Tode stürzte. Ob daraufhin eine Einwölbung der Kirche folgte, ist nicht bekannt.

Keine 60 Jahre nach diesem tragischen Unglück fand die Geschichte des Klosters bereits ihr Ende, herbeigeführt durch den in Halle residierenden Erzbischof von Magdeburg, Kardinal Albrecht von Brandenburg, den bekannten Gegenspieler Martin Luthers und seiner Reformation. Bereits 1526 hatte Erzbischof Albrecht einen weltlichen Verwalter des Klosters eingesetzt, um den Anhängern Luthers unter den Chorherren Einhalt zu gebieten, die ihre geistlichen Pflichten vernachlässigt und lediglich die Einkünfte des Klosters verprasst hätten. Am 24. August 1531 wurde in der Kirche die letzte Messe gesungen. Die zu diesem Zeitpunkt dort lebenden 20 Chorherren sowie der Propst und der Prior wurden durch einen Amtmann des Erzbischofs vor die Wahl gestellt, mit einer Abfindung von fünf Gulden das Land zu verlassen oder in das Neue Stift zu wechseln, das Albrecht 1519 als neues geistliches Zentrum Halles gegründet hatte. Danach wurde die Kirche bis auf den Grund abgerissen, das Wissen um ihren Standort ging verloren. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass andere Teile des Klosterareals, vor allem die Wirtschaftsgebäude, teils bis ins 19. Jahrhundert erhalten blieben und insbesondere durch die spätere Brauerei des Amts Giebichenstein genutzt wurden. Sämtliche bekannte Pläne und Ansichten des Klosterareals entstanden nach dem Abbruch der Kirche, deren Lage bis zu ihrer Wiederentdeckung näher an der Saale vermutet wurde.

Der Standort des Augustiner-Chorherrenstifts in topografisch exklusiver Lage zwischen Halle und Giebichenstein, an der strategisch bedeutenden Heer- und Handelsstraße nach Magdeburg, war der 1167 aufgezeichneten Gründungslegende des Klosters nach nicht zufällig gewählt. Ihr zufolge befand sich ein Bürger Halles namens Hazecho im Jahr 1116 auf dem Rückweg von der Burg Giebichenstein, wo er mit dem Magdeburger Erzbischof Adelgot verhandelt hatte, als er Zeuge eines wundersamen Zeichens wurde: Vom Himmel sank eine Egge in Flammengestalt herab. Vor den Augen des rasch herbeigeholten Erzbischofs fuhr sie wieder in den Himmel auf. Adelgot ließ an der durch das göttliche Zeichen gekennzeichneten Stelle das wohl ohnehin geplante neue Kloster errichten. In einer dort im Jahr 1121 ausgestellten Urkunde wird die Errichtung des Klosters bestätigt und der Neubau einer Basilika zu Ehren der Jungfrau Maria erwähnt. Im Laufe des 13. Jahrhunderts kamen der Evangelist Johannes und der Märtyrer Alexander als Schutzheilige des Klosters hinzu. Der Reliquienschrein mit den Gebeinen des Heiligen Alexander, die sich seit 1124 im Kloster befanden, gehörte später offenbar zu den wichtigsten Schätzen des Halleschen Heiltums, der heute nahezu vollständig verlorenen bedeutenden Reliquiensammlung Kardinal Albrechts. Dieser führte das Kloster Neuwerk 1528 mit seinem Neuen Stift zusammen und beraubte es damit vollends seiner Eigenständigkeit. Mit der Auflösung des Klosters 1530 ging schließlich dessen gesamtes Vermögen auf das Neue Stift über. Dieses war beträchtlich: Bereits 1121 war das Kloster zum Neuen Werk mit privilegierten Markt- und Zollrechten ausgestattet und verfügte über umfangreichen Besitz an Land, Mühlen und Pfarrrechten. Zur Zeit Kardinal Albrechts galt es als das mächtigste und wohlhabendste Kloster im Süden des Erzbistums Magdeburg. Daneben war es ein bedeutender Ort der Gelehrsamkeit und Glaubensvermittlung. Mit seinem 1144 verstorbenen Propst Lambert hatte es sogar einen Heiligen hervorgebracht, dessen Anrufung Wunder bewirkt haben soll.

Trotz des einstigen Reichtums und der Macht des Augustiner-Chorherrenstifts Neuwerk, dessen landes- und kirchengeschichtliche Bedeutung nicht hoch genug gewürdigt werden kann, sind heute kaum authentische Zeugnisse aus der 400 Jahre währenden Blütezeit des Stifts erhalten. Im Zuge des vollständigen Abrisses der Kirche und der Klausurgebäude dürften einige exklusive Bauteile ihren Weg in die Neue Residenz Kardinal Albrechts gefunden haben. Auch ein Wappenstein, der in der Mauer des Botanischen Gartens verbaut war und sich heute in Halles Stadtmuseum befindet, wird mit dem Kloster in Verbindung gebracht, zeigt er doch die Darstellung einer Egge, wie sie in dessen Gründungslegende eine wichtige Rolle spielt.

Mit der überraschenden Entdeckung der Fundamentspuren im Jahr 2020 konnte zum ersten Mal ein authentischer Überrest der Klosterkirche St. Marien zum Neuen Werk an ihrem ursprünglichen Standort identifiziert werden. Der Bedeutung dieser Entdeckung trägt der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) als Bauherr des Herbariums, das sich mittlerweile auf der Ausgrabungsfläche erhebt, Rechnung: Im Rahmen eines ›Kunst am Bau‹-Projekts konnte eine virtuelle Installation entwickelt werden, die in unmittelbarer Nähe des Fundorts durch alle Interessierten mit Hilfe eines QR-Codes und eigener mobiler Endgeräte abrufbar ist. So wird der einstige Standort der wiederentdeckten Klosterkirche Neuwerk auf zeitgemäße und besondere Weise mit modernen künstlerischen Mitteln sichtbar gemacht.

![Siegel des Probstes des Klosters Neuwerk aus dem Jahr 1517 mit idealisierter Ansicht der Klosterkirche. Nach: W. Freitag/A. Ranft (Hrsg.), Geschichte der Stadt Halle. Band 1 (Halle [Saale] 2006) 103.](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_kloster_neuwerk_09_f369c89685.jpg)