Der Kater aus der Form – Die Gipsform eines Wildkaters aus dem Annaburger Forstrevier

Dezember 2024

Der Fund des Monats Dezember 2024 stellt keinen aktuellen, archäologischen Fund im eigentlichen Sinne vor, sondern behandelt die Wiederentdeckung der Gipsform eines Wildkaters im Depot des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

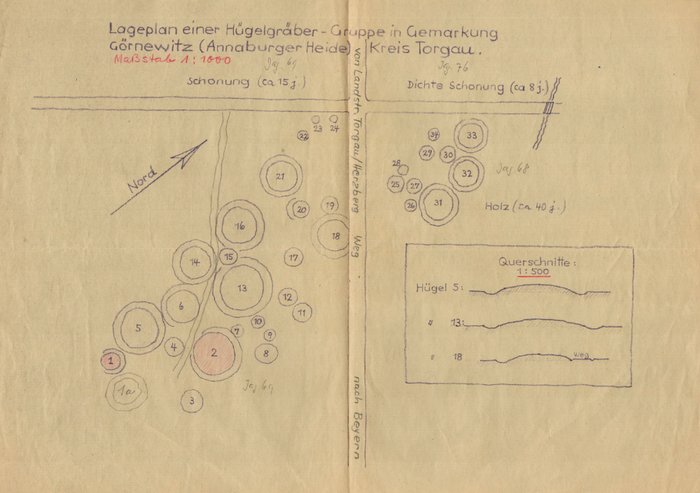

Die originale Katerfigur wurde 1952 vom Bodendenkmalpfleger R. Potyka aus dem sächsischen Beilrode entdeckt und durch das Museum Torgau dem Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale) gemeldet. Neben dem Kater fand Herr Potyka einige Keramikgefäße, zerstörte wie intakte, sowie Metallgegenstände. Bereits 1951 wurde durch ihn eine Rettungsgrabung an zwei der Hügelgräber des dort befindlichen Hügelgräberfeldes durchgeführt, von denen Grabhügel 1 den Tonkater enthielt (Abbildung 1).

Aus den Schilderungen von Herrn Potyka und den 1952 durch das Landesmuseum für Vorgeschichte durchgeführten Nachgrabungen ergab sich folgendes Bild für Grabhügel 1 (Abbildung 2). Der Hügel besaß einen Durchmesser von 15 Meter mal 14 Meter und eine Höhe von zwei Meter. Etwa in der Mitte des Hügels wurde eine Grabanlage angetroffen, die mit zahlreichen Gefäßen ausgestattet war. An der Südseite und der Ostseite war die Grabstelle durch Baumwurzeln gestört. In den Gefäßen 11, 12 und 15 befanden sich Leichenbrandreste. Unter den Leichenbrandresten in Gefäß 11 wurde ein kleiner Bronzering und ein Stück Bronzedraht entdeckt. Der Leichenbrand in Gefäß 12 konnte einem Kind zugeordnet werden. Die Leichenbandreste in den anderen beiden Gefäßen stammten von einem Erwachsenen. Südlich der Gefäße 12 und 13 wurde die kleinen Katzenfigur – unser Fund des Monats Dezember 2024 – gefunden. Sie lag auf dem Rücken mit den Beinen in die Luft und dem Kopf nach Südosten.

Aufgrund der im Grab gefundenen Keramik, die ausnahmslos der Lausitzer Kultur zugeordnet werden kann, wird das Grab und sein Inhalt in die Phase der Späten Bronzezeit eingeordnet. Anhand des Dekors der Keramikbeigaben wird davon ausgegangen, dass das Grab zwischen 950 und 730 vor Christus datiert.

Zu den typischen Grabbeigaben der Gemeinschaften der Lausitzer Kultur, die in Sachsen-Anhalt entlang der Elbe bis Wittenberg beheimatet waren, gehörten tönerne Rasseln in Gestalt von Gefäßen oder Wasservögeln. Solche Miniaturen wurden oft Kindergräbern beigeben. Bei der Katerfigur handelte sich jedoch um eine massive Tonfigur ohne rasselnden Inhalt.

Der Waldkater

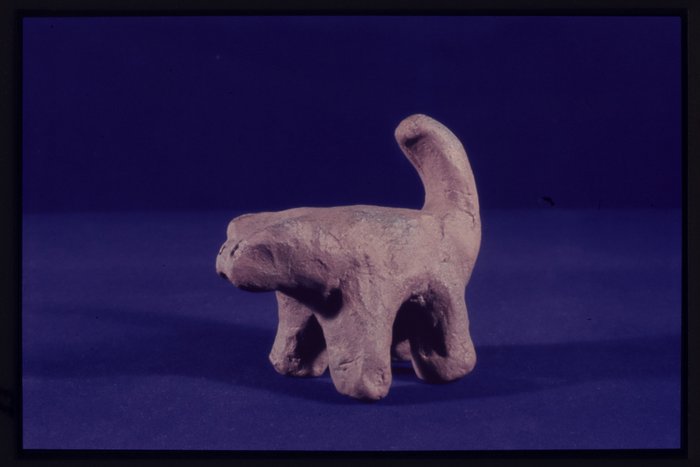

Die Katzenfigur selbst misst in der Länge 9,5 Zentimeter, ist 5,8 Zentimeter hoch und an seiner breitesten Stelle 4,2 Zentimeter dick. Sowohl die Augen, das Maul als auch der After sind durch Eintiefungen im rot-braunen Ton erkennbar (Abbildung 3). Die Beine, der Schwanz, die Ohren sowie die Geschlechtsteile, die das Tier als männlich charakterisieren, wurden an den Rumpf und den Kopf angesetzt. Aufgrund der Physiognomie kann davon ausgegangen werden, dass es sich um die Darstellung eines Katers, genauer eines Europäischen Wildkaters handelt.

Wildkatzen (Felis silvestris) sind seit dem Pleistozän nachgewiesen und durchstreifen noch heute die Laubwälder und Mischwälder in ganz Europa. Das scheue Tier ist ein hervorragender Jäger, der bis heute als nicht zähmbar gilt. Im Gegensatz zur Hauskatze besitzt die Katzenart einen breiten, buschigen Schwanz mit stumpfem, schwarzem Ende. Die Fellzeichnung ist weniger kontrastreich und besonders im Winterfell wirkt der Körperbau gedrungener und kräftiger als bei einer Hauskatze (Abbildung 4). Hauptsächlich ernähren sich Wildkatzen von Mäusen, seltener von Kaninchen, Eidechsen, Fröschen, Insekten und Kleinvögeln.

Der erhobene, leicht nach vorne zeigende Schwanz und die anscheinend zur Seite gefalteten Ohren des Tonkaters erinnern an eine katzentypische Angstgebärde. Zwei weitere Möglichkeiten für diese Stellung des Katzenschwanzes wären zum einen die Darstellung eines Katers, der sein Revier markiert oder zum anderen, wie es zumindest bei Hauskatzen der Fall ist, der vor Freude erhobene Schwanz. In welcher Gefühlsregung der Kater aus dem Annaburger Forst dargestellt ist, kann nicht genau festgestellt werden.

Gleiches gilt für die Frage nach der Bedeutung der kleinen Figur. Denn warum die kleine Katerfigur mit ins Grab gegeben wurde, ob es sich um ein Spielzeug des bestatteten Kindes handelte oder ein Kultobjekt, zum Beispiel ein Totemtier, oder eine Art Jagdtrophäe, möglicherweise für den Erwachsenen in der Grablege, kann heute nur gemutmaßt werden.

Das Original der Katerfigur sowie die weiteren Funde wurden dem Museum in Torgau übergeben. Allerdings wurde von der Katerfigur aufgrund ihrer Einzigartigkeit eine Gipsform angefertigt. Diese Gipsform wurde in den Bestand des Landesmuseums aufgenommen und erhielt die Inventarnummer 567.

Die historischen Gussformensammlung

Diese Gipsform wurde nun 2024 im Rahmen des Projektes „Aufnahme und Sicherung der historischen Gipsformensammlung“ des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt gereinigt und restauriert. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Nachbildungen archäologischer Funde als Lehrmittel für Museen, Universitäten und Schulen in den Modellwerkstätten des Provinzialmuseums der Provinz Sachsen zu Halle an der Saale unter der Leitung von Heinrich Keiling (geboren 1856; gestorben 1940) geschaffen. Er war als Bildhauer und Modelleur am Museum tätig. Ebenso stammt von ihm die Bronzeplastik, die den Eselsbrunnen am Alten Markt in Halle (Saale) krönt. Die Erstellung von Nachbildungen bestimmter Objekte mit besonderem wissenschaftlichem Interesse, wie beispielsweise der Sonnenwagen von Trundholm oder der Wagen von Strettweg (Abbildung 6), stellte einen wichtigen Beitrag für die wissenschaftliche und museale Arbeit dar.

Die Nachbildungen wurden ausnahmslos in Gips nachgeformt. Bis heute haben sich über 800 Abgussformen aus dieser Zeit erhalten. Sie bilden einen wichtigen Sammlungsbestandteil, da es sich zum Teil um Formen von Originalen handelt, die entweder im Krieg vernichtet wurden oder aus anderen Gründen heute zerstört sind oder als verschollen gelten.

Die Formen wurden im Rahmen des Projekts aufwändig gesäubert, im Ist-Zustand dokumentiert, fotografiert, inventarisiert, in den Sammlungsbestand eingepflegt und fachgerecht verpackt. Der Wert einer solchen Sammlung steigt mit der Erschließung, da nur ein Teil der Formensammlung eine Zuordnung zum jeweiligen Original besaß. Im Zuge der Bearbeitung erfolgte die weitere Zuweisung für den größten Teil der Gussformen, bei denen die Zuordnung noch fehlte.

Zwar handelte sich bei der Gussform des Katers aus dem Annaburger Forst nicht um eine solche, die unter Heinrich Keiling entstand, jedoch steht sie in der langen Tradition der Abgussform-Herstellung im Rahmen wissenschaftlicher und musealer Arbeit am Landesmuseum für Vorgeschichte (Abbildung 7). Gleichzeitig wird durch sie ein einzigartiger archäologischer Fund dokumentiert.

Text: Anja Lochner-Rechta, Elisabeth Pawlak

Online-Redaktion: Anja Lochner-Rechta