Germanen am Harz: Das germanische Gräberfeld bei Silstedt

Juli 2025

Im Nordharz nordöstlich von Wernigerode an der Holtemme liegt die kleine Ortschaft Silstedt, deren günstige Lage den Menschen seit je her zu Siedlungstätigkeiten angezogen hat. Im Jahr 2022 wurde der Radweg nördlich der L82 nach Derenburg gebaut. Dieser Maßnahme gingen Ausgrabungen des Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt voraus. In der Trasse konnten Kulturdenkmale beginnend von der Linienbandkeramik bis in die Römische Kaiserzeit erfasst werden. Auf der Höhe zur Kreuzung Lindenmühle bildet das Gelände gleich nördlich der L82 einen kleinen Höhenkamm.

In diesem Bereich befanden sich Siedlungsreste und ein Brandgräberfeld aus der Römischen Kaiserzeit um 200 nach Christus. Es waren in der Regel Urnen oder kompakte Brandschüttungen. Weil bei den Ausgrabungen zum Bau des Radweges auffiel, dass es keine einheitliche Tiefe bei den Bestattungen gibt, manche Urnen schon in 35 Zentimeter Tiefe im homogen braunen Erdreich unvermittelt zum Vorschein kamen, wurden Anfang August 2024 Nachuntersuchungen mit ehrenamtlichen Beauftragten durchgeführt. Auf einer Länge von 20 Metern wurde ein drei Meter breiter Suchschnitt ausgehoben (Abbildung 1) und bis zum natürlich gewachsenen Mineralboden untersucht (in der Regel sind dies 55 bis 60 Zentimeter bis zur Geländeoberkante). Der Schnitt wurde exakt an der höchsten Stelle angelegt, weil dort vom stärksten Erosionsgrad ausgegangen wurde. In der Tat lagen sämtliche erfassten Befunde wiederum im B-Horizont in unterschiedlichen Niveaus zwischen 35 Zentimeter bis 47 Zentimeter Tiefe. Selbst in dem kleinen Streifen konnten zwei Urnengräber und drei Leichenbrandansammlungen dokumentiert werden. Befundgrenzen sind nicht sichtbar. Die Gefäße oder Ascheschüttungen tauchen im parabraunen Horizont ohne Vorzeichen auf.

Ein Urnengrab bestand lediglich aus dem Behälter und der Füllung (Abbildung 2) ohne weitere Beigaben. Eine Leichenbrandschüttung (Abbildung 3) war ebenfalls ohne Beigaben. Beim zweiten Urnengrab (Abbildung 4) lag außerhalb des Gefäßes und an der Wandung angelehnt eine kleine Axt aus Eisen. Auch eine Leichenbrandschüttung wenige Meter weiter östlich enthielt am Boden der Schüttung neben einem Eisennagel eine kleine Axt aus Eisen (Abbildung 5). Allgemein gilt die Axtbeigabe für den odergermanischen Raum als typisch.

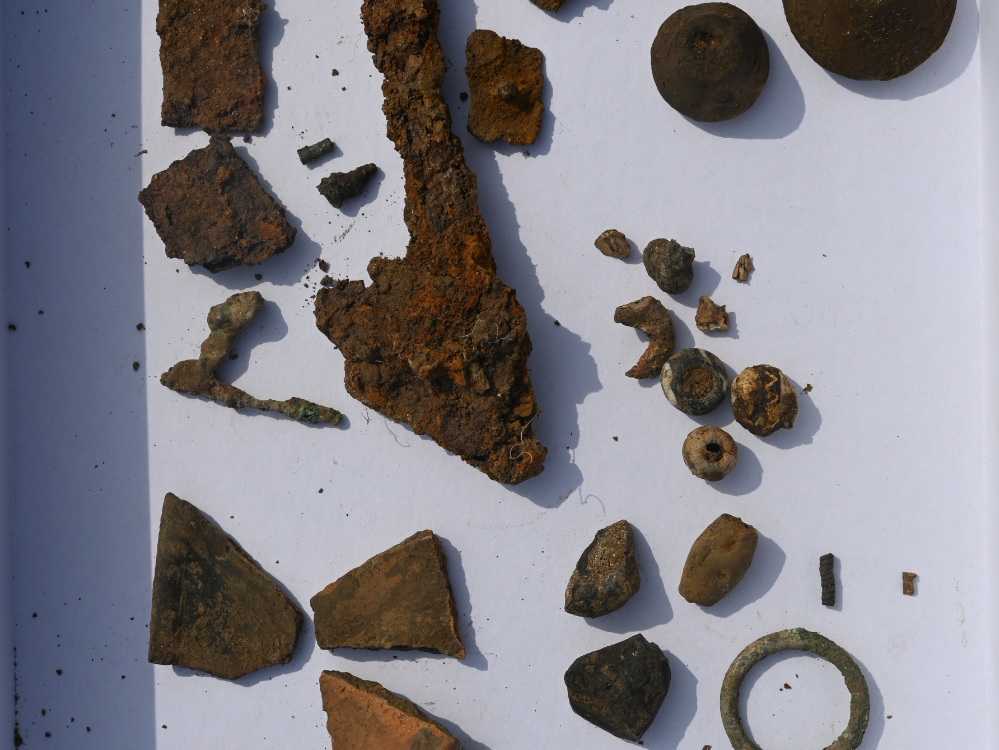

Der an Beigaben reichhaltigste Befund war eine der drei Leichenbrandschüttungen. Dort fanden sich auf dem Scheiterhaufen mitverbrannte Glasperlen, mehreren Spinnwirteln, zwei kleine Überreste verbrannten Bernsteins und Fragmente eines Eisenmessers. Die Funde (Abbildung 6) wurden auf dem Boden niedergelegt, ehe der Leichenbrand beigesetzt wurde. Auf der Ascheschüttung befanden sich wenige Keramikfragmente von mindestens zwei unterschiedlichen Gefäßen. Eines davon dürfte ein römisches Drehscheibengefäß gewesen sein.

Recht herzlich sei allen Mithelfern und Unterstützern, die mit dabei waren, gedankt: Egon Baumgarten, Jan Thurmann, Dirk Braungardt, Thomas Voigt, Angela und Martin Freund, Günther Klatt, Ulrich Swieder und Hans-Joachim Weber.

Text: Christian Pscheidl, Christian Rauh

Online-Redaktion: Sarah Krohn