Gegen Impotenz und ›bösen Blick‹

Juni 2001

Restaurator Christian Bagge staunte nicht schlecht, als er das scheinbar unscheinbare Bronzeklümpchen von Schmutz und Rost befreit hatte, das zwei Tage zuvor in das Labor des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle eingeliefert worden war. Er griff zum Telefonhörer und informierte augenblicklich den Grabungsleiter.

Aber bevor wir hören, was Herr Bagge da Spannendes entdeckte, müssen wir die Vorgeschichte erzählen, eine eigentlich ganz alltägliche:

Seit Beginn des Jahres graben mehrere Teams des Landesamtes für Archäologie, um Baufreiheit für die neue Bundesautobahn A 38 zu schaffen. Neben anderen Fundstellen untersuchten sie auch die Überreste einer mehr als 2500 Jahre alten Siedlung der Bronze- bis Eisenzeit (Abbildungen 1 bis 3). Hunderte von Pfostengruben, dunkle Verfärbungen, die den Standort ehemaliger Holzhäuser verraten, waren bis zu diesem Tag schon freigelegt worden. Ebenso Abfallgruben mit den Überresten von zerbrochenem Geschirr, Knochen- und Arbeitsabfällen. Gelegentlich war auch eine sogenannte Siedlungsbestattung darunter, die Beerdigung eines Menschen mitten zwischen den Häusern.

Anders als in Gräbern, in die den Toten absichtlich Beigaben mit ins Jenseits gegeben wurden, ist der Fundanfall aus Dörfern oder Gehöften der Vorzeit oftmals eher unscheinbar, wenngleich sehr zahlreich. Der Grund liegt auf der Hand: Wer etwas Wertvolles verliert, sucht danach, bis er es gefunden hat. Nur unbrauchbare Dinge werden absichtlich oder achtlos weggeworfen und das oft in großer Zahl.

Bei archäologischen Ausgrabungen können die Funde in ihrem Fundzusammenhang nur vor Ort im Gelände dokumentiert werden. Damit dennoch Zeitpläne eingehalten werden können und um notwendige Baumaßnahmen nicht zu verzögern, finden die Reinigung und eingehendere Untersuchungen häufig erst hinterher statt. So war es auch in diesem Falle, und Christian Bagge und seine Kolleg(inn)en aus der Restaurierungswerkstatt sind dafür genau die richtigen Leute.

Bei archäologischen Ausgrabungen können die Funde in ihrem Fundzusammenhang nur vor Ort im Gelände dokumentiert werden. Damit dennoch Zeitpläne eingehalten werden können und um notwendige Baumaßnahmen nicht zu verzögern, finden die Reinigung und eingehendere Untersuchungen häufig erst hinterher statt. So war es auch in diesem Falle, und Christian Bagge und seine Kolleg(inn)en aus der Restaurierungswerkstatt sind dafür genau die richtigen Leute.

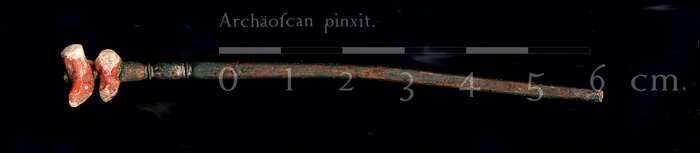

Und nun lag vor dem erfahrenen Restaurator eine Bronzenadel - und die Sensation war der Schmuck, der das Kopfende der Nadel ziert: zwei weiß-rot geflammte, teils glänzende, astförmige Steinchen (Abbildung 4). Korallen? Ungläubiges Staunen bei den Kollegen in der Werkstatt. Schon bald verstummten die Zweifler: auf den sofort angefertigten Archäoscan-Mikroaufnahmen ließen sich nämlich zweifelsfrei die typischen Strukturen der Meerestier-Skelette erkennen.

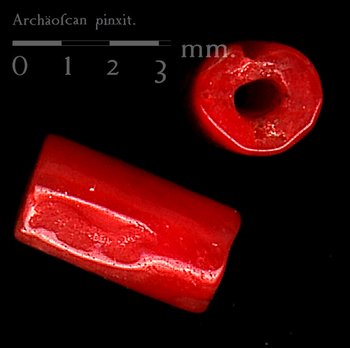

Auch die Diplom Schmuck-Designerin Margit Jäschke, die gleich beim Landesmuseum um die Ecke wohnt, wird zur Verarbeitung von Korallenschmuck befragt. Sie bestätigt den Befund nach kurzem Blick durchs Mikroskop: »Zweifelsfrei Koralle!« Sie hat auch gleich einige Vergleichsstücke aus ihrer Werkstatt mitgebracht: winzige zinnoberrote Perlen, fein durchbohrt (Abbildung 5).

Trotz seiner geringen Länge von noch 8,5 Zentimeter kann der seltene Fund dem Fachmann in verschiedener Hinsicht viel erzählen (Abbildungen 6 und 7). Da Korallen nicht gerade in der Saale wachsen, zeugt die Nadelzier von weiten Handelsbeziehungen. Der römische Naturforscher Plinius des Älteren erwähnt in seiner naturalis historia (›Naturgeschichte‹) aus dem 1. Jahrhundert nach Christus Vorkommen von Korallen unter anderem an mehreren Stellen des Mittelmeeres, vor allem vor der Küste Siziliens, bei den Äolischen Inseln, an der etruskischen Küste und an der Côte d’Azur. Je nach Abbaugebiet gelangten die in bedeutenden Mengen gewonnenen Korallen über die Rhône oder über die Alpenpässe in das barbarische Mitteleuropa, wo sie sich seit der vorrömischen Eisenzeit (7. Jahrhundert vor Christus bis zur Zeitenwende) offensichtlich zunehmend großer Beliebtheit erfreuten. In diesen Horizont gehört auch unser Fund des Monats.

Vor allem die Gallier (Kelten) verzierten in vorrömischer Zeit ihre Waffen gerne mit roter Koralle. Dabei stand nicht unbedingt die ästhetische Wirkung im Vordergrund. Schon seit frühesten Zeiten spielen Korallen auch eine große Rolle im Aberglauben. So wird ihnen ganz allgemein apotropäische, also unheilabwehrende Wirkung zugeschrieben. Insbesondere schützten sie gegen den ›bösen Blick‹ und Impotenz. In pulverisierter Form verwendete man in der Antike die Koralle gegen allerlei Beschwerden, so bei Bauchgrimmen, Blasen- und Steinleiden, gegen Fieber und als Schlafmittel, gegen Erbrechen, Blutauswurf oder als Augenheilmittel. Das zehnbändige ›Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens‹ - trotz seines etwas anrüchigen Titels ein hochgelehrtes Standardwerk für derartige Fragen - kennt unter dem einschlägigen Stichwort ähnliche Vorstellungen bis in unsere Zeit hinein.

Und ein weiterer - eher trauriger - Aspekt zeigt uns, wie nahe wir unseren Vorfahren vor über 2000 Jahren immer noch sind:

Ebenso wie Modebedürfnis und vermeintlicher Potenzzauber heutzutage Tierarten in ihrem Bestand bedrohen - man denke nur an die angeblich potenzfördernden zermahlenen Hörner des Nashorns oder Knochen von Tigern in der chinesischen ›Heil‹-Kunst -, so führten auch schon in der Antike wohl vor allem diese beiden Gründe zum drastischen Rückgang der Korallenbestände, wie wiederum Zeitgenosse Plinius zu berichten weiß: » ... man erfreut sich an ihnen als Schmuck und Zeichen der Frömmigkeit. ... Jetzt aber besteht an dieser leicht verkäuflichen Ware ein solcher Mangel, daß man sie selbst in ihrer Heimat nur noch selten zu sehen bekommt.«

Text: Alfred Reichenberger, Dieter Neubauer

Online-Redaktion: Anja Lochner-Rechta