Eine römische Perle

März 2001

Ein kleiner Ort im Landkreis Wittenberg, Anfang 2001. Bei einer großflächigen Grabung stoßen die Ausgräber überraschend auf reich ausgestattete Bestattungen. Eile ist geboten, denn die Investoren drängen auf Freigabe des Geländes. Denn wie fast immer graben die Archäologen nicht aus Freude, sondern aus Not - eine Baumaßnahme steht an, sie schneidet in Bodendenkmale ein, deren Lage dem Landesamt für Archäologie schon seit langem bekannt ist.

Verständlicherweise ist der Investor ungeduldig - jeder Tag ist verlorenes Geld für ihn. Das Grabungspersonal versucht nun, besonders interessante und fragile Befunde nicht vor Ort auszugraben, sondern als Block zu bergen. Man spricht hier auch von einer In-Situ-Bergung. Die Blöcke werden vor Ort mit Gipsbinden umwunden und im eingegipsten Zustand in die Restaurierungswerkstatt gefahren.

Ein ganz kleines Detail aus einem dieser Gipsblöcke möchten wir nun vorstellen - eine etwa walnussgroße Glasperle (Abbildung 1). Solche Perlen wurden in den Zentren der römischen Glasindustrie, wie etwa Köln und Trier, in den zahlreichen Glasmanufakturen serienweise hergestellt. Eigentlich kaum sensationelle Massenware. Wenn diese Perle bei einer Grabung im Stadtgebiet von Trier oder Köln gefunden worden wäre, hätte man ihr sicher kein besonderes Augenmerk geschenkt. Der Fundort unserer Perle aber, fernab der römischen Reichsgrenze, im tiefsten ›Barbaricum‹, wirft interessante Fragen auf.

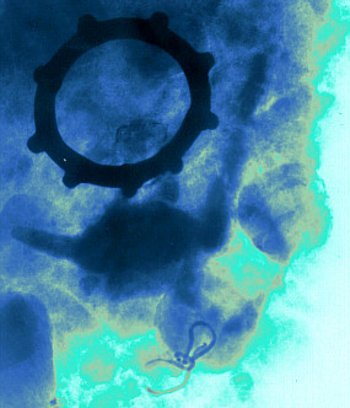

Der Block ist Teil des Grabes einer Frau aus der Zeit um 400 bis 450 nach Christus, er stammt aus dem Hüftbereich der Dame. In der Restaurierungswerkstatt wurde der verschlossene Block zunächst geröntgt (Abbildung 2). Das geschieht immer dann, wenn der Restaurator nicht weiß, was im Inneren des Befundes auf ihn wartet. Einige Materialgruppen (Metall, Knochen) zeichnen sich im Röntgenlicht als Schatten ab - insbesondere anorganische Materialien mit Schwermetallen - beispielsweise die meisten Metalle, aber auch Glas, Keramik et cetera.

Organische Materialien, wie zum Beispiel. Holz und Leder, sind dagegen auf dem Röntgenbild meist unsichtbar - allenfalls als hellere Fehlstellen in sonst dichterem Material.

Auf dem Röntgenbild (hier in einer Falschfarbenwiedergabe, Abbildung 2) zeichnen sich interessante Gegenstände ab. Klar zu erkennen sind ein Ring mit ›Knubbeln‹ (Fachausdruck: ›Knotenring‹), längliche dichte Schatten sowie zwei runde, durchbohrte Gegenstände von etwa der Größe einer Walnuss. Es sind Perlen, in einer von ihnen steckt eine Drahtschlaufe.

Die Restauratorin öffnet den Block, entfernt einen Teil der Gipskappe und trägt die sandige Erde Schicht für Schicht ab. Langsam kommt der Fundkomplex, den wir schon auf dem Röntgenbild gesehen hatten, zum Vorschein (Abbildung 3). Neben den Perlen der bronzene Ring und Eisenteile von noch unbekannter Funktion. In unserer Perle steckt ein gebogener Draht aus Bronze, den wir schon im Röntgenbild gesehen hatten. Der Draht geht jedoch auch durch die Reste eines Holzstückes, das konnte man nicht im Röntgenbild sehen, ebenso wenig wie die farbige Musterung auf der Perle (Abbildung 4).

Anschließend werden Konservierungsmaßnahmen eingeleitet. Die Perle wird mit einem Gemisch aus Wasser und Alkohol gereinigt. Die Perle selbst wurde vorsichtig von dem Holz getrennt und mit einer speziellen wässrigen Acrylharzlösung (›Archäofix‹), einer neuen Entwicklung des Restaurierungslabors, stabilisiert. Denn das Glas hat die 1600 Jahre Bodenlagerung nicht unbeschadet überstanden. Die äußeren Schichten sind ausgelaugt und porös geworden. Substanzen haben sich im Lauf der Zeit aus der chemischen Glasstruktur herausgelöst (Natrium, Kalium, Calcium vor allem). Dadurch wurde die Silikatstruktur des Glases gestört. Die äußeren Schichten des Glases sind nun so etwas wie ein molekularer Schwamm, teils mit Wasser durchsetzt. Die Folge: wenn das Wasser verdampft, beginnt das Glas zu verfallen und abzublättern.

Auch das Holz, beziehungsweise. die unscheinbaren Reste, die davon übrig sind, mussten stabilisiert werden, ansonsten würde es beim Trocknen schrumpfen und brechen. Der Draht soll dabei nicht entfernt werden. Derzeit befindet sich das kleine Fragment in einer Zuckerlösung, die eine Festigung des Holzes bewirken soll. Die endgültige wissenschaftliche Auswertung dieses Befundes steht noch aus. Einige interessante Aspekte drängen sich auf:

Was hat das Holz mit dem Perlengehänge zu tun? Hat es wirklich ursprünglich dazugehört, oder hat sich der Draht erst während der Bodenlagerung dort hineingedrückt? Das Holz könnte vielleicht von einem anderen Stück Grabinventar stammen, vielleicht einer Schmuckschatulle? Oder sind es Reste des Sarges?

Die Glasperle folgt einem Typ, der serienmäßig beispielsweise im spätrömischen Trier gefertigt wurde. Ganz ähnliche Stücke wurden vielerorts gefunden, längst nicht nur auf einst römischem Territorium. Die Perle mit den weißen und blauen, äquatorialen Wellenbändern ist so häufig, dass ihr in der Literatur ein eigener Typ zugewiesen wurde (Gruppe XXII, Typ 293 b, Tempelmann - Maczynska 1985). Unklar ist, ob dieses ›Modell‹ von einer einzelnen Werkstatt produziert wurde, oder ob auch andere Werkstätten dieses ›Erfolgsprodukt‹ kopierten (weder so etwas wie Urheberrecht kannte man einst, noch gab es den Ausdruck ›Produktpiraterie‹). Vieles spricht dafür, dass unsere Perlen im römischen Gebiet produziert wurden - aber sicher ist das nicht. Denn die Herstellung von Glasperlen ist längst nicht so kompliziert wie etwa das Glasblasen. Das Rohmaterial für unsere Perle, insbesondere das mit Zinndioxid weiß gefärbte, opake Glas oder auch das cyanblaue Glas (›ägyptischblau‹), hätte man allerdings ›aus dem Westen‹ einführen müssen.

Wozu gehörten die Perlen aus unserem Befund? Alles deutet darauf hin, dass die Perlen nicht Bestandteil einer Halskette waren. Zwei bis drei Stück solcher Perlen wurden oft zusammen auf ein Stück Draht aufgezogen, den man dann zusammenknotete. (Tempelmann-Maczynska 1985, 141). Vielleicht hat man solche kleinen Perlenschlaufen als Schmuckanhänger getragen, vielleicht am Gürtel. Oder als Kleidungsbesatz. Oder als ›Spielzeug‹, ähnlich den ›Goboloi‹, wie sie noch heute in Griechenland üblich sind?

Glasperlen waren sicher auch eine Art ›Zahlungsmittel‹ im Tauschverkehr (Tempelmann-Maczynska 1985, 135). War die eigentlich billige römische Massenware bei den ›barbarischen‹ Ureinwohnern Sachsen-Anhalts ein begehrtes Gut, weil sie so schön bunt war und glänzte? Was konnte man sich mit einer Glasperle kaufen? Ein Lamm ? Einen Sack Getreide? Oder nur einen Becher Met?

Da drängt sich doch eine Parallele auf: Seit dem Mittelalter kauften arabische Händler der afrikanischen Urbevölkerung mit ›Glasperlen‹ so ziemlich alles ab, was von Wert war. Mit bunten Perlen kauften sie sogar Menschen und verschleppten sie als Sklaven in alle Welt. Venezianische Glasperlen, vorzugsweise in der ›Millefiori-Technik‹ gearbeitet (ein blümchenartig gemustertes Glas, das es schon in der Antike gab) werden heute noch in Afrika gefunden.

Text: Friederike Hertel, Christian-Heinrich Wunderlich

Online-Redaktion: Anja Lochner-Rechta

Literatur

Margarete Tempelmann-Maczynska, Perlen im mitteleuropäischen Barbaricum (Mainz 1985).