Das Rot der ersten Siedler

August 2011

»Die ersten Bauern«: so werden sie häufig genannt, die Menschen der linienbandkeramischen Kultur, die seit dem 6. Jahrtausend vor Christus begannen, weite Teile Europas zu besiedeln. Mit ihnen vollzog sich der Übergang zur bäuerlichen Lebensweise und damit zur Sesshaftwerdung des Menschen. Doch sie waren nicht nur Bauern und Viehzüchter. Sie rodeten Wälder, um Ackerflächen und Plätze für die Siedlungen zu gewinnen und veränderten damit nachhaltig die Landschaft – und ihre Umwelt. Sie waren Baumeister und Handwerker. Die Stämme der gefällten Bäume fanden als Baumaterial für die nicht selten bis zu 30 Meter langen Häuser Verwendung. Diese bildeten kleine Gruppen – man spricht von Weilern –, aber auch größere, in manchen Fällen befestigte, Siedlungen sind bekannt.

Über Töpferei, Werkzeugherstellung bis hin zur spezialisierten Holzbearbeitung sind zahlreiche Handwerke belegt. Wichtige Rohstoffe oder begehrte Materialien wurden durch Handel – auch über weite Strecken – beschafft.

Die neue Lebensweise war erfolgreich, aber arbeitsintensiv. Dennoch bestimmte nicht ausschließlich Zweckmäßigkeit das Handeln. Der Sinn für Ästhetik und Schönheit war ausgeprägt. Dies wird zum Beispiel anhand der Keramikgefäße deutlich. Neben einer zweckmäßigen Form und Größe besaßen viele eine sorgfältig geglättete Oberfläche mit eingeritzten Verzierungen in Form von Winkel- oder Linienbändern. Diese Verzierungen sind so charakteristisch, dass sie namensgebend für die Kultur wurden. Zusätzlich waren die Gefäße auch farbig gestaltet und bildeten somit selbst nach heutigen Maßstäben einen Blickfang.

Die Fundstelle ›Schneidemühle‹

Die »Schneidemühle« liegt etwa sechs Kilometersüdwestlich von Zeitz (Burgenlandkreis) in der Gemarkung Schlottweh nordöstlich von Breitenbach. Der Fundplatz selbst befindet sich auf einem nach Südosten verlaufenden Geländesporn über der Aga, einem Zufluss der Weißen Elster. Hier befand sich in der frühen Jungsteinzeit eine dörfliche Siedlung der sogenannten linienbandkeramischen Kultur (5500 bis 4800 vor Christus). Ihre Entdeckung erfolgte in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts – zufällig beim Bau eines Holzschuppens. Seit dem Jahr 2009 führt das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (kurz: LDA) hier planmäßige archäologische Untersuchungen durch.

Eine ausgediente Malpalette?

Bereits in der ersten Grabungskampagne konnten mehrere Rötelstücke aus Verfüllungen von Siedlungsgruben geborgen werden. Dieses Mineral diente – nach entsprechender Aufbereitung – als Rohstoff für verschiedene Farben, vor allem Rottöne. In einer weiteren Siedlungsgrube fanden sich die Überreste eines Kumpfes, einer typischen Form bandkeramischer Tongefäße (Abbildung 1). An sich ist das nichts Außergewöhnliches, eher der »archäologische Alltag« auf einer Siedlungsgrabung. Bei der Entnahme der Keramikscherben fielen jedoch rote Farbspuren auf der Innenseite mehrerer Stücke ins Auge (Abbildung 2) – Anlass für eine genauere chemische Untersuchung des Fundes in der Restaurierungswerkstatt des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

Wie sich bei der Zusammensetzung der Scherben zeigte, handelt es sich jedoch um die Reste von zwei Keramikgefäßen: Zum einen um den Kumpf, ein dreiviertelkugeliges Gefäß von einstmals 21 Zentimeter Höhe und einem Durchmesser von 29 Zentimeter (Abbildung 3). Der Boden ist nicht als Standfläche ausgebildet, sondern nur leicht abgeflacht. Die Oberfläche weist verschiedene Verzierungen auf. Ein wichtiges Dekorelement bilden die X-förmig angeordneten plastischen Leisten, an deren Kreuzungspunkten warzenförmige Ausformungen – so genannte Knubben – angebracht sind. Die Leisten werden von eingeritzten Linien flankiert. Dieses Dekor wird durch Linienbänder optisch ergänzt. In den freibleibenden Flächen befinden sich senkrechte Leisten mit flankierenden Ritzlinien und Strichgruppen an beiden Enden. Darüber hinaus sind sowohl unter dem Gefäßrand als auch etwas oberhalb des Gefäßumbruchs horizontal verlaufende Bänder aus kurzen senkrechten Strichen erkennbar. Das Gefäß kann typologisch, dass heißt anhand der Form und der Verzierungen in das Ende des 6. Jahrtausends vor Christus datiert werden.

Allerdings sind an ihm keine Farbspuren sichtbar. Diese finden sich vielmehr an einem zweiten, kleineren Gefäßrest, der aus mehreren Scherben zusammengesetzt werden konnte und - obwohl die Keramik in ihrer Machart sehr ähnlich erscheint - nicht an das zuerst beschriebene Gefäß angepasst werden kann. Auch der Ansatz einer Verzierung, die sich deutlich von der des Kumpfes unterscheidet, spricht dafür, dass diese Reste von einem zweiten Gefäß stammen.

Fast die gesamte Innenfläche des schälchenartigen Gefäßfragmentes ist mit roter Farbe bedeckt (Abbildung 4), ebenso wie die im Scherbeninneren anhaftende Erde, die man als ganzen Brocken abnehmen konnte. Es handelt sich offenbar um ein Gefäßfragment, das sekundär als »Malpalette« Verwendung fand, bevor es deponiert wurde.

Ob zwischen den Funden ein zweckmäßiger Zusammenhang bestand, kann nicht ermittelt werden. Der Umstand, dass beide Stücke zusammen eingelagert wurden, bedeutet aber, dass die oben genannte Datierung auch für den Gefäßrest mit der anhaftenden roten Farbe gilt. Für sich genommen wäre eine so genaue zeitliche Einordnung des Fundes auf archäologischem Weg nicht möglich.

Blutstein, Totenkopf und Bayerwerk: Die chemische Kulturgeschichte einer roten Farbe

Das Farbmaterial ist ausgesprochen feinkörnig. Es ist von cremerosa Farbe, die sich in Richtung rostbraun verschiebt, wenn sie angefeuchtet wird.

Zur Untersuchung des Materials wurden zwei Methoden angewandt: Mit der Röntgenfluoreszenzanalytik (RFA) kann die Elementarzusammensetzung einer Substanz oder eines Gemisches ermittelt werden. Mit der Pulverdiffraktometrie kann man die Kristallstruktur der beteiligten Stoffe ermitteln – vorausgesetzt, dass die Substanzen in kristallinem Zustand vorliegen und auch in ausreichender Menge vorhanden sind.

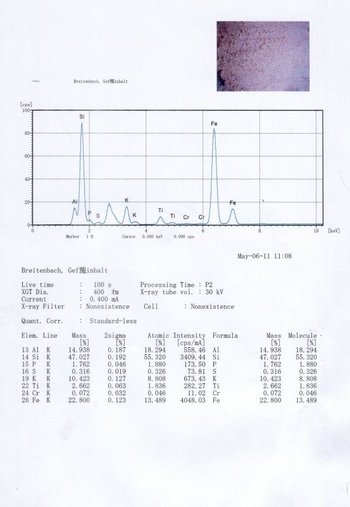

Die Untersuchung der Elementarzusammensetzung ergibt das, was man zunächst bereits bei bloßem Hinsehen (»koloristische Vorprüfung«) vermuten kann (Abbildung 5). Es ist natürlich Eisen enthalten, und zwar in durchaus für solche »Rötelfarben« üblichen Mengen von circa 20 Gewichtsprozent. Bei dem »Eisen« handelt es sich, wenn es denn um einen Rötel, einen Rotocker oder einen Blutstein geht, um den sogenannten Hämatit, ein Eisen(III)-Oxid.

Eine Farbe – tausend Namen

Je nach Gemengelage, also dem Anteil der Beimischungen, aber auch nach Herkunft des Materials und sogar dem kulturellem Kontext des Sprechers, werden für solche hämatithaltigen Farbmaterialien die unterschiedlichsten Bezeichnungen verwendet:

Relativ reine Eisen(III)-oxidsorten nennt man

- Hämatit (Mineralogen, Geologen, Chemiker)

- Roteisenerz (Lagerstättenkundler)

- Blutstein (Esoteriker und Steinheiler, aber auch Hersteller von Stuckmarmor)

- Pariser Rot (Goldschmiede und Juweliere)

- CI Pigment Red 110 (offizielle Bezeichnung im internationalen Colour-Index, einer Art Steckbrief aller industriellen Farbpigmente)

- Persischrot (Künstler, Maler; veraltet)

- Caput Mortuum, Totenkopf (Alchimisten)

- Eisenmennige (in alten Malerhandbüchern verwendete, jedoch vollkommen veraltete Bezeichnung, da Mennige eigentlich etwas anderes ist)

- Bayferrox (Typen 105-130) pp (moderne Bezeichnung für industriell hergestellte Sorten dieses Pigmentes; besonders schöne Pigmentsorten, je nach Korngröße in unterschiedlicher Farbtönung, werden zum Beispiel aus wieder aufgearbeiteter Dünnsäure oder Resten aus der Anilinproduktion hergestellt [Laux-Prozess])

Mit Ton- oder anderen Mineralen auf natürlichem Wege vermengte Hämatitgemische nennt man unter anderem:

- Rotocker (Materialwissenschaftler, Mal-/Kunsttechnologen; Bezeichnung wird vor allem dann verwendet, wenn mit dem Material gemalt wird.)

- Rötel (Archäologen, Künstler, aber nur dann, wenn sie mit daraus geformten Stiften zeichnen)

- Roter Bolus (Vergolder)

- Sinopia, Sinopische Erde (Altphilologen, insbesondere eifrige Leser von Plinius und Vitruv im Originaltext. Eine weitere Anwendung erfährt dieses Wort durch Kunsthistoriker als Bezeichnung für Röteluntermalungen in Fresken)

- Englisch Rot, Persischrot (Kunstmaler)

- Terra Rossa, Kokkino Choma, Kalksteinrotlehm (Mediterrane Landwirte, die die dortigen roten Böden als besonders fruchtbar bezeichnen, auch wenn sie kaum Humus enthalten)

Dazu kommen noch Bezeichnungen, die sich auf alle möglichen Hämatitfarben, also reine und unreine, beziehen, etwa:

- Morellensalz

- Ochsenblut

- Pompejanischrot (die wohl »schickste« Bezeichnung für dieses Material, es schindet Eindruck und zeichnet den Sprecher als in der antiken Kunst bewandert aus).

Hämatithaltige Erden lassen sich auch herstellen, indem man gelbe, eisenoxidhydrathaltige Ocker erhitzt. Eines der namentlich bekanntesten Produkte ist »Gebrannte Siena«.

Auch der Farbton selbst (nicht jedoch das ihn erzeugende Pigment) erfährt etliche unterschiedliche Bezeichnungen, je nach Ausprägung und Zusammenhang etwa: ziegelrot, rostbraun, rotbraun, braunrot.

Erfahrene Archäologen würden möglicherweise nicht einmal einen Chemiker befragen, um einen vollkommen banalen »Rötel« als solchen anzusprechen. In der Tat reicht oftmals schon der Farbton aus, um den Rötel/Eisenoxidton als das anzusprechen, was er ist. Das hat den einfachen Grund, dass es zwar theoretisch noch andere Farbpigmente gibt, mit denen bzw. in deren Mischung ähnliche Farbtöne erzeugt werden können, diese aber ausgesprochen selten und in vorgeschichtlicher Zeit kaum verfügbar gewesen sind, wie etwa der leuchtend rote Zinnober oder manche Bleioxide wie zum Beispiel Mennige. Rötel steht dagegen an vielen Orten Europas in ausreichend großen Mengen zur Verfügung, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei rotbraunen Farbpulvern um etwas anderes handelt als um Eisenoxidrote, eher gering ist.

Dennoch lohnt sich näheres chemisches Hinsehen. Denn schließlich wollen wir wissen, worum es sich hier genauer handelt, ob das Material der »Rötelstückchen« aus Breitenbach das gleiche ist, wie das in unserer Malerscherbe.

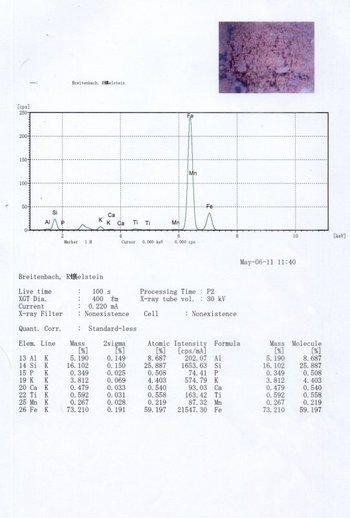

Die Elementarzusammensetzung des Rötelsteins (Abbildung 6) und des Gefäßpigmentes (Abbildung 5) ist im Prinzip ähnlich, aber nicht gleich. Der Rötelstein enthält auf jeden Fall mehr Eisen, mit über 70 Prozent Masse überwiegt das die circa 23 Prozent Eisen des Gefäßinhaltes deutlich. In welcher Form das Eisen vorliegt, darüber gibt die RFA keine Auskunft, weil beispielsweise leichte Elemente wie Sauerstoff und Wasserstoff nicht erfasst werden. Grob qualitativ sind die Beimengungen des Eisenoxides zunächst ähnlich: Aluminium, Silizium, Kalium – die klassischen Bausteine der Tonminerale.

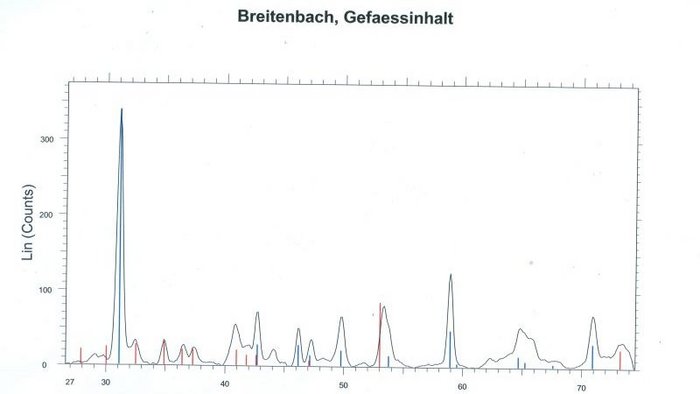

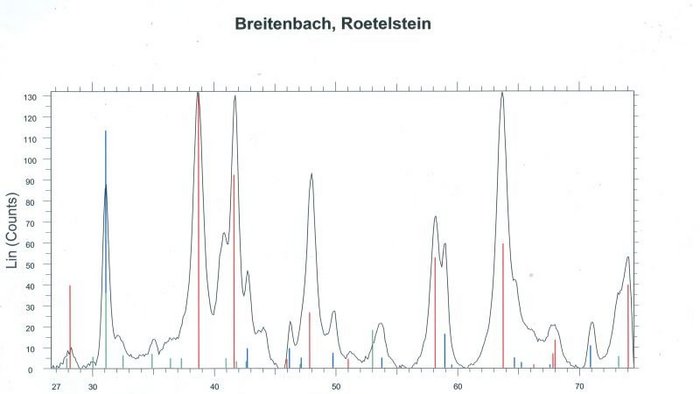

Das Röntgendiffraktogramm der Substanzen gibt weitere Aufschlüsse. Während im Rötelstein tatsächlich Hämatit den Hauptbestandteil ausmacht, erscheint Hämatit nicht im Diffraktogramm des Gefäßinhalts (Abbildungen 7 und 8). Das bedeutet nicht, dass es nicht vorhanden wäre, die Mengen sind jedoch zu gering, im Diffraktogramm wird es von den Beimengungen »überstrahlt«. Die Beimengungen sind Illit, ein häufiges Tonmineral, und Quarz.

Wir haben es also mit einem typischen »Rotocker« oder »Rötel« von eher durchschnittlicher Qualität zu tun. Unser »Rötelstein« enthält weitaus mehr Hämatit, hier sind als Beimengungen nur noch etwas Quarz und – mit viel Wohlwollen – etwas Illit auszumachen (Abbildung 8). Es können auch noch andere Minerale enthalten sein, die Komplettauswertung solcher Diffraktogramme ist selten einfach.

Deutlich ist auf jeden Fall: Gefäßinhalt und »Rötelstein« sind komplett unterschiedliche Materialien, besitzen eine andere »Qualität«.

Kann man etwas über den Verwendungszweck der Materialien sagen? Der Gefäßinhalt ist sehr feinkörnig, wurde also mit sehr großer Sicherheit einmal aufgemahlen oder geschlämmt. Natürliche, unbehandelte Rotocker liegen selten derart homogen vor. Das »bessere«, »teurere« Material, der farbreinere Roteisensteinrötel, liegt jedoch noch in seinem Ursprungszustand vor. Er erinnert an das Material, das auch heute noch Künstler als »Rötelstift« zum Zeichnen verwenden. »Malen« kann man damit natürlich auch, aber dazu müsste man erst mahlen. (Nun ist das Wortspiel auch raus). Der Rötelstein zeigt auch tatsächlich Schabespuren, die von einem Reibe-/Schleifvorgang herrühren könnten (Abbildung 9). Dafür gibt es zwei denkbare Ursachen: Der Schliff kann zunächst beim Zeichnen auf einer rauen Unterlage, etwa einer Felswand oder auch einem Stück Holz, entstanden sein. Die Strichbreite dürfte dabei variabel gehalten gewesen sein, da die Abriebflächen nicht ganz plan sind, sondern zueinander kippen (Wie bei der Spitze eines abgenutzten Pastellstifts oder einer Tafelkreide).

Ebenso gut denkbar ist auch, dass der »Farbstein« so benutzt wurde wie ein traditioneller chinesischer Tuschestein. Dabei wird der Stein (bei chinesischer Tusche ist dies ein künstlicher Stein aus gepresstem Ruß mit Leim) mit etwas Wasser auf einem Stein gerieben, bis der Abrieb eine cremige, feine Paste bildet. Setzt man dann ein Bindemittel hinzu, beispielsweise tierisches Eiweiß oder klebrige Pflanzensäfte, kann man diese Farbe ausgezeichnet zum Malen verwenden. Unter Verwendung von Eidottern als Bindemittel lässt sich dabei sogar erreichen, dass die Farbe wasserfest abbindet.

Text: Andreas Siegl, Christian-Heinrich Wunderlich

Online-Redaktion: Tomoko Emmerling, Anja Lochner-Rechta

Literatur

H. Behrens (u.a.), Frühe Bauernkulturen in Niedersachsen, Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 1, Staatliches Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Oldenburg (Oldenburg 1983).

R. Einicke, Linienbandkeramik. In: H.-J. Beier, R. Einicke (Hrsg.), Das Neolithikum im Mittelelbe-Saale-Gebiet. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas (Wilkau-Hasslau 1994) 27–47.