»Ist mir doch von Herzen leid gewesen, dass die Stadt so schrecklich gebrannt hat« – Eine eiserne Vollkugel aus Magdeburg als Relikt der Zerstörung von 1631

Mai 2015

Bis heute haben diese Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges ihre Spuren hinterlassen: bei Ausgrabungen im Stadtkern der Landeshauptstadt werden brandschuttverfüllte Keller freigelegt, zerscherbte Hausinventare mit verbrannten Funden, und nicht selten finden die Archäologen auch direkte Hinweise auf den Sturm auf Magdeburg, so wie dies bei Ausgrabungen am ehemaligen Sudenburger Tor in Magdeburg vor einigen Jahren geschah. Eine eiserne Kugel von 16,5 Zentimeter Durchmesser und mehr als 20 Kilogramm Gewicht fand sich im Schutt des Nebenraumes der Tordurchfahrt (Abbildung 1). Selbst im noch unrestaurierten Zustand ist die Aufschlagstelle an der Kugel deutlich zu erkennen, und klar wird, dass sie auf eine Mauer oder etwas ähnlich Hartes aufgetroffen ist.

In der Sonderausstellung »Krieg – eine archäologische Spurensuche« (6. November 2015 bis 22. Mai 2016) des Landesmuseums war die Eisenkugel im restaurierten Zustand zu sehen.

Aber wie kam es zur »Katastrophe von Magdeburg« am 20. Mai 1631?

Magdeburg galt seit der Belagerung im Schmalkaldischen Krieg Mitte des 16. Jahrhunderts als standhafte Hochburg des Protestantismus, die selbstbewussten Ratsherren strebten auch danach, wie Nürnberg, reichsfreie Stadt zu werden. Mehr Unabhängigkeit war damals nicht möglich. Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges hatte sich Magdeburg, ganz Handelsstadt, strikt neutral gezeigt, um, wie andere Hansemetropolen auch, mit alle beteiligten Kriegsparteien Handel zu treiben. Als sich jedoch die Kriegshandlungen immer mehr in den mitteldeutschen und nordostdeutschen Raum verlegten, wurde es für die Stadtoberen immer schwieriger, diese Haltung beizubehalten. Wirtschaftliche Probleme wie die schwelende Konkurrenz zu Hamburg, besonders aber die Geldentwertung der »Kipper- und Wipperzeit« bedeuteten für Magdeburg große finanzielle Einbußen.

Daniel Mannasser, Ware Contrafactur der Statt Magdenburg, wie dieselbe [...] im Jahr 1631. den 20. May deß Morgens umb 7. uhr mit Sturmb eroberet und eingenommen worden Augspurg: Mannasser, 1631. Daniel Manasser, Public domain, via Wikimedia Commons.

1625 besetzten die kaiserlichen Truppen Wallensteins die Erzstifte Magdeburg und Halberstadt und die Stadt Magdeburg geriet in eine politisch fast aussichtlose Lage: Wallenstein verlangte den Zugang zur Stadt, um hier dauerhaft eine kaiserlichen Garnison zu etablieren, auf der anderen Seite verlangte der protestantische Vertreter des sächsischen Landesherren eine weitere Aufrüstung. In der Folge streiften plündernde Soldaten durch das Umland und Truppen aller Parteien bedrohten die Stadt, während hinter den Kulissen hektisch verhandelt wurde.

Die Lage spitzte sich seit 1629 immer weiter zu: die politische Großwetterlage führte zu einer erzwungenen Rekatholisierung der zuvor protestantischen Erzstifte Magdeburg und Halberstadt. Magdeburg war inzwischen vom Umland abgeschnitten, überteuerte Waren- und Lebensmittellieferungen erreichten die Stadt nur noch über die Elbe.

Eine kurze Atempause brachte 1630: Gustav II. Adolf landete mit seinen Truppen auf Usedom, eher unwillig beäugt von den protestantischen Herrschern in Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen. So konnten die kaiserlichen Truppen ab September 1630 das Umland Magdeburgs zurückerobern und bis Jahresende vor die Mauern der Stadt vorrücken. Die Belagerung begann erneut, dieses Mal unerbittlich. Der Soldat Peter Hagendorf berichtet in seinem Tagebuch vom Schanzenbau und von todbringenden Scharmützeln während des Frühjahrs 1631. Seit März 1631 gab es für die Eingeschlossenen in Magdeburg kein Entrinnen mehr, annähernd 27.000 Soldaten standen vor der Stadt. Der Schwedenkönig kam ihnen nicht zu Hilfe, denn sein Schwager, der Kurfürst von Brandenburg, erlaubte den Durchzug des schwedischen Heeres nicht. So ging am 20. Mai 1631 die monatelange Belagerung Magdeburg mit der Erstürmung durch die kaiserlichen Verbände ihrem schrecklichen Höhepunkt entgegen (Abbildung 2). Nach tagelangem Beschuss mit Sprenggranaten, mauerbrechenden Vollkugeln und Hagelgeschossen wurde die Stadt erobert und durch die entfesselte kaiserliche Soldateska vollständig verwüstet (Abbildung 3). Mehr als 20.000 Menschen starben, wer konnte, floh aus der Stadt, die in einem Höllenbrand gleich in Flammen aufging. Selbst bei der Eroberung durch zwei Schüsse verletzt, vermerkte der in kaiserlichen Diensten stehende Peter Hagendorf in seinem Tagebuch: »Ist mir doch von Herzen leid gewesen, dass die Stadt so schrecklich gebrannt hat, wegen der schönen Stadt und weil es meines Vaterlandes ist.«

Einen echten strategischen Nutzen konnte Tilly nicht mehr aus der Eroberung ziehen, verlor doch sein Heer wenige Monate später in Breitenfeld und 1632 zogen dann die Schweden in die einst stolze Stadt ein, in der nur am Ende des Krieges nur noch etwa 450 Menschen lebten, 1630 waren es mehr als 30.000 Einwohner. Als erzwungene »Vermählung« zwischen dem katholischen Kaiser und der protestantischen »Jungfrau Magdeburg« ging die Katastrophe als »Magdeburger Hochzeit« in die Geschichte ein.

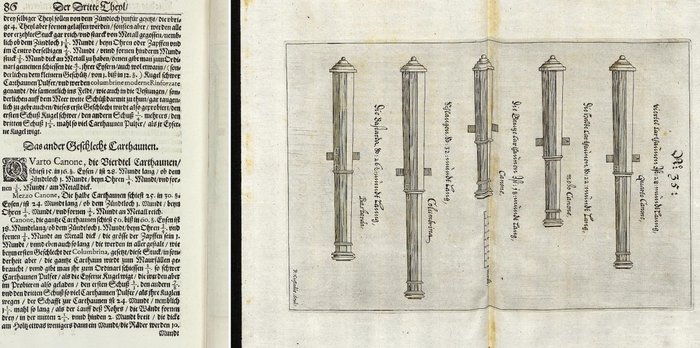

Die eiserne Kugel aus dem Magdeburger Schutt mit ihren 20 Kilogramm Gewicht dürfte aus einer etwa 2,5 bis 3 Tonnen schweren Kanone, einer sogenannten Kartaune oder Dreiviertelkartaune, verschossen worden sein. Bei dem Kaliber von knapp 17 Zentimeter müsste die Rohrlänge der Kanone 17 bis 18mal so lang wie der Durchmesser der verschossenen Kugel gewesen sein, also 2,8 Meter (Abbildung 4).

Wie gelangte die Kugel, die offenbar von Magdeburgs Belagerern verschossen wurde, in ihr Ziel? Hinter dem unermesslichen Leid der Kriegsopfer steckt perfide Technologie.

Um eine 20 Kilogramm schwere Eisenkugel innerhalb zweieinhalb Metern Geschützlänge auf nahezu Schallgeschwindigkeit zu befördern, bedurfte es einer jahrhundertelangen technologischen Entwicklung. Beginnen wir mit dem scheinbar einfachsten, den Geschossen. Unser Magdeburger Exemplar mag zwar schlicht wirken, aber es war im 17. Jahrhundert keineswegs trivial, geeignete Eisenkugeln für Geschütze herzustellen. Gusseisen barg die Gefahr, dass die Kugeln zu spröde wurden und beim Abschuss schrapnellartig zerplatzten. Beliebter und sicherer waren geschmiedete Kugeln, was bei dem enormen Gewicht nur mittels wasserkraftgetriebener Gesenkschmiedehämmer möglich ist.

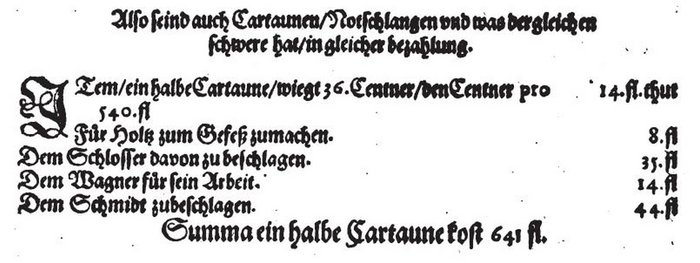

Für den Artilleristen lebenswichtig war ein funktionierendes und vor allem sicheres Geschütz. Eine Kartaune kostet nach dem Lehrbuch des Johann Theodor de Bry »Kunstbüchlein von Geschütz und Feuerwerk« (Frankfurt 1619, Seite 8) etwa 640 Gulden, wobei das Teuerste hieran der Bronzeguss des Geschützrohrs selber war. Je schwerer das Geschützrohr, desto höher die Kosten, denn es wurde pro Zentner (50 Kilogramm) mit 14 Gulden abgerechnet (Abbildung 5).

Der Rest der Herstellungskosten entfällt auf den Lohn für den Zimmermann und das Holz für die Lafette, das Gestell für die Kanone, die mit nur acht Gulden geradezu preisgünstig ausfällt. Mehr kosten da schon wieder die Schlosserarbeiten (35 Gulden) und die Wagnerkosten für das Fahrgestell (14 Gulden) und für den Schmied (44 Gulden).

Man erfährt bei de Bry auch, dass eine geschickte Geschützmannschaft es schafft, aus einer Kartaune am Tage etwa 55 Schüsse abzugeben. Er rät, für acht Kriegstage pro Kartaune etwa 400 Kugeln mitzunehmen, wozu man mehrere Wagen benötige, außerdem soll man etwa die Hälfte des Gewichtes Schießpulver mitnehmen. Für das Geschütz selbst sind etwa zehn Pferde als Zugtiere erforderlich, insgesamt also mehr als 50 Pferde.

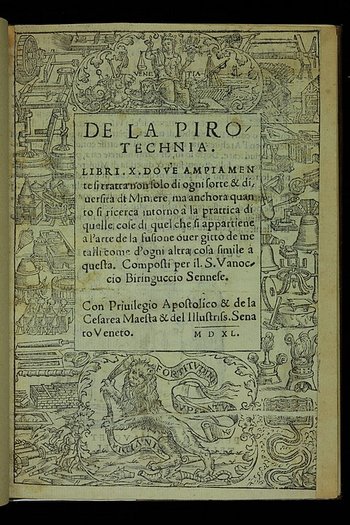

Die enormen Kosten des Geschützes hängen damit zusammen, dass die Anfertigung des Rohrs schon wegen der Menge benötigten Buntmetalls (Geschützbronze: Kupfer mit etwa neun Prozent Zinn, dazu etwas Zink und Blei) schon extrem teuer war. Die Arbeitsweisen der Geschützgießerei leiteten sich von der des Glockengusses ab und stellten eine eigene Wissenschaft dar. Einen Abglanz dieser komplexen Kunst kann man dem bekanntesten, immer wieder neu aufgelegten Lehrbuch »Pirotechnia« des Metallurgen Vanoccio Biringuccio (Erstauflage Venedig 1540) entnehmen.

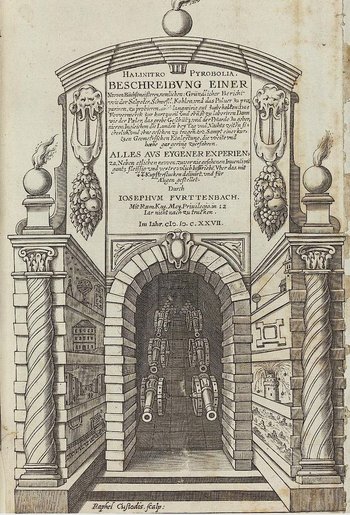

Dargestellt wird unter anderem, wie die Geschützrohre im Kerngussverfahren gegossen werden, aber auch das anschließende Aufbohren der vorgegossen »Seele« wird beschrieben. Noch mehr als Biringuccio, der in seinem Lehrbuch so ziemlich alles abhandelt, was irgendwie mit Feuer und Metallurgie zu tun hat (neben dem Geschützguss also auch den Glockenguß, die Alchemie, die Herstellung von Schießpulver bis hin zur Präsentation von Lustfeuerwerk), dürfte den Praktiker im Dreißigjährigen Krieg wohl ein anderes Lehrbuch interessiert haben: Die »HALINITRO PYROBOLIA« (Abbildung 7).

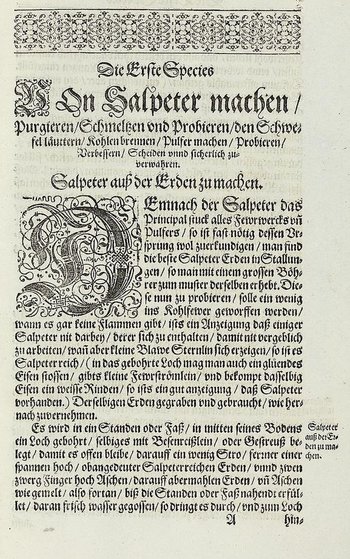

Der leicht absurd klingende Titel ist »Küchengriechisch« und bedeutet übersetzt »Salpetersalzfeuerschießerei« oder freier »Schwarzpulverschießen«. Der Rest des barocken Titels ist wie auch der Buchtext in Deutsch gehalten: »Beschreibung einer Neuen Büchsenmacherey, nemlich Gründlicher Bericht [....].« Das Buch erschien 1627 in Ulm, der Autor war ein gewisser Juseph Furttenbach. Dieser beginnt sein Buch zunächst ausführlich mit der Herstellung des Schießpulvers, und hier vorerst mit der Beschaffung des wichtigsten und teuersten Rohstoffs, des Salpeters (Kaliumnitrat) (Abbildung 8).

Die energiereichen Nitrate sind in der Natur relativ selten, und fast nirgends kommen sie in konzentrierter Form vor, bis auf die Salpeterlagerstätten in Chile, die damals noch nicht bekannt waren. Nitrate entstehen, wenn Nitrifikationsbakterien Ammonium und Harnstoff abbauen – ein Prozess, der besonders da abläuft, wo viele Exkremente anfallen: in Ställen. Zusammen mit dem im Boden enthaltenen Kalk entsteht zunächst Calciumnitrat, das teils im Boden verbleibt und teils an in den Wänden aufsteigt, ausblüht und abgekehrt werden kann. Von Zeit zu Zeit bekamen die Bauern nun vom »Salpeterer« Besuch, der ihnen nicht nur die Wände abkehrte, sondern auch die Stallböden durchwühlte und aufgrub. Die Bauern mussten letzteres Ungemach dulden, denn die Landesherren waren auf den kriegswichtigen Salpeter angewiesen und die Bauern tributpflichtig. Aber auch gut durchjauchter Stallboden enthält Nitrat nur im Promillebereich. Der Salpeterer lud nun kubikmeterweise die Stallerde auf seinen Wagen, brachte sie in die Salpetersiederei, wo er sie in Haufen oder Fässern mit Holzasche mischte. Dann wurde das Gemisch vorsichtig mit Wasser ausgelaugt. Dabei setzt sich das Kaliumcarbonat aus der Asche mit dem Calciumnitrat um, es entsteht unlösliches Calciumcarbonat und das gut lösliche Kaliumnitrat geht in Lösung. Die musste der Salpeterer nur noch eindampfen, mehrfach umlösen und umkristallisieren, bis er dann das schneeweiße, kristalline Kaliumnitrat vorliegen hatte, denn nur dieses taugt zum Pulvermachen.

Schwarzpulver ist ein »pyrotechnischer Satz«. Seine Zusammensetzung hat sich seit dem Mittelalter bis heute nur unwesentlich verändert, es ist eine Mischung aus den Grundzutaten 75 Prozent Kaliumnitrat, zehn Prozent Schwefel und 15 Prozent Holzkohlepulver. Schwefel und Kohle sind Brennstoffe, und das Kaliumnitrat sorgt in der Mischung dafür, den zur Verbrennung notwendigen Sauerstoff zu liefern. Die Mischung verbrennt folglich auch unter Luftabschluss, und zwar sehr schnell. Dabei entstehen plötzlich heiße Gase, wobei ein Kilo Pulver über einen Kubikmeter Gas liefert, welche für den Vortrieb des Geschosses oder zum Platzen der Bombe führen. Zündet man das Pulver »nur so« an, passiert bis auf eine kurze, heftige Stichflamme – rein gar nichts.

Den Schwefel führte man aus Sizilien ein, wo er in der Natur kristallin vorkommt, auch gewann man ihn durch Rösten sulfidischer Erze unter verringertem Luftzutritt. Als besonders geeignet galt Kohle aus Faulbaumholz. Nun genügt es aber nicht, einfach die Rohstoffe zu mischen. Die Zutaten wurden in den Pulvermühlen zunächst separat gemahlen. Dann wurde gemischt und das Material mit etwas Wasser (in Varianten auch mit Essig oder Branntwein) zu einer erdfeuchten Paste verarbeitet. Diese wurde anschließend in einem Stampfwerk bearbeitet, wo weitere Zerkleinerung und vor allem Homogenisierung und Verdichtung erfolge. Die erdfeuchte Paste drückte man nun durch eine Art Sieb, die heraus fallenden Stückchen wurden getrocknet. Nur in dieser »perlierten« Form lässt sich das Pulver in Geschützen verwenden. Mehlfeines Pulver verbrennt zu unkontrolliert und zu schnell, so dass es das Kanonenrohr zerreißen würde.

Nun endlich berichtet Furttenbach auch über die Handhabung der Kartaune, wie »das grobe Geschütz zu Gobernieren« ist, wie er sich ausdrückt (Abbildung 9).

Vereinfacht gesagt, besteht der Ablauf darin, zunächst das Rohr zu putzen. Dies kann, weil Reste abgebrannten Pulvers fest an den Wandungen kleben können, schon einmal eine gute Viertelstunde dauern. Mit einer Ladeschaufel gibt man dann das perlierte Schwarzpulver hinein. Je nach Autor empfehlen die »Kriegsbüchlein« für Kartaunen zwischen etwa die Hälfte des Kugelgewichtes bis hin zur kugelschweren Ladung, also zwischen zehn und 20 Kilogramm. Nun muss das Pulver vorsichtig mit einem Stößel festgestampft werden, aber nicht zu heftig, um die Pulverperlen nicht zu zerdrücken. Die Kugel wurde mit einem »Pflaster«, einer Art Lederlappen oder Tuch, umwickelt, um so die Pulverkammer dicht zu verschließen.

Alle Ladevorgänge erfolgen von vorne durch die Mündung des Rohres. Hinten am Geschützrohr befindet sich nur eine kleine Bohrung, die auf der Oberseite in eine Mulde mündet, in die das Zündkraut, ein feines Schwarzpulver, gefüllt wird. Nach diesen Vorbereitungen und der Einrichtung des Laufes auf das Ziel, entzündete der Artillerist das Zündkraut mit einer glimmenden Lunte, die an einem hellebardenartigen langen Stab befestigt war.

Erst gab es eine kurze Feuerfontäne aus dem Zündloch, das in das Geschützrohr durchschlagende Feuer entzündete das Pulver im Rohr. Mit einem gewaltigen Donnerschlag verließen Kugel und Pulvergase die Mündung, der Rückstoß des Geschützes war eine weitere Gefahr für die Bedienmannschaften

Der weitere Weg der Kugel hing nun von vielen Faktoren ab. Bevorzugt wurde in relativ flachem Winkel geschossen, obwohl die Reichweite mit steigendem Winkel größer wird. Es ging aber nicht darum, möglichst weit zu schießen, sondern größtmögliches Unheil beim Feind anzurichten. Horizontal abgeschossene Kugeln »titschten« sogar mehrfach auf dem Boden auf, so wie ein flacher Stein über eine Wasseroberfläche hüpft. So etwas nennt sich Rekoschettschuss. Bei jedem Aufprall konnte die Kugel dann erneut verheerende Wirkung entfalten.

Auch zum Brechen von Mauern war es vorteilhaft, wenn die Kugel möglichst horizontal auftraf. Und hier liegt auch der besondere Vorteil der Eisenkugeln gegenüber solchen aus Stein. Die maximale Eindringtiefe eines Projektils ist nämlich begrenzt, egal wie schnell es fliegt. Es gibt eine Eindringgrenze, an der ein Projektil spätestens sämtliche Energie an das Umgebungsmedium abgegeben hat. Newton hat dies näherungsweise in eine Formel gepackt: D gleich L * A/B. D ist die Eindringtiefe, L die Länge des Projektils, A die Dichte (spezifisches Gewicht) des Projektils, B die des Ziels. Es ist daher notwendig, das Projektil möglichst spezifisch schwer zu machen. Trifft unsere Eisenkugel also auf eine Steinmauer, so ist das Verhältnis der Dichte etwa im Verhältnis vier zu eins. Sie hat also die Fähigkeit, maximal viermal 17 gleich 68 Zentimeter tief in die Mauer einzuschlagen. Weitere überschüssige Energie wirkt sich dabei so aus, dass das Loch nicht unbedingt tiefer, aber breiter wird. Die Sprengwirkung kann dann die Mauer zermürben, oder aber die Kugel bleibt eben nur stecken, wie beispielsweise die Kugel, die seit 1615 im Braunschweiger Dom steckt (Abbildung 10).

Dennoch ist eines immer wieder erschreckend und unvorstellbar, wenn man den langen Weg der Magdeburger Kugel und alles, was zu ihrem Abschuss geführt hat – vom Geschützguss über Salpetergraben im Schweinestall, Pulvermüllern und Kugelschmieden –betrachtet: So viel Aufwand und Wissenschaft betreiben wir Menschen, um Anderen entsetzliches Leid zuzufügen.

Text: Anja Grothe, Christian-Heinrich Wunderlich

Online-Redaktion: Anja Lochner-Rechta

![Abbildung 2: Niemand scheint diesem Höllenfeuer entkommen zu können, welches um den 20. Mai 1631 auf Magdeburg niederging. Daniel Mannasser, Ware Contrafactur der Statt Magdenburg, wie dieselbe [...] im Jahr 1631. den 20. May deß Morgens umb 7. uhr mi Abbildung 2: Niemand scheint diesem Höllenfeuer entkommen zu können, welches um den 20. Mai 1631 auf Magdeburg niederging. Daniel Mannasser, Ware Contrafactur der Statt Magdenburg, wie dieselbe [...] im Jahr 1631. den 20. May deß Morgens umb 7. uhr mit Sturmb eroberet und eingenommen worden Augspurg: Mannasser, 1631. Daniel Manasser, Public domain, via Wikimedia Commons.](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_2015_05_fumo_2_1067971365.jpg)