Grabhügel als Zeitzeugen: Die Verwendung von Tierzahnschmuck im Endneolithikum

April 2025

Im Zuge des Ausbaus der Trinkwasserversorgung wurde zwischen den Ortschaften Gleina (Burgenlandkreis) und Mücheln (Saalekreis) eine circa sieben Kilometer lange Wasserleitung verlegt. Dieser Bauabschnitt sorgt nun für die Anbindung von weichem Wasser aus der Rappbodetalsperre im Harz. Die Südwest-Nordost gerichtete Trasse verlief durch ein vorgeschichtliches Siedlungsgebiet mit obertägig erhaltenen Grabhügeln, die heute zum Großteil im Gelände nicht mehr erkennbar sind. Besonders intensiv ist der Verlust außerhalb von Waldgebieten. Auch in der Umgebung von Mücheln haben sich solche weithin sichtbaren Erhebungen nur selten oberirdisch erhalten. Die von Jochen Fahr koordinierten Ausgrabungen führten zur Aufdeckung eines weiteren Grabhügels.

Mit dem Trassenverlauf wechselten die topografischen und geologischen Verhältnisse zwischen erodierten Hanglagen und aufgefüllten Senken. Im Untersuchungsbereich scheint jedoch kein eindeutiger Bezug der Siedlungen auf eine bestimmte Geländeformation vorzuliegen. Die Siedlungsfundstellen reihten sich perlschnurartig im Bereich nordöstlich von Baumersroda bis an die südliche Stadtgrenze von Mücheln aneinander. Drei nacheinander folgende Siedlungsausschnitte datieren auf Grundlage der keramischen Funde in den endneolithischen Horizont des 3. Jahrtausends vor Christus.

Innerhalb des südlichen Fundstellenareals wurde eine glockenbecherzeitliche Siedlung angeschnitten (2.500 bis 2.000 vor Christus). Die Gruben enthielten neben mit Halsleisten verzierten Keramikscherben diverse Steingeräte. Nach circa 500 Meter in nördliche Richtung folgten zwei zusammengehörende Areale mit Siedlungs- und Bestattungsgruben.

Unter den Gräbern ist ein schnurkeramischer Grabhügel (2.800 bis 2.100 vor Christus), dessen unregelmäßiger Kreisgraben einen Durchmesser von circa fünf Meter besaß. Die noch bis 0,60 Meter tief erhaltene Grabgrube wies aufgrund des kalkhaltigen Bodens ein ausgesprochen gut erhaltenes Skelett auf. Dabei handelt es sich um eine linksseitige und nach Süden blickende Hockerbestattung mit stark angewinkelten Beinen (Abbildung 1). Sogar die kleinen Hand- und Zehenknochen waren auf Grund der günstigen Bodenverhältnisse vorhanden. Der rechte Arm lag in einem rechten Winkel über dem Bauch hängend, während der linke Arm am Oberkörper entlang gestreckt ausgerichtet wurde. Durch die eher unnatürliche Haltung der beiden Hände, die im Bereich des Beckens lagen, wird der Eindruck vermittelt, als würde etwas festgehalten werden. Berücksichtigt man die geschlechtsdifferenzierten Bestattungssitten der Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur, spricht die Totenhaltung für die Bestattung einer Frau. Einzige Grabbeigabe schien zunächst eine in Form tierischer Rippenknochen, vermutlich Schwein, deponierte Speisebeigabe auf Höhe der Füße zu sein.

Darüber hinaus konnten aber auch 93 überwiegend an der Wurzel durchlochte Tierzähne geborgen werden, die rings um den Schädel konzentriert waren. Diese, als Applikationen eines stofflichen Untergrunds anzusehenden Zähne, stellten mutmaßlich eine Art Kopf- oder Halsschmuck dar. Das Vorhandensein einer Vielzahl langer, gebogener Eckzähne, die wahrscheinlich von Hunden stammen, deutet den Aufwand an, welcher für die Fertigung solcher komplexen Schmuckgegenstände notwendig war. Neben der reichen Tierzahn-Ausstattung müssen auch einige Metallbeigaben in der Grabgrube niedergelegt worden sein, denn zwei an der rechten Schulter liegende Zähne wiesen grüne Verfärbungen auf (Abbildung 2), die auf vergangene metallische Objekte aus Kupfer oder Bronze hindeuten.

Die Bestattung der Frau bei Mücheln weist Parallelen zu weiteren Bestattungen der Schnurkeramikkultur auf, beispielsweise Karsdorf, Oechlitz, Profen oder Wennungen.

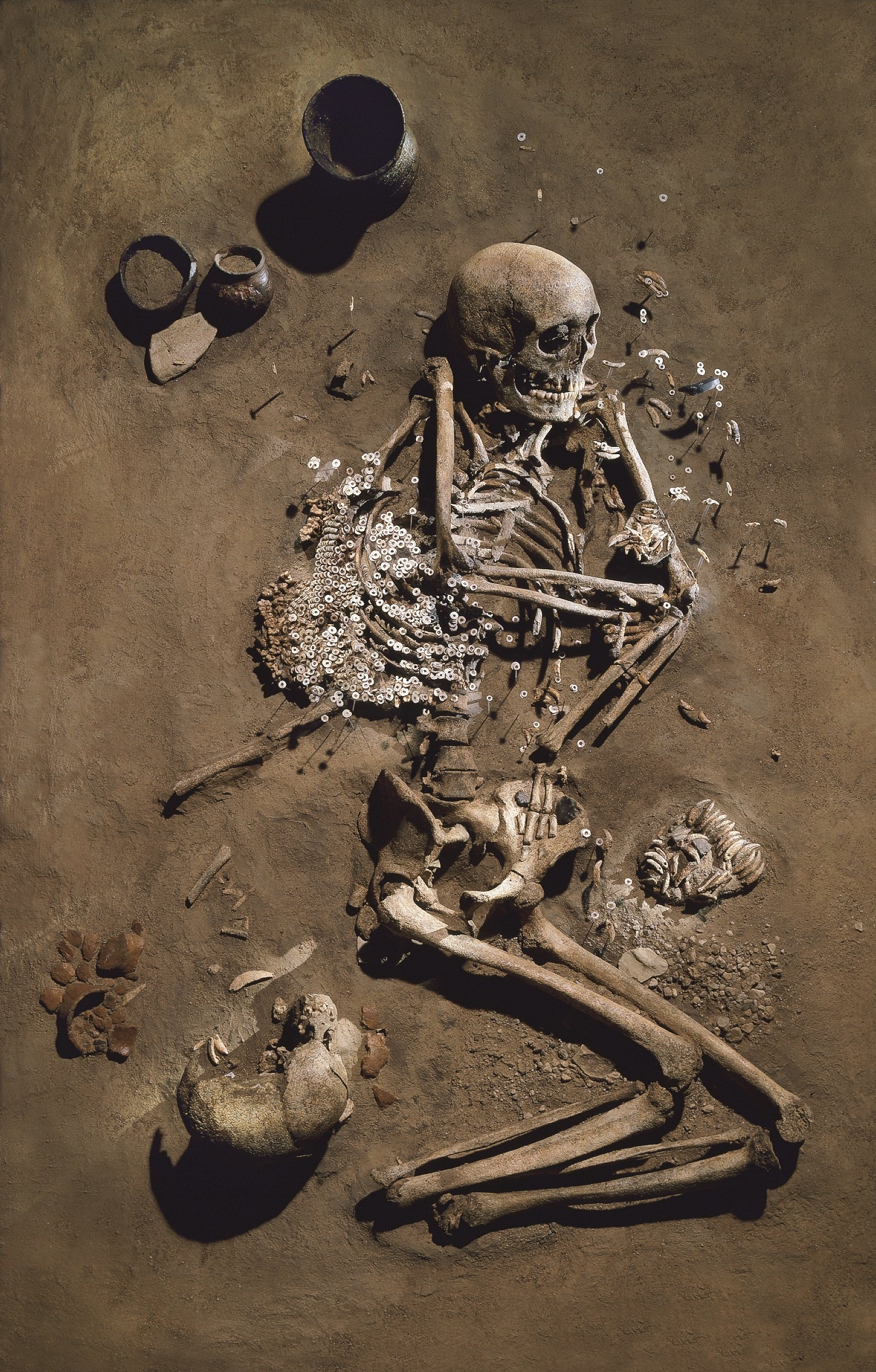

Das Doppelgrab von Karsdorf (Burgenlandkreis) befand sich inmitten eines Gräberfeldes, das im Jahr 2005 auf Grund von Abbauarbeiten in einer Kiesgrube archäologisch untersucht wurde. Das Doppelgrab (Abbildung 3) beherbergte eine weibliche Hockerbestattung, deren Kopf nach Osten mit Blickrichtung Süden orientiert war, und eines Jungen, dessen Kopf gen Westen mit Blick nach Süden gerichtet lag. Neben den Keramikgefäßen, Feuersteinklingen und hunderten Pailletten aus Muschelschalen, haben sich etliche Eck- und Schneidezähne von Hunden erhalten. Die teilweise noch gereiht liegenden und an der Wurzel durchlochten Tierzähne waren mutmaßlich Teil eines Hals- oder Kopfschmuckes oder bildeten den Ziersaum einer Tasche.

Text: Henry Gärtner

Online-Redaktion: Sarah Krohn