Die frühbronzezeitlichen Fürstengräber von Leubingen, Landkreis Sömmerda, und Helmsdorf, Landkreis Mansfeld-Südharz – weitere Erforschung und Neupublikation

Projektziel

Die zwei bei Altgrabungen dokumentierten und international bekannten Fürstengräber der Aunjetitzer Kultur werden neu untersucht und veröffentlicht. Dabei werden auch die in den 1980er Jahren durchgeführten dendrochronologischen Datierungen überprüft, die für die absolutchronologische Einordnung der Frühbronzezeit entscheidende Bedeutung hatten.

Projektbeschreibung

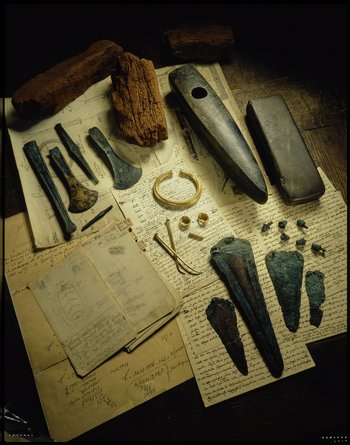

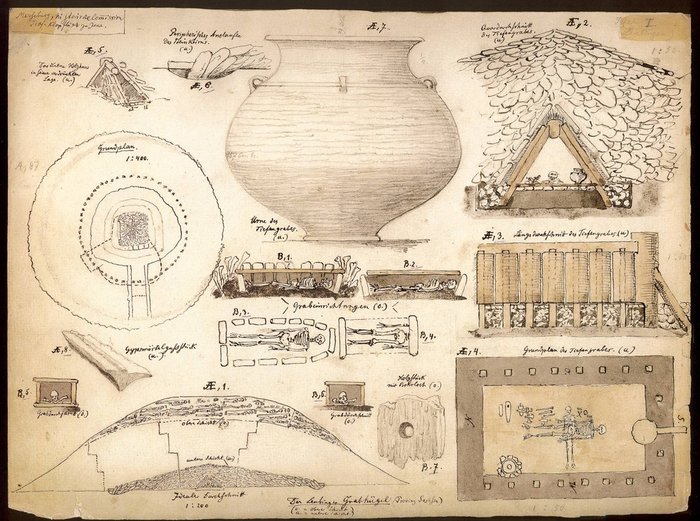

Zwei der bedeutendsten bronzezeitlichen Grabfunde Mitteleuropas wurden an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Mitteldeutschland entdeckt. Im Jahr 1877 wurde unter der Leitung von Professor Friedrich Klopfleisch aus Jena bei Leubingen ein 8,5 Meter hoher und im Durchmesser noch 34 Meter messender Grabhügel ausgegraben und für damalige Verhältnisse vorbildlich dokumentiert (Abbildung 1). Jüngste Untersuchungen zeigten, dass der Hügel in der Frühbronzezeit einen Durchmesser von rund 50 Metern besaß. Im Zentrum des Hügels befanden sich ein Steinkern und darin eine zeltartige Grabkammer aus Eichenholz, die eine Bestattung mit äußerst reichen Beigaben barg. Das während der Ausgrabung geführte Grabungstagebuch zeigt, dass offenbar kein Knabe in rechtem Winkel über dem Toten lag – anders als in Klopfleischs späterer Interpretation (Abbildung 2). Zum Jahreswechsel 1906/1907 wurde bei Helmsdorf der ›Große Galgenberg‹ mit einer Höhe von 6,8 Metern und einem Durchmesser von 34 Metern abgetragen, der dem Kupferschieferabbau weichen musste. Wie in Leubingen fand sich eine Steinpackung mit zeltartiger Grabkammer aus Eichenholz. Sie gab einen Bestatteten auf einer hölzernen Lade in Hocklage frei. Auch er war sehr reich ausgestattet. Diese beiden Fürstengräber der Aunjetitzer Kultur stellen aber nicht nur beeindruckende Grabmäler dar, sondern sie ermöglichen uns kulturgeschichtliche Einblicke in die Struktur von Gesellschaft und Herrschaft der Frühbronzezeit. Sie offenbaren, auf welche Weise sich die Aunjetitzer Fürsten in die Tradition ihrer neolithischen Vorfahren – der Glockenbecherkultur (2500 bis 2050 vor Christus) und der Schnurkeramikkultur (2800 bis 2200 vor Christus) – stellten und sich dadurch legitimierten.

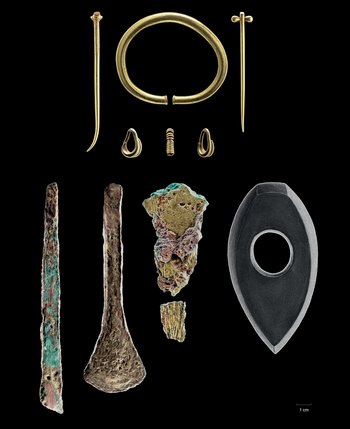

Bei Grabbau und Beigabenensembles handelt es sich um eine bewusste Verschmelzung der wesentlichen Distinktionselemente beider Bevölkerungsgruppen, die bei der Bestattung der Fürsten öffentlich zur Schau gestellt wurden (Abbildungen 3 und 4). Dabei ist zu betonen, dass der monumentale Grabbau in Form eines Hügels von den Flachgräbern aller anderen Verstorbenen deutlich abweicht und ein mit erheblichem Aufwand verbundenes Privileg bedeutet. Zum schnurkeramischen Erbe zählen der Grabhügel, hier deutlich vergrößert, die große zeltartige Grabkammer aus Holz und in Leubingen die Überausstattung an Waffen: zwei Beile, drei Dolche und ein Stabdolch. Gleichzeitig liegen die charakteristischen Objekte für reiche Grabfunde der Glockenbecherkultur vor: Dazu zählen insbesondere zwei goldene Noppenringe für die Haarzöpfe sowie der mitgegebene Dolch. Außerdem wurden in Leubingen Schmiedewerkzeuge beigegeben. Im Gegensatz zu den über Jahrhunderte vorherrschenden Bestattungen in Hocklage, die in ihrer Orientierung eine klare kulturelle Zuordnung zu einer der beiden spätneolithischen Kulturen zulassen, wurde der Fürst im Grab von Leubingen ausgestreckt auf dem Rücken niedergelegt und nahm keine der von einer der beiden Kulturen bevorzugten Positionen ein. Der später bestattete Fürst von Helmsdorf wurde aber anscheinend in Hocklage mit dem Kopf im Süden und Blick nach Osten beigesetzt; genau wie die Aunjetitzer ›Durchschnittsbevölkerung‹.

Während in den Kulturen der Schnurkeramik und Glockenbecher mit zahlreichen Männerbestattungen, die einerseits Waffen wie Steinäxte enthielten und andererseits auch die typischen Verletzungsmuster dieser Waffen zeigten, offenbar das Ideal des ›heroischen‹ Kriegers beschworen wurde, änderte sich dies in der Aunjetitzer Kultur grundlegend: Im Grabkontext werden Waffen ausschließlich in den Fürstengräbern und wenigen anderen hochrangigen Bestattungen gefunden, in denen sie offenbar Anführer kennzeichnen. Dabei bestehen diese Waffen aus goldglänzender Zinnbronze und heben sich auch farblich von den Waffen aus den Hortfunden und damit der einfachen Kämpfer ab. Auch hier sehen wir einen Konzentrationsprozess vom spätneolithischen Krieger zum bronzezeitlichen Soldaten. ›Helden‹ und Krieger gab es nur noch an der Spitze der Gesellschaft, während die Masse der Soldaten austauschbar geworden war.

Es lässt sich also festhalten, dass es den Fürsten der Aunjetitzer Kultur beziehungsweise den Personen, die sie bestatteten, ein zentrales Anliegen war, Elemente beider Kulturen in den neuen Bestattungsbrauch zu übernehmen. Offenbar sollte damit eine neue kulturelle Identität geschaffen werden. Der Fürst sollte in seiner Abstammung und Identität keiner der beiden Einzelkulturen bevorzugt zuzuweisen sein, um so zu zeigen, dass er über den einzelnen Gruppeninteressen stand und in legitimer Tradition Herrschaft über alle Mitglieder der Gesellschaft ausübte.

Es ist durchaus möglich, dass mit Leubingen nicht das älteste Aunjetitzer Fürstengrab vorliegt, sondern es Teil eines Entwicklungsprozesses ist. Denn der überwiegende Teil der Aunjetitzer Großgrabhügel wurde entweder im 19. Jahrhundert unbeobachtet zerstört oder geplündert (wie zum Beispiel der Bornhöck nahe Dieskau, Saalekreis) oder harrt noch seiner Entdeckung.

Zur Legitimation schufen die Fürsten außerdem einen klaren räumlichen Bezug zu den Vorfahren. Unter dem Grabhügel des Fürsten von Helmsdorf fand sich eine ältere schnurkeramische Bestattung. Dass darüber hinaus die Notwendigkeit zur Konstruktion einer zusätzlichen ›historischen‹ Legitimität existierte, zeigen der große durchlochte steinerne Schuhleistenkeil aus Leubingen und die Steinaxt aus Helmsdorf, die beide aus wesentlich älteren neolithischen Kulturen stammen. Diese für die bronzezeitlichen Entdecker dieser Funde vermutlich ›urtümlich‹ oder mythisch wirkenden Beigaben weisen in aller Deutlichkeit darauf hin, was diejenigen, die die Fürsten bestatteten, anstrebten: die Übertragung von herausragenden, charismatischen Qualitäten aufgrund historischer Abstammung. Ein weiterer Teil dieser Inszenierungsstrategie ist der neu geschaffene Goldornat aus einem schweren Armring, zwei Nadeln, zwei Lockenringen und einem Spiralröllchen, der in beiden Fürstengräbern in derselben Zusammensetzung gefunden wurde.

Neben dem identischen Goldornat und der Anknüpfung an die Vorfahren dürfte bei der Konstruktion von Traditionen auch der nahezu identische innere Aufbau der Grablegen von Leubingen und Helmsdorf, aber auch des Bornhöck, essenziell gewesen sein. Der Grabhügel von Leubingen war deutlich größer als der von Helmsdorf, während der Bornhöck im Volumen nochmal um ein Mehrfaches größer war. Betrachtet man die Beigabenausstattung der drei Fürstengräber in Relation zur Grabgröße, so ergibt sich auch hier eine klare Abstufung. Dies zeigt schon allein das Verhältnis der Goldgewichte zueinander, wenn der Goldfund von Dieskau tatsächlich aus dem Bornhöck stammt.

Dass die Fürsten sich nicht nur durch Statussymbole von der Normalbevölkerung abhoben, sondern sich auch in ihrem Lebensstil deutlich unterschieden, zeigt die Ernährung des Fürsten von Helmsdorf, die in außergewöhnlich hohem Maße aus tierischen Produkten bestand. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass dieser Fürst anscheinend einem Mord zum Opfer fiel.

In der mitteldeutschen Aunjetitzer Kultur im Harzvorland änderten sich die tradierten Gesellschafts- und Herrschaftsformen signifikant. Erstmals entstand in Mitteleuropa eine stark hierarchisch gegliederte Gesellschaft, an deren Spitze Fürsten herrschten. Um diese Herrschaft zu stabilisieren, bedurfte sie einer Legitimierung, deren Konstruktion sich in den Fürstengräbern manifestiert. Es offenbaren sich darin sowohl Elemente der durch den Soziologen Max Weber Anfang des 20. Jahrhunderts definierten traditionalen als auch der charismatischen Herrschaft. Die offenbar bewusste Anknüpfung an die Vorgängerkulturen, die räumliche Nähe zu ihren Hinterlassenschaften und die Beigabe deutlich älterer neolithischer Steinäxte stellen Strategien traditionaler Herrschaftslegitimation dar. Gleichzeitig, teils mit der traditionalen Bedeutung überlappend, sind die mitunter als Überausstattung vorliegenden goldglänzenden Waffen aus Zinnbronze, der Status als Schmied, aber auch die neolithischen Steinäxte als Anzeiger charismatischer Qualitäten der Fürsten zu sehen. Um die fürstliche Herrschaft dauerhaft zu sichern, musste diese Qualität von Einzelpersonen hin zu charismatisch aufgeladenen Symbolen und Institutionen verlagert werden, die schließlich Elemente einer traditionalen Legitimierung bilden konnten. Genau diese Entwicklung lässt sich an den erkennbaren Gemeinsamkeiten der Aunjetitzer Fürstengräber beobachten.

Projektleitung und Kontakt

Prof. Dr. Harald Meller

Landesarchäologe und Direktor

+49 345 5247-311 (Sekretariat)

sekretariat@lda.stk.sachsen-anhalt.de

Forschungspartner

Das Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie gGmbH (Mannheim), das Referat für Naturwissenschaften der Wissenschaftliche Abteilung der Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts (Berlin) sowie das Institut für Rechtsmedizin der Universität des Saarlandes (PD Dr. Frank Ramsthaler).

Laufzeit

Seit Januar 2013.

Ausgewählte Literatur

Bernd Becker/Klaus-Dieter Jäger/Dieter Kaufmann/Thomas Litt, Dendrochronologische Datierungen von Eichenhölzern aus den frühbronzezeitlichen Hügelgräbern von Helmsdorf und Leubingen (Aunjetitzer Kultur) und an bronzezeitlichen Flußeichen bei Merseburg. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 72, 1989, 299–312.

Herrmann Größler, Das Fürstengrab im großen Galgenhügel am Paulsschachte bei Helmsdorf (im Mansfelder Seekreise). Jahresschrift für die Vorgeschichte der Sächsisch-Thüringischen Länder 6, 1907, 1–87.

Paul Höfer, Der Leubinger Hügel. Jahresschrift für die Vorgeschichte der Sächsisch-Thüringischen Länder 5, 1906, 1–59.

Friedrich Klopfleisch, Kurzer Bericht über die erste Ausgrabung des Leubinger Grabhügels. Neue Mitteilungen aus dem Gebiete historisch-antiquarischer Forschungen 14, 1878, 544–561.

Corina Knipper/Petra Held/Marc Fecher/Nicole Nicklisch/Christian Meyer/Hildrun Schreiber/Bernd Zich/Carola Metzner-Nebelsick/Vera Hubensack/Leif Hansen/Elke Nieveler/Kurt W. Alt, Superior in Life—Superior in Death: Dietary Distinction of Central European Prehistoric and Medieval Elites. Current Anthropology 56,4, 2015, 579–589.

Nicole Lockhoff/Ernst Pernicka, Archaeometallurgical investigations of Early Bronze Age gold artefacts from central Germany including gold from the Nebra hoard. In: Harald Meller/Roberto Risch/Ernst Pernicka (Hrsg.), Metalle der Macht − Frühes Gold und Silber. 6. Mitteldeutscher Archäologentag vom 17. bis 19. Oktober 2013 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 11 (Halle [Saale] 2014) 223–235.

Harald Meller, Die neolithischen und bronzezeitlichen Goldfunde Mitteldeutschlands – Eine Übersicht. In: Harald Meller/Roberto Risch/Ernst Pernicka (Hrsg.), Metalle der Macht – Frühes Gold und Silber. 6. Mitteldeutscher Archäologentag vom 17. bis 19. Oktober 2013 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 11 (Halle [Saale] 2014) 611–716.

Harald Meller, Princes, Armies, Sanctuaries. The emergence of complex authority in the Central German Únětice Culture. Acta Archaeologica 90,1, 2019, 39–79.

Harald Meller, Das Fürstengrab von Leubingen neu betrachtet – Zur Konstruktion von herrschaftlicher Legitimität mittels Bezugnahme auf die Vorgängerkulturen. In: Harald Meller/François Bertemes (Hrsg.), Der Aufbruch zu neuen Horizonten. Neue Sichtweisen zur europäischen Frühbronzezeit. Abschlusstagung der Forschergruppe FOR550 vom 26. bis 29. November 2010 in Halle (Saale). Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 19 (Halle [Saale] 2019) 245–259.

Harald Meller, Herrschaftszeiten! Fürstliche Inszenierung in der frühen Bronzezeit. In: Harald Meller/Konstanze Gärtner (Hrsg.), Schönheit, Macht und Tod II. 275 Funde aus dem Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Halle [Saale] 2023) 238–243.

Nicole Nicklisch/Frank Ramsthaler/Jan-Heinrich Bunnefeld/Georg Schulz/Ronny Friedrich/Kurt W. Alt/Harald Meller, Bioarchaeological investigations of the princely grave at Helmsdorf attesting to the violent death of an Early Bronze Age leader. Scientific Reports 12, 2022, 16139.

Bernd Zich, Das frühbronzezeitliche Fürstengrab von Helmsdorf 100 Jahre nach Hermann Größler. In: Harald Meller/Rosemarie Knape (Hrsg.), Hermann Größler – Lehrer und Heimatforscher. Kulturhistorische Beiträge Eisleben und Mansfelder Land 1 (Lutherstadt Eisleben 2013) 83–105.