Krieger, Knochen und eine Schraplauer Amphore – die Ausgrabung der Steinkiste von Esperstedt

November 2004

Über den Bau von neuen Autobahnen freut sich nicht nur die »Autofahrernation Deutschland« sondern auch die Zunft der Archäologen und Archäologinnen und ihrer Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Schließlich werden im Vorfeld solcher gigantischen Baumaßnahmen auch umfangreiche archäologische Untersuchungen fällig.

Seit Jahresbeginn finden auf einem Streckenabschnitt der künftigen Autobahn 38 bei Eisleben Ausgrabungen statt; dabei sind insgesamt sechs Grabungsteams auf den einzelnen Bauabschnitten im ständigen Einsatz (Abbildung 1). Mittlerweile hat dieses Projekt mit über hundert Beschäftigten die Dimensionen eines mittelständigen Unternehmens erreicht. Neben Archäologen, Grabungstechnikern, Zeichnern und Grabungsarbeitern, sind ein Fotograf, eine Restauratorin, eine Anthropologin und ein Vermessungsteam angestellt. Parallel zu den Ausgrabungen wird im Stützpunkt in Röblingen am See das eingehende Fundmaterial gereinigt und inventarisiert, fragile Fundstücke werden sofort konserviert. Gleichzeitig wird das menschliche Knochenmaterial aus den Gräbern hinsichtlich Geschlecht, Alter und eventuellen Krankheiten der Bestatteten untersucht. Die umfangreichen Dokumentationen und Informationen, die täglich von den Ausgrabungen eintreffen, werden hier verwaltet und in Datenbanken gespeist und nicht zuletzt die Grabungspläne fortlaufend aktualisiert

Dieser Aufwand hat sich gelohnt, denn bisher konnten über hundert Bestattungen eines Gräberfeldes der mittleren bis späten Bronzezeit ausgegraben werden, dazu kommen einzelne Gräber der späten Jungsteinzeit und der frühen Bronzezeit, außerdem eine Siedlung aus dem Übergang von der späten Bronze- zur frühen Eisenzeit. In nüchternen Zahlen ausgedrückt sind das fast 3000 archäologische Befunde und circa 40 000 geborgene Funde.

Ende Juni 2004 wurde mit den archäologischen Untersuchungen auf der künftigen Autobahnanbindung der Ortschaft Esperstedt begonnen. Hellhörig wurde der Grabungsleiter am 7. Juli, als aus Richtung des Baggers, welcher den Mutterboden abtrug, ein lautes Knirschen zu vernehmen war. Aber Baggerfahrer Ulli ist mit den sonderbaren Befindlichkeiten von Archäologen und Archäologinnen vertraut und hielt augenblicklich inne. Zwei Grabungsarbeiter sprangen herbei und legten mit Schaufeln zwei größere Steinplatten frei. Die größte der beiden Muschelkalktafeln hatte Ausmaße von 1,62 Meter mal 0,78 Meter. Bereits in diesem Stadium war relativ sicher, dass hier die Decksteine eines Grabes, nämlich einer sogenannten Steinkiste, zutage getreten waren, und eine erste Datierung in die mittlere bis späte Jungsteinzeit gewagt werden konnte (Abbildung 2).

Ein besonderer Befund lag also vor und man wollte die Öffentlichkeit an den weiteren Untersuchungen der Steinkiste teilhaben lassen. Daher sollte das Grab auch erst bis zum Tag des offenen Denkmals vollständig freigelegt werden. Bis dahin gab es auf dem Grabungsfeld genügend zu tun: Über 30 bronzezeitliche Gräber und weitere Befunde mussten schließlich ausgegraben und dokumentiert werden. Leider waren die meisten Bestattungen bereits antik beraubt worden. Aber einige Gräber hatten die Grabräuber offensichtlich übersehen, sodass die Ausgräber außergewöhnliche Grabbeigaben bergen konnten (Abbildung 3).

Keine Spuren einer Plünderung zeigte hingegen die Steinkiste; die schweren Decksteine schienen seit Jahrtausenden nicht mehr bewegt worden zu sein. Auch zeigten sich im Umfeld des Grabes keine verräterischen Verfärbungen von ehemaligen Raubschächten. Selbst der Pflug scheiterte jahrzehntelang an den gewaltigen Steinplatten. Aber es gab auch andere Stimmen zu diesem Thema. So fragte Archäologe und Kollege Hans Szedeli den Grabungsleiter etwas spitz: »Woher weißt Du eigentlich, dass das die Decksteine der Steinkiste sind? Es könnte doch ebenso gut nur noch das Bodenpflaster sein. « Was er damit sagen wollte ist, dass von der Grabanlage und der Bestattung nur der Boden erhalten war. Auch Landesarchäologe Dr. Harald Meller hegte bei einem Besuch der Ausgrabung berechtigte Zweifel an der Unversehrtheit des Grabes. Der Grabungsleiter bedankte sich für diese »Ermutigungen« und dachte im Stillen: ›Wir werden schon sehen, wer am Ende recht behält! ‹

Am 1. September wurde mit der Freilegung der Steinkiste begonnen, diese selbst blieb aber weiterhin geschlossen (Abbildungen 4 und 5). Bereits nach wenigen Zentimetern kamen unter den Deckplatten nun auch die Wandsteine zum Vorschein – die »Szedelische Bodenpflaster-Theorie« war widerlegt! Auch war die Steinkiste vollständig geschlossen, keiner der Wandsteine fehlte. Demzufolge gab es für eine mögliche Beraubung zunächst keine Hinweise und der Grabungsleiter freute sich diebisch (Abbildung 6).

Am 7. September war es nun soweit, das Grab sollte geöffnet werden. Fotografen und Journalisten von der »Mitteldeutschen Zeitung« und der »Thüringer Allgemeinen Zeitung« waren gekommen, der Mitteldeutsche Rundfunk positionierte seine Kamera, und auch »Bild« ließ sich diese Sensation natürlich nicht entgehen (Abbildung 7). In der Kabine des Minibaggers, welcher den größten Deckstein anheben sollte, thronte Grabungstechniker Colin Frank mit versteinerter Miene und finsterer Sonnenbrille. Ruhig bedienten seine Hände die Hebel und fast unmerklich begann sich der Ausleger des Baggers zu heben. Die Seile strafften sich, aber der Deckstein bewegte sich keinen Millimeter. Stattdessen begann sich das Hinterteil des Baggers zu heben, eine schöne Blamage vor laufender Kamera! Sollte uns mit moderner Technik nicht gelingen, was vor Jahrtausenden mit Muskelkraft und simpler Anwendung des Hebelgesetzes geschafft wurde, dessen Formel man noch nicht einmal kannte? Ein zweiter Versuch wurde gestartet und endlich – der Stein bewegte sich, wurde zur Seite geschwenkt und neben dem Grab abgelegt. Die verbleibenden Decksteine konnten per Hand abgehoben werden (Abbildung 8).

Und was war zu sehen? Salopp gesagt, Dreck! Lange Gesichter bei den Vertretern von Presse und Fernsehen. Insgeheim hatte man wohl gehofft, dass es aus dem Grab glitzert und blinkt. Selbstverständlich hat sich aber die Steinkiste im Laufe der Zeit randvoll mit Sediment gefüllt, das war uns vorher schon klar (Abbildung 8).

Nun begann die eigentliche Arbeit. Schicht für Schicht wurde die Verfüllung abgetragen und schon wenige Zentimeter tiefer kamen vereinzelte Knochenfragmente und Milchzähne eines Kindes zum Vorschein – offensichtlich eine spätere Nachbestattung. Na das fängt ja schön an, dachte sich der Grabungsleiter. Weitere Schichten wurden abgebaut und es kam nichts mehr! Die Stimmung bei den Ausgräbern sackte in den Keller. Besonders schlechte Laune bekam der Grabungsleiter, was unschwer an seinem erhöhten Zigarettenkonsum zu erkennen war. Vielleicht hätten wir diesen ganzen Medienrummel sein lassen sollen, wir wären mit unserer Enttäuschung wenigstens alleine gewesen und hätten nicht noch hämische Zeitungsartikel über ein leeres Grab ertragen müssen. Am Ende des Tages endlich die Erlösung. Fast gleichzeitig stießen die Grabungsarbeiter in der Ost- und der Westecke des Grabes auf vollständige Keramikgefäße. Schnurkeramik! Damit bestätigte sich nun auch die Datierung des Grabes in das späte Neolithikum. Nachdem die Bestattung vollständig freigelegt wurde, konnten wir unseren Fund am Tag des offenen Denkmals präsentieren (Abbildungen 9 und 10).

Projekt-Anthropolgin Silvia Hennig erschien auf der Fläche und nahm eine in-situ-Ansprache des Skelettes vor. Ergebnis: Ein Mann zwischen 30 und 40 Jahren. Das stimmte mit dem archäologischen Befund überein. Denn schließlich war der Bestattete in rechtsseitiger Hocklage niedergelegt worden, schnurkeramische Frauen wurden auf der linken Seite bestattet. Die Südwest-Nordost-Ausrichtung des Toten entspricht auch den »Normen« der Schnurkeramik (Abbildung 10).

Leider war an dem fragmentarischen Schädel nicht mehr zu entscheiden, ob das Individuum eher langschädelig oder breitschädelig gewesen ist. Diese Frage spielte früher nämlich eine wichtige Rolle bei der Erforschung der Schnurkeramiker. Ursprünglich hielt man diese für wilde Hirtennomaden, die aus den östlichen Steppengebieten kamen und in Mitteleuropa einfielen. Charakteristikum dieses Volkes waren angeblich ihre besonders langen Schädel. Spätere Untersuchungen zeigten aber, dass diese »Indoeuropäer« doch nicht so eindeutig zu bestimmen waren und sich unter ihnen auch zahlreiche Vertreter mit breiteren Schädelformen fanden. Heute geht man eher davon aus, dass sich die Schnurkeramiker um 2700 vor Christus aus hiesigen Bevölkerungsgruppen der mittleren Jungsteinzeit entwickelten. Siedlungsspuren hinterließen sie kaum, dafür aber zahlreiche Gräber. Aus Mitteldeutschland sind bisher über 1000 Bestattungen bekannt geworden, eine Konzentration schnurkeramischer Nekropolen findet sich im Mansfelder Land. Daher spielt diese Region, in der auch unsere Steinkiste steht, seit langem eine zentrale Rolle bei der Erforschung der Schnurkeramik.

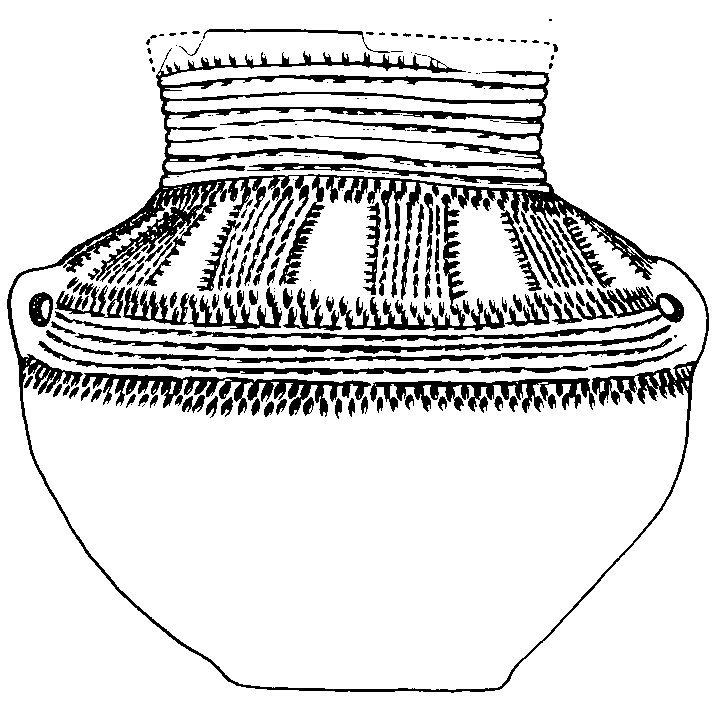

Warum man sie Schnurkeramiker nennt, versteht man sofort, wenn man sich die Keramik aus unserem Grab anschaut. Zu Füßen des Toten lag eine zweihenkelige Amphore, neben seinem Kopf befand sich ein Becher (Abbildungen 11 und 12). Beide Gefäße sind mit Schnureindrücken ornamentiert worden – das namengebende Merkmal dieser archäologischen Kultur.

In Rahmen eines neuen Forschungsprojektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft wurden Grabkomplexe des Spätneolithikums und der Frühbronzezeit aus Mitteleuropa und Südskandinavien Radiocarbon-datiert, darunter auch 41 Gräber aus dem Mittelelbe-Saale-Gebiet. Über diese neuen Daten und Vergleichsfunde lässt sich nun auch unser Grab genauer datieren. Wenig hilft da zunächst die Amphore, diese treten seit 2600 vor Christus in allen Zeitphasen der Schnurkeramik auf – »typologische Durchläufer« werden diese Objekte in der Archäologie genannt. Trotzdem können die Einwohner und Einwohnerinnen der nahe gelegenen Gemeinde Schraplau stolz auf diese sogenannte Strichbündelamphore sein (Abbildung 13). Denn schließlich wird eine Variante dieser Gefäßform in der internationalen Forschung als »Amphore vom Schraplauer Typ« bezeichnet. Mittels des Schnurbechers mit umlaufendem Winkelband kann unser Grab in den Zeitraum von 2460 bis 2300 vor Christus datiert werden.

Mit den beiden Tongefäßen und einer Flintklinge (Abbildung 14), die sich im Hüftbereich befand, verfügte unser Mann über die »klassische Grundausstattung« eines schnurkeramischen Grabes. Leider fehlte ihm die Streitaxt, die eigentlich auch zu einem ordentlichen Krieger gehört hätte.

Aber das Grab gab noch weitere Rätsel auf: Am Schädel zeigte sich eine grüne Verfärbung, die auf Kupferoxid zurückzuführen ist. Jeder kennt diesen »Grünspan«, der sich als Oxidationsprodukt auf Bronze- und Kupfergegenständen bildet. Demzufolge trug der Tote einen Kopfschmuck aus einem dieser Materialien, der aber nicht mehr vorhanden war. Hatte der Landesarchäologe also doch Recht, als er vermutete, dass das Grab beraubt sei? Wenn ja, dann haben die Grabräuber peinlichst genau darauf geachtet, die Spuren ihres Sakrilegs zu verwischen. Möglicherweise sind aber auch die empfindlichen Kupfergegenstände vollständig vergangen. Selbst die massiven Bronzen aus den jüngeren Gräbern des Fundplatzes sind in einem äußerst schlechten Erhaltungszustand – übrigens ein Ergebnis jahrzehntelanger Nitratdüngung.

Nachdem die Bestattung dokumentiert und geborgen war, wurde nun auch die Steinkiste bis auf die Basis freigelegt (Abbildungen 15 und 16).

Dabei zeigten sich weitere interessante architektonische Details. So wurden beispielsweise die Fugen der der Süd- und der Westecke mit einem »Mörtel« verschmiert. Dieser bestand aus Ton, dem grob gemahlener Kalk beigemischt wurde (Abbildung 17).

Schließlich wurde auch die Steinkiste von den Archäologen abgebaut und verpackt. Dabei zeigte es sich, dass auch Steine empfindlich sein können. Wie Meißener Porzellan musste die nordwestliche Wandplatte behandelt werden. Bei einer Größe von 130 Zentimeter mal 80 Zentimeter war diese nur vier Zentimeter stark (Abbildungen 18).

Als museales Objekt kann die Steinkiste also später wieder aufgebaut werden – das Heimatmuseum Schraplau hat schon Interesse angemeldet.

Und was ist aus den Schnurkeramikern geworden? Ihre Spuren verlieren sich um 2200 vor Christus. Das bedeutet aber nicht, dass sie ausgestorben sind. Vielmehr lebten sie in der folgenden Glockenbecher- und der frühbronzezeitlichen Aunjetitzer Kultur weiter. Vielleicht fließt auch noch heute in dem einen oder anderen Mansfelder Schnurkeramisches Blut (Abbildung 19).

Text: Christian Bogen

Online-Redaktion: Anja Lochner-Rechta