Hängebecken statt Handtasche

September 2005

Die nordischen Bronzebecken gehören zu den interessantesten und schönsten Gegenständen, die vom Ende der Bronzezeit bekannt sind. Archäologen nennen sie Hängebecken, da eine Zeit lang angenommen wurde, dass diese Gefäße aufgehängt benutzt worden sind, ähnlich wie Campinggeschirr über der Feuerstelle.

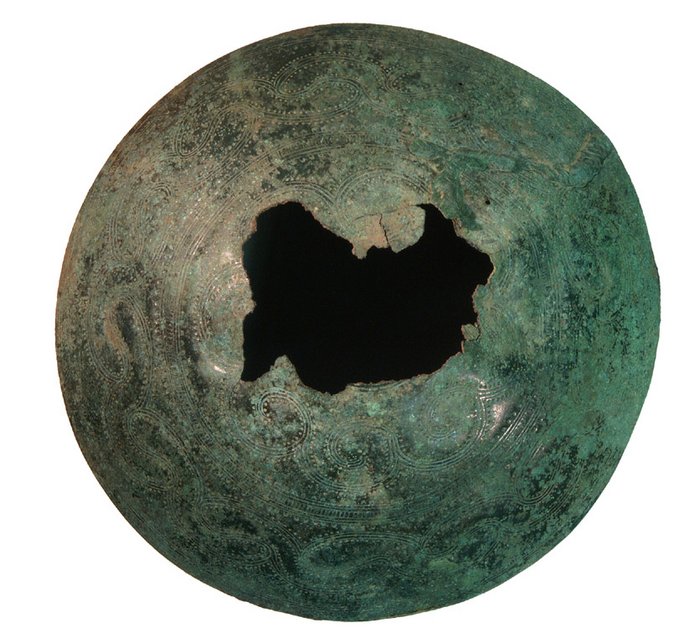

Tatsächlich wissen wir bis heute nicht, wozu die aus Bronze getriebenen Becken ursprünglich gedient haben. Die Außenwand des Bodens ist bei fast allen Stücken verziert. Verschiedene Muster wurden kunstvoll eingeritzt und eingepunzt (Abbildung 1). Manchmal sieht man an der ungleichmäßigen Abnutzung, dass diese Ornamente unterschiedlich alt sind. Im Mittelteil sind sie häufig kaum noch zu erkennen. Manchmal fehlen Teile des Bodens, herausgerissen durch den Pflug oder unsachgemäße Bergung. Oben am Rand finden sich regelmäßig zwei flache Ösen. Man könnte meinen, dass ein Stab oder Lederband dort durchgezogen worden ist, um einen Deckel zu befestigen. Tatsächlich haben sich einige Deckel aus Bronze oder Leder erhalten. Aber wohl nicht jedes Becken hatte einen Deckel, denn manchmal tragen die Ösen nicht innen, sondern außen Abnutzungsspuren. Einige Ösen sind zu klein, als dass man eine Befestigung hätte anbringen können. Manche Ösen und auch manche Becken weisen keine Gebrauchsspuren auf. Aus den älteren dänischen Baumsarggräbern kennen wir kleinere Dosen, die in Form und Verzierung den Becken ähnlich sind. Sie gehörten zur Totentracht, vielleicht trug man sie auch zu Lebzeiten am Gewand (Abbildung 2).

Aus Mecklenburg (Neu-Grebs) ist ein Bronzebecken bekannt, das Reste einer mit Blüten versetzten fetthaltigen Substanz enthielt – ein Cremetiegel zur Schönheitspflege?

Die meisten dieser Gefäße dienten am Ende ihrer Laufbahn als Behälter für Schatzfunde. Bis heute sind etwa 360 Becken bekannt geworden. Ihre Verbreitung reicht von Norwegen bis nach Frankreich und in die Schweiz, die meisten Funde stammen aus Dänemark und Südschweden. In Sachsen-Anhalt zählten wir bislang 16 solcher Bronzen oder Reste davon.

Im Januar dieses Jahres war jedoch ein bemerkenswerter Neufund im Landkreis Stendal zu verzeichnen. Im Bereich eines ausgedehnten, über lange Zeit besiedelten Geländes konnte ein Hängebecken geborgen werden, das über eine Armspirale gestülpt lag (Abbildungen 3 und 4). Eine weitere Armspirale lag nur wenig entfernt, auf gleicher Höhe wie die Gefäßmündung. In der Nähe der Metalle fanden sich weitere Spuren: Tierknochen und Keramik, die aus derselben Zeit stammen können (Abbildung 5). Die Grube, die man für den Hortfund ausgehoben hatte, zeichnete sich nur unvollständig ab. Der Befund stammt aus einem gestörten Erdbereich knapp unterhalb des Pflughorizontes. Ein Pflug war wohl auch der Urheber der Beschädigung am Boden des Beckens (Abbildungen 6 und 8).

Die Wand des Gefäßes war gerissen und ist mit ästhetisch recht zweifelhaftem Erfolg repariert worden. Vielleicht wurde das Becken im Ostseeraum hergestellt, kam dann in die Altmark und wurde hier später von einheimischen Handwerkern nur behelfsmäßig zusammengeflickt (Abbildung 7).

Der Handwerker, der das Gefäß flicken sollte, war wohl in Metallbearbeitung unerfahren. Sein Versuch, den Riss mit flüssigem Metall in einer Art ›Überfangguss‹ zu schließen, schlug nicht nur ästhetisch, sondern auch praktisch fehl. An einigen Stellen platzte das übergossene Metall wieder vom Untergrund ab. Damals wie heute galt: zu verlötende Metallteile müssen blank geputzt werden, weil das Lot sonst nicht haftet. Unser prähistorischer ›Kesselflicker‹ machte gleich noch einen Fehler, die bei einer chemischen Analyse zu Tage kam: statt zum Löten eine niedrigerschmelzende Legierung zu nehmen, verwendete er ein Material, das höher schmilzt (Becken: CuSn7/970 Grad Celsius, Lot CuSn1,5/1050 Grad Celsius).

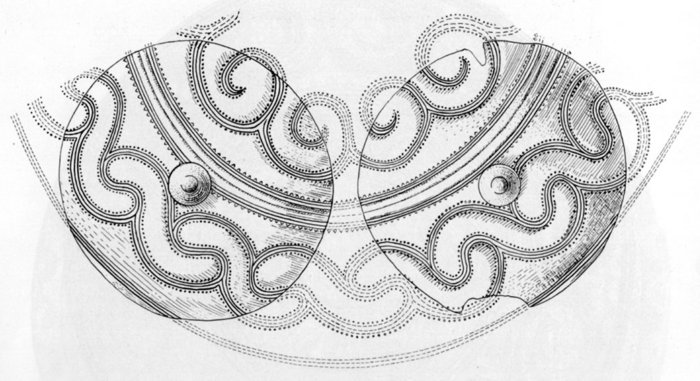

Während man sich auf der einen Seite über diesen ›Dilettantismus‹ wundert, zollen wir dem Meister, der einst das Becken hergestellt hat, unsere allergrößte Bewunderung (Abbildung 8). Es ist aus einem einzigen Stück gefertigt. Zunächst wurde es wohl als völlig flaches Becken im Wachsausschmelzverfahren gegossen, und der Bauch anschließend von Hand auf kaltem Wege ausgetrieben. Diese ausgesprochen dünnen Wandstärken von bis zu einem Millimeter in Bronze zu treiben, zeugt von herausragender Kunstfertigkeit. Ebenso die feinen Verzierungen, die mit unzähligen feinen Punzenschlägen eingetrieben sind.

Diese bestehen aus punktgesäumten Linien, ein harmonisches Muster, das sich an der Form der Bronze orientiert. Der Außenfries zeigt das beliebteste Motiv dieser Becken: ein breites, ineinandergreifendes S-Band. Der Innenfries ist in Form gleichmäßig eingerollter Spiralen verziert. Beide Dekorationen wecken die Assoziation gleichförmiger Wellen des Meeres (Abbildung 9).

Identische Muster kennen wir von den Becken aus Sachsen-Anhalt nicht. Aber zwei Schmuckplatten aus Günserode tragen dieselbe Zier (Abbildung 10). Man hat sie aus Resten eines Gefäßes hergestellt.

Auch der Neufund wird die Rätsel um die Bedeutung der Bronzebecken aus dem Norden nicht lösen. Die Ösen zeigen keine deutlichen Abnutzungsspuren, die Verzierung scheint in einem Vorgang ausgeführt, ein Gefäßinhalt ist abgesehen von der Spirale nicht identifizierbar. Der Fund bestätigt aber unser Wissen über den großen Einflussbereich der nordischen Metalltradition, der am Ende der Bronzezeit weit bis nach Mitteldeutschland reichte.

Text: Regine Maraszek

Online-Redaktion: Anja Lochner-Rechta