Siedlung, Gräberfeld, ›kirchleen‹ – Der archäologische Nachweis des alten Dorfes Köckte bei Tangermünde (Landkreis Stendal)

Oktober 2016

Im Vorfeld der vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) initiierten Hochwasserschutzmaßnahme »Bucher Deich bei Köckte« wurden im 2. Bauabschnitt von August bis Dezember 2015 archäologische Untersuchungen durchgeführt. Die Trasse für den Deichneubau befindet sich südwestlich des heutigen 50-Seelendorfes Köckte bei Tangermünde im Landkreis Stendal (Abbildung 1). Auf einer Fläche von 550 Meter Länge und bis zu 34 Meter Breite wurden über 1700 Befunde aufgedeckt, die der jüngeren Vorrömischen Eisenzeit und dem späten Mittelalter zugewiesen werden konnten.

Die eisenzeitlichen Befunde, die hier nur am Rande behandelt werden sollen, setzten sich größtenteils aus Gruben zusammen; weiterhin konnten zwei Scherbenkonzentrationen und wohl auch sechs Tierniederlegungen dieser Periode zugeordnet werden. Letztere enthielten die Skelette komplett deponierter Rinder (wahrscheinlich vier, Abbildung 2), eines Pferdes und zweier kleinerer Tiere (Hunde?). Aufgrund der Deponierung der Tiere im anatomischen Verband und in ähnlicher Ausrichtung ist ein ritueller Hintergrund der Niederlegungen in Erwägung zu ziehen. Hier sollen die spätmittelalterlichen Befunde im Fokus stehen, da es gelungen ist, neben dem alten Dorf Köckte auch den zugehörigen Friedhof zu lokalisieren.

Die Siedlungsbefunde

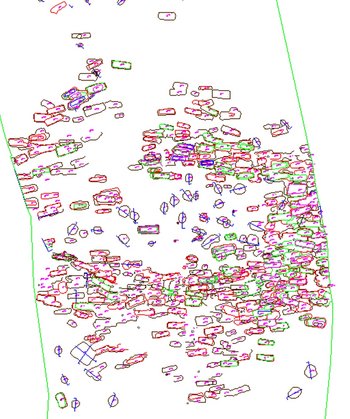

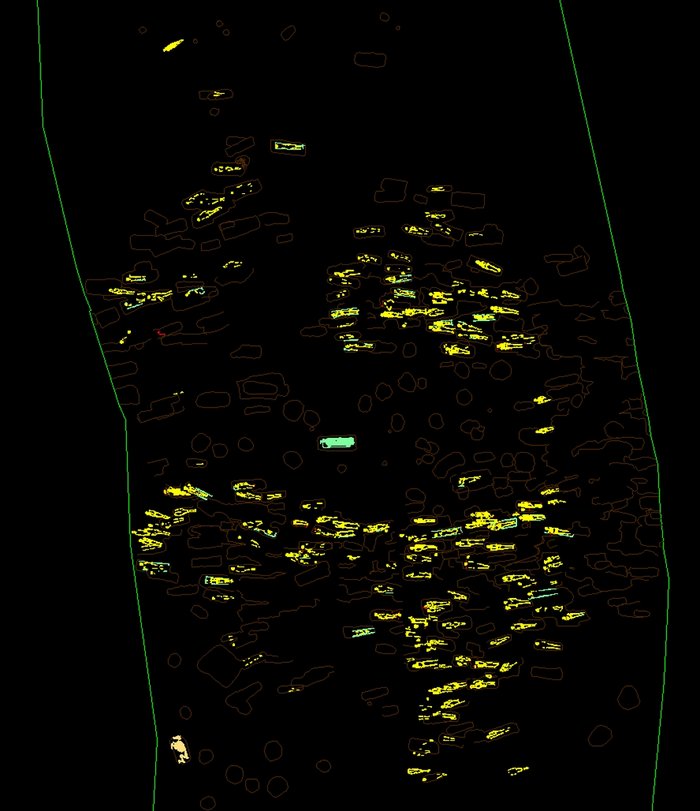

Spätmittelalterliche Siedlungsspuren konnten fast auf der gesamten Länge der Grabungsfläche beobachtet werden. Sie bestehen vor allem aus Gruben, Pfostengruben und grabenartigen Strukturen (Abbildung 3). Es konnten zwar einige Pfostenreihen identifiziert werden, die jedoch offenbar weniger Teile von Wohnbauten repräsentieren als vielmehr zu Begrenzungen beziehungsweise Einhegungen gehört haben dürften. Es ist augenfällig, dass sich die Befunde nordwestlich der Längsachse der Deichtrasse konzentrieren, während sie im Südosten deutlich ausdünnen. Somit wird ersichtlich, dass bei der Maßnahme nur der südöstliche Randbereich der Siedlung erfasst wurde, während der Hauptteil, in dem auch Überreste der Wohnbauten zu vermuten sind, nordwestlich der Grabungsgrenze gelegen haben dürfte.

Besondere Erwähnung verdient die mit mindestens 19 nachgewiesenen Exemplaren große Zahl von Brunnen, die sich fast wie an einer Perlschnur in der Nordwesthälfte der Grabungsfläche aneinander reihen. Oft finden sich zwei oder drei Brunnen in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander, bisweilen auch mehrere Holzeinbauten neben- oder übereinander gemeinsam in einer Grube. Es konnten drei verschiedene hölzerne Brunnenkonstruktionen nachgewiesen werden: Kastenbrunnen (acht), ausgehöhlte Baumstämme (neun) und in sekundärer Verwendung verbaute Fässer (zwei) (Abbildungen 4 und 5). Auf einer 2015 untersuchten, benachbart zur Deichtrasse liegenden, Bodenzwischenlagerfläche (Lage erkennbar auf Abbildung 1 im Hintergrund der hier vorgestellten Trasse) wurden ebenfalls mehrere Brunnen aufgedeckt. Die Hölzer von drei dieser Brunnen konnten mittels Dendrochronologie auf die Jahre zwischen 1380 und 1384 datiert werden und können einen Anhaltspunkt für die Zeitstellung der Brunnen auf der Deichtrasse geben, für die noch keine naturwissenschaftlichen Datierungen vorliegen.

Es konnten indirekte Hinweise auf Metallverarbeitung in Form von großen Schlackeklumpen erfasst werden, die in mehreren Fällen im oberen Teil beziehungsweise oberhalb der Brunnenverfüllungen angetroffen wurden. Möglicherweise ist auch ein direkter Nachweis in Form einer nur flach erhaltenen Grube gelungen, die mit Holzkohle, Schlacke, kleineren Eisenteilen und gebranntem Lehm verfüllt war. Um diese Grube fanden sich – etwa halbkreisförmig angeordnet – mehrere Pfostengruben. Demnach könnte hier vielleicht ein überdachter Werkplatz zur Metallverarbeitung erfasst worden sein. Dafür könnte auch die Lage südöstlich, also außerhalb der eigentlichen Siedlungsfläche, sprechen, da brandgefährliche Handwerke oft außerhalb der Kernbereiche der Siedlungen betrieben wurden.

Das Fundmaterial der Siedlung besteht erwartungsgemäß zum überwiegenden Teil aus zerscherbter Haushaltskeramik. Die zahlreichen Brunnen stellten einen erheblichen Anteil am (keramischen) Fundmaterial der Siedlung. Die Tonware setzt sich in erster Linie aus scheibengedrehter Grauware zusammen. Mehrfach wurden Reste von Kugeltöpfen geborgen (mitunter mit aus der Gefäßwandung herausgedrückten Standlappen), häufig kommen auch Krüge/Kannen, dagegen nur vereinzelt Schalen vor. Zahlreiche Gefäße weisen am Hals horizontale Riefen auf, die als Merkmal gelten, das etwa ab 1200 an Gefäßkeramik vorkommt (Lüdtke 2001, 161). Einige der Gefäße besaßen Grapenfüße und waren teilweise glasiert. Über die lokal hergestellte Irdenware hinaus deckte die Dorfbevölkerung ihren Bedarf an Keramik auch durch importierte Steinzeugkrüge mit Zylinderhals, deren Produktion an wenigen Werkstätten vor allem im 14. bis 16. Jahrhundert betrieben wurde (Roehmer 2001).

Damit liegt ein guter Anhaltspunkt zur zeitlichen Einordnung der Siedlungsreste vor. Nach vorläufiger Einschätzung lässt sich die Keramik in ihrer Gesamtheit vor allem dem 13. und 14. Jahrhundert zuweisen, genauere Untersuchungen am Fundmaterial stehen jedoch noch aus. Als Sonderform kann ein teilweise glasiertes, nur wenige Zentimeter hohes Miniaturgefäß angeführt werden (Abbildung 6). In einem der Brunnen gelang es, Reste eines hölzernen Daubengefäßes zu dokumentieren. Auch Tierknochen bilden als Speiseabfälle eine relativ häufige Fundgruppe. Mit Ausnahme von Schlacke, die in Form von größeren Klumpen in mehreren Befunden überliefert ist, sind Metallfunde rar. Bronzeobjekte kommen so gut wie gar nicht vor, nur selten identifizierbare Eisenfunde sind mitunter nachgewiesen worden.

Das Gräberfeld

Das zur Siedlung gehörige Gräberfeld wurde im Norden der Trasse angetroffen (Abbildung 7). Insgesamt konnten etwa 475 Gräber identifiziert werden. Dies stellt jedoch nur einen Näherungswert dar; die ursprüngliche Zahl dürfte aufgrund verschiedener Umstände höher gewesen sein: Zum einen waren die Grabgruben im ersten Planum oft nicht voneinander abgrenzbar, sondern stellten sich als großflächige, zusammenhängende Verfärbung dar, in der sich nur mitunter einzelne Grabgruben abzeichneten (Abbildung 8).

Zum anderen war eine Vielzahl der dicht unter der heutigen Oberfläche befindlichen Skelette zum Teil erheblich gestört, sodass mit einer gewissen Verlustquote zu rechnen ist (Abbildung 9). Laut Aussage von Anwohnern wurde der Bereich, in dem sich der Friedhof befindet, im 20. Jahrhundert unter anderem zum Spargelanbau genutzt. Es konnten mehrere linear verlaufende, moderne Spuren festgestellt werden, die von der ackerbaulichen Nutzung des Areals zeugen. Dies erklärt auch die große Zahl verlagerter Schädel, die ohne Anbindung zu weiteren Skelettteilen angetroffen wurden. Noch eine weitere Schwierigkeit bei der Bezifferung der Gräberzahl ist die teilweise schlechte beziehungsweise nicht vorhandene Knochenerhaltung in den im Einflussbereich des Grundwassers gelegenen Befunden, sodass nicht immer zweifelsfrei entschieden werden konnte, ob diese eine Bestattung enthielten.

Die Lage der Deichneubautrasse war für die Archäologie insofern ein Glücksfall, als dass sie direkt durch den zentralen Teil des mittelalterlichen Friedhofes verlief, der somit zum Großteil ergraben werden konnte. Die Bestattungen konzentrieren sich um eine später noch näher thematisierte Freifläche, in der soweit nachweisbar fast ausschließlich ältere Befunde der eisenzeitlichen Besiedlung, jedoch so gut wie keine Gräber lagen (Abbildung 10). Die Grenzen des Bestattungsplatzes im Norden und Süden wurden erfasst. Nach Westen dürfte sich die Belegung nur noch unwesentlich fortgesetzt haben, jedoch sind östlich der Grabungsgrenze weitere Grabbefunde zu erwarten. Die Fläche des Friedhofes dürfte einst etwa 50 Meter mal 50 Meter betragen haben. Die ursprüngliche Anzahl von Bestattungen kann auf 600 bis 700 geschätzt werden, aufgrund der bereits erfolgten Zerstörungen ist auch eine noch größere Zahl denkbar.

Bestattungsweise

Die Toten wurden fast ausschließlich gemäß christlichem Ritus in gestreckter Rückenlage in annähernder West-Ost-Ausrichtung mit Kopf im Westen beigesetzt. Neben der strengen Orientierung der Gräber kommen leichte Abweichungen häufig vor ([Ost]nordost bis [West]südwest beziehungsweise [West]nordwest bis [Ost]südost).

Während die Beine stets parallel zueinander liegen, variiert die Armhaltung, entweder ausgestreckt parallel zum Körper oder leicht angewinkelt, ohne dass sich ein bestimmtes Muster erkennen ließe.

Die Knochenerhaltung war sehr unterschiedlich und reichte von sehr gut und fast vollständig erhaltenen Skeletten bis zu komplett vergangenen beziehungsweise im Glücksfall noch als Leichenschatten erkennbaren sterblichen Überresten (Abbildungen 11 und 13). Dabei galt in der Regel Folgendes: je höher die Lage, desto besser die Erhaltung der Knochen. Leider sind aber ausgerechnet die in der Substanz noch gut bewahrten Skelette teilweise erheblich durch moderne Störungen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Toten wurden in abgerundet rechteckigen bis ovalen Grabgruben niedergelegt, deren Maße sich in erster Linie an der Körpergröße orientierte. Die Sohlen der im Profil kasten-, wannen- oder muldenförmigen Grabgruben lagen soweit nachvollziehbar nur 0,50 Meter bis 0,60 Meter unter Geländeoberkante, weshalb mit einem erheblichen Bodenabtrag seit dem Mittelalter, etwa durch Erosion, gerechnet werden muss.

In etwa einem Drittel der Befunde konnten Spuren hölzerner Brettersärge nachgewiesen werden, entweder in Form von Sargnägeln und/oder meist streifenförmigen, seltener flächigen Sargverfärbungen. Letztere waren an einigen Befunden nur partiell, teilweise jedoch auch durchgängig erhalten (Abbildungen 14 und 15). Die Sargverfärbungen erlauben genauere Hinweise auf die Konstruktion: Die Stärke der Bretter betrug wohl in der Regel zwischen zwei und vier Zentimeter. Einige Male konnte beobachtet werden, dass die Längsbretter der Seitenwände bis zu zehn Zentimeter über den Abschluss am Kopf- und Fußende hinausragten – dies stellte möglicherweise gleichzeitig eine Tragevorrichtung dar (Abbildung 15). Die meisten Särge erwachsener Individuen maßen in der Länge etwa 1,60 bis 2,20 Meter. Die Breiten waren insgesamt recht einheitlich und lagen zwischen 0,30 und 0,55 Meter und waren damit in der Gesamtheit deutlich schmaler als die heutige Standardbreite von etwa 0,70 Meter.

Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Bestattungen in einem Holzsarg vorgenommen wurde; lediglich einige wenige sehr schmale Grabgruben in Verbindung mit eng beieinander liegenden Extremitäten der Bestatteten könnten für eine Verwendung von Leichentüchern anstelle von Särgen sprechen. Es konnten vor Ort von der (jedoch nicht gesondert anthropologisch geschulten) Ausgräberin insgesamt etwa 66 Bestattungen als solche von subadulten Individuen angesprochen werden, die damit etwa 14 Prozent der in Gräbern erfassten Individuen ausmachen. Aufgrund der hohen Kindersterblichkeit in vorindustriellen Gesellschaften wäre ein deutlich höherer Anteil von Bestattungen Nichterwachsener zu erwarten. Als mögliche Ursachen für die Diskrepanz kommt eventuell die schlechtere Erkennbarkeit von Kindergräbern aufgrund der fragileren Knochen in Frage. Konkrete demographische Aussagen sind jedoch erst nach anthropologoscher Analyse der Knochenreste möglich.

Die Beisetzung der Toten erfolgte – der christlichen Jenseitsvorstellung folgend – ohne Beigaben im engeren Sinn. Die Tatsache, dass aus dem gesamten Gräberfeldbereich nur zwei eiserne Gürtelschnallen stammen und auch sonst keine Hinweise auf anorganische Trachtbestandbestandteile beobachtet werden konnten, spricht dafür, dass die Verstorbenen nicht in ihrer Alltagstracht beigesetzt wurden, sondern möglicherweise in einer Totentracht wie einem Totenhemd, das ohne anorganische Verschlüsse auskam.

Stratigraphie

Aufgrund der Beigabenlosigkeit der Bestattungen sind stratigraphische Beobachtungen umso wichtiger, um anhand der Abfolge der Gräber überhaupt Aussagen über eine relative Chronologie und somit zeitliche Tiefe des Bestattungsplatzes treffen zu können.

Zunächst ist auf Überschneidungen von vorgeschichtlichen Gruben durch mittelalterliche Grabgruben hinzuweisen, die in fünf Fällen eindeutig nachvollzogen werden konnten (Abbildung 16).

Sicherlich ist die Anzahl der durch den mittelalterlichen Friedhof zerstörten vorgeschichtlichen Befunde noch deutlich höher anzusetzen. Dies beleuchten auch mehrere Gruben in der bereits erwähnten weitgehend grableeren Fläche im Zentrum des Friedhofes (Abbildung 10). Des Weiteren zeigten eine Vielzahl von Gräbern untereinander Überschneidungen, wobei nicht immer eindeutig zu eruieren war, welcher Befund welchen überlagerte. Teilweise lagen die Bestattungen in bis zu vier Lagen übereinander, wobei die Gräber in den meisten Fällen ohne große Abstände unmittelbar übereinander aufgefunden wurden (Abbildungen 17 bis 19). Die Beeinträchtigung von Grabbefunden durch andere Bestattungen ging mitunter sogar so weit, dass ganze Körperpartien eines älteren Skeletts/Leichnams bei der Anlage einer neuen Grabgrube entfernt wurden (Abbildung 20). Offenbar bestanden wenig Skrupel, für die Anlage eines Grabes ältere Bestattungen teilweise oder ganz zu (zer-)stören. Dies wirft auch die Frage nach obertägigen Kennzeichnungen der Gräber auf, die wohl zumindest nicht über längere Zeit, etwa in Form von Grabsteinen, bestanden haben können. Die Überschneidungen kommen im gesamten Areal vor, sind jedoch in der Nähe der Freifläche besonders häufig, auf die im Folgenden genauer eingegangen werden soll.

Kirchenstandort und Gründergrab

In der »Freifläche« von circa 17 mal 6 bis 7 Meter, die wie die umgebenden Bestattungen in ihrer Längsachse etwa West-Ost (beziehungsweise Südsüdwest bis Nordnordost) gerichtet ist, liegen wie erwähnt zwar eisenzeitliche Siedlungsbefunde, jedoch so gut wie keine Bestattungen (Abb. 10).

Diese Tatsache lässt sich nur dahingehend deuten, dass sich an dieser Stelle zum Zeitpunkt der Nutzung des Gräberfeldes eine Kirche befunden hat, von der sich jedoch keine sicheren baulichen Reste erhalten haben. Da keine steinernen Fundamente oder Ausbruchgräben angetroffen wurden, darf von einem hölzernen Gotteshaus ausgegangen werden. Im Umfeld des Kirchenstandorts wurden einige sehr flache Pfostengruben entdeckt, zwei davon in einer Flucht in der Längsachse des vermuteten Baus. Es könnte sich demnach ein zweischiffiger Grundriss andeuten. Es wäre aber ebenso eine Schwellbalken-Konstruktion in Erwägung zu ziehen, die so gut wie keine Spuren im Boden hinterlassen hätte.

Vermutlich besaß der Kirchenbau einen rechteckigen Grundriss ohne erkennbare Einziehung einer Apsis (Saalkirche ohne erkennbaren Chor nach Ahrens 2001, 140). Die genaue Konstruktion des sakralen Gebäudes muss aufgrund der lediglich im Negativ – durch Aussparungen der Bestattungen – erfassten Form jedoch im Dunkeln bleiben. Nach Lage der umgebenen Gräber zu folgern, wäre ein Zugang zur Kirche im Westen oder im Westteil der nördlichen oder südlichen Längsseite zu erwägen, muss jedoch ebenfalls unsicher bleiben. Aufgrund der dichten Lage der Gräber im Ostteil kann lediglich ein Zugang im östlichen Teil der Kirche ausgeschlossen werden.

Die dichte Lage der Bestattungen und vermehrte Überschneidungen vor allem im direkten Umfeld um den Kirchenstandort lassen sich aus dem Bedürfnis heraus erklären, möglichst nah an der Kirche beigesetzt zu werden.

Der Nachweis hölzerner Kirchenbauten aus Sachsen-Anhalt ist äußerst spärlich. Als Belege für frühe Holzkirchen können die beiden etwa quadratischen Grundrisse auf den slawischen Gräberfeldern von Niederwünsch, Saalekreis, (Müller 2010; Müller im Druck) und Halle-Queis (Mattheußer 2003, bes. 120–121) angeführt werden. Beide Bauten ähneln sich auffallend und sind durch leicht bogenförmig verlaufende Wandgräbchen fassbar. Während der Grundriss aus Niederwünsch eine Innenfläche von etwa 10 mal 10 Meter umschließt, beträgt diese in Queis mit circa 7 mal 7 Meter etwa die Hälfte. Beide Bauten zeigen durch ihre Nähe zu den umliegenden Gräbern einen eindeutigen Bezug zum Gräberfeld, der in Queis durch die Orientierung der Bestattungen am Grundriss noch stärker hervortritt als in Niederwünsch. Das Gräberfeld von Halle-Queis wird in das 9.bis 11. Jahrhundert datiert, die Funde aus den Gräbern von Niederwünsch sprechen für eine Belegung im 11. und 12. Jahrhundert

Der Beleg von Holzkirchen ist auf archäologischem Weg in der Regel schwer zu erbringen, zum einen wegen der generell schwierigen Überlieferungsbedingungen von Holzbauten, zum anderen sind sie oft am gleichen Platz errichtet worden wie steinerne Nachfolgebauten und daher bei Ausgrabungen nicht immer gut erkennbar. Ohnehin schwierig zu identifizieren sind Holzbauten ohne feste Verbindung mit dem Untergrund, etwa auf Schwellbalken (Ahrens 2001, 54–55). In den meisten mitteleuropäischen Gebieten setzte ab dem 11. Jahrhundert der Steinkirchenbau ein, im Teilen Mitteldeutschlands um die Mittedes 12. Jahrhunderts (Ahrens 2001, 157; Höhne 2015, 76–80; 148), jedoch gibt es – gerade aus den Gebieten der deutschen Ostsiedlung – auch spätere Belege für Holzkirchen (Ahrens 2001, 157 ff.). Generell ist davon auszugehen, dass die erste Kirche eines Dorfes aus Holz errichtet worden ist, man diese dann aber in der Regel bald durch einen Steinbau – oft an gleicher Stelle – ersetzte. Warum man sich in Köckte offenbar mit einer Holzkirche »begnügte«, kann nicht geklärt werden. Laut schriftlichen Quellen (siehe unten)bestand die mittelalterliche Siedlung Köckte über mehrere Generationen, jedoch hielt man hier offenbar während des gesamten Bestehens der Siedlung an der Holzarchitektur fest.

Wie bereits dargelegt, wurden im Bereich des Kirchenstandorts fast ausschließlich ältere Siedlungsgruben angetroffen. Lediglich ein Grab (Befund 427, Abbildung 10, Befund mit größerer grüner Fläche), das darüber hinaus hinsichtlich seiner beachtlichen Größe von circa 2,45 mal 0,80 bis 1,00 Meter und seiner besonders tiefen Lage von den übrigen Bestattungen abwich, fand sich »allein auf weiter Flur« mittig (bezogen auf die Längsachse) im Westteil der Freifläche. Dies spricht eindeutig dafür, dass diese Bestattung im Innern des Kirchenbaus angelegt wurde und damit als besondere Grablege interpretiert werden darf. Die tiefe Einbringung der Bestattung begünstigte die exzeptionelle Bewahrung des Holzsarges, von dem sich – soweit erkennbar – fast der gesamte, aus mehreren Brettern bestehende, Deckel sowie die Seitenbretter erhalten haben (Abbildung 21). Die selten gute Holzerhaltung und die mutmaßliche Lage innerhalb des Kirchenbaus bedingten die Entscheidung, den Befund im Block zu bergen und zur Untersuchung unter Laborbedingungen ins Depot nach Halle zu transportieren (Abbildung 22). Auch wenn aufgrund der ausstehenden Ausgrabung der Bestattung noch keine weiterführenden Aussagen über Grabbau und -ausstattung getroffen werden können, steht zu vermuten, dass die bestattete Person aufgrund des Privilegs, innerhalb der Kirche begraben worden zu sein, zu Lebzeiten eine besondere Stellung innerhalb der Gesellschaft und/oder Kirchengemeinde innehatte. Hier wird die These vertreten, dass es sich bei dem Individuum aus Befund 427 um den Stifter der Kirche handelte und somit ein sogenanntes Gründergrab vorliegt. Die Gründung von Eigenkirchen durch Laien – meist Adlige – auf dem eigenen Besitz war im Mittelalter keine Seltenheit. Der Kirchenstifter besaß dann die volle Verfügungsgewalt hinsichtlich vermögensrechtlicher, aber auch geistlicher Belange (Borgolte 1985, 28; Schäferdiek 1986). Dem Stifter wurde gleichsam als »Gegenleistung« für seine Stiftung und finanzielle Unterstützung häufig das Privileg zuteil, an exponierter Stelle bei oder in der Kirche beigesetzt zu werden, wovon man sich Vorteile für das eigene Seelenheil versprach. Außerdem wurde in der Regel eine besondere Totensorge, etwa in Form von Gebeten, für den Stifter getroffen, und sein Ansehen wurde besonders gepflegt. Sehr geläufig war die Gründung von Eigenkirchen im frühen Mittelalter, wurde jedoch auch in späterer Zeit noch praktiziert, wobei ab dem 12. Jahrhundert das Eigenkirchenrecht in ein Patronatsrecht abgeändert wurde, das das Recht der Investitur der Geistlichen einschränkte. Genauere Hinweise auf die in prominenter Lage bestattete Person sind erst nach Analyse des Grabes und gegebenenfalls anthropologischer Untersuchung der Knochenreste möglich.

Schriftliche Überlieferung und archäologischer Befund

Das mittelalterliche Dorf Köckte wird in verschiedenen Schriftquellen als kokede, kokde oder kockteüberliefert (siehe für diesen Abschnitt Zahn 1909, 111–113). Die erste urkundliche Nennung erfolgte 1345. In diesem Jahr belehnte Markgraf Ludwig der Bayer Heinrich de kokedemit dem gleichnamigen Dorf. Besonders aufschlussreich hinsichtlich der Größe der Siedlung und der jährlich zu leistenden Abgaben ist das Landbuch Kaiser Karls IV., das auf das Jahr 1375 datiert wird. Das Landbuch gilt als eine der wichtigsten Quellen für die Siedlungsgeschichte der Mark Brandenburg im Spätmittelalter. Dort werden u. a. alle abgabepflichtigen Dörfer aufgeführt, so auch Köckte, das 1375 ein Dorf von 24 zinspflichtigen Hufen war. Die jährlichen Abgaben beliefen sich pro Hufe auf 10 Scheffel Roggen und 3 Schillinge Brandenburgische Denare als Zins und pro Hufe 20 Denare als Bede – eine vom Landesherrn erhobene Steuer. Zusätzlich musste das gesamte Dorf je 7 Scheffel Roggen und Hafer entrichten.

Es wird im Landbuch jedoch vermerkt, dass zum Zeitpunkt der Niederschrift von den 24 Hufen bereits 12 ½ wüst waren (»de premissis XXIIII mansis sunt XIII mansi derserti […]«: Fidicin 1856, 250). Bedauerlicherweise ist es aufgrund der zahlreichen regional unterschiedlichen Flächenmaße im Mittelalter kaum möglich, Rückschlüsse auf die Größe des Dorfes ziehen. Eine Hufe war ursprünglich die Fläche, die eine Familie landwirtschaftlich bewirtschaften konnte und entwickelte sich erst später zum reinen, regional variierenden, Flächenmaß.

Nach dem ersten Erscheinen in den Quellen hat Köckte jedoch nur noch für etwa hundert Jahre bestanden. In dieser Zeit wird der Ort mehrfach in Urkunden erwähnt, letztmalig im Jahr 1441, als Kurfürst Friedrich II. die Adelsfamilie von kockdemit demdorff zu kokdebelehnt. Schon kurz danach muss das Dorf wüst gefallen sein, da es in einem Lehnregister aus dem Jahr 1472 lediglich noch als Feldmark überliefert ist. Interessanterweise bestätigt diese Schriftquelle das Vorhandensein einer kleinen Kirche des ehemaligen Dorfes, da die Herren von Kockte zu dieser Zeit »dy veltmarck zcu kockte mit den kirchleen«als Lehen besaßen. Die Existenz der archäologisch erfassten Kirche wird demnach durch die genannte Quelle noch einmal untermauert. Der Name Köckte wurde für die Feldmark beibehalten und später auf ein Rittergut übertragen, so dass der heute bestehende Ort weiterhin den Namen der alten Siedlung trägt. Zahn führt an, dass die Lage des verlassenen Dorfes unklar sei, vermutet dieses aber auf dem Flurstück »alte Breite« südlich des Rittergutes (Zahn 1909, 113). Die Deichtrasse verläuft tatsächlich durch die genannte Flur, so dass es als gesichert gelten kann, dass es sich tatsächlich um Teile des alten Dorfes Köckte samt Friedhof und zugehöriger Kirche handelt, die bei den Ausgrabungen archäologisch erfasst wurden. Auch wenn genauere typochronologische Untersuchungen der Funde und naturwissenschaftliche Datierungen der Brunnenhölzer noch ausstehen, legt die vorläufige Einordnung der Keramik nahe, dass die Siedlung Köckte schon im 13. Jahrhundert, also deutlich vor der erstmaligen Nennung im Jahr 1345 bestanden hat. Offenbar wurde die Siedlung schrittweise aufgelassen, da wie erwähnt bereits 1375 die Hälfte der Dorffläche wüst gefallen war. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts wurde die Siedlung dann – aus welchen Gründen auch immer – komplett aufgegeben. Die schriftlichen Quellen und die archäologischen Ergebnisse der Ausgrabung lassen sich also gut in Einklang bringen bzw. ergänzen einander. Sie können – weitere geplante/laufende Forschungen wie anthropologische Untersuchungen des Knochenmaterials oder dendrochronologische Analysen vorausgesetzt – wertvolle Rückschlüsse auf die Lebensumstände und die demographische Zusammensetzung der Dorfbevölkerung geben und erlauben durch den archäologischen Nachweis von Siedlung, Kirche und Gräberfeld einen seltenen Einblick in die spätmittelalterliche Lebenswelt in der Altmark.

Ich möchte meinen Kollegen Dr. Götz Alper und Torsten Schunke M.A. für die Begutachtung der Keramik sowie wertvolle fachliche Hinweise danken.

Text: Dorothee Menke

Online-Redaktion: Maria Albrecht, Anja Lochner-Rechta

Literatur

C. Ahrens, die frühen Holzkrichen Europas. Schriften des Archäologischen Landesmuseums 7 (Stuttgart 2001).

M. Borgolte, Stiftergrab und Eigenkirche. Ein Begriffspaar der Mittelalterarchäologie in historischer Kritik. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 13, 1985, 27–38.

E. Fidicin (Hrsg.), Kaiser Karl's IV. Landbuch der Mark Brandenburg nach den handschriftlichen Quellen (Berlin 1856), bes. 250. <http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10000810-6> (23.06.2021)

D. Höhne, Die romanischen Kirchen des Saalkreises. Eine baugeschichtliche Untersuchung. Beiträge zur Denkmalkunde 10 (Halle [Saale] 2015).

H. Lüdtke, Grauware des 12. bis 15. Jahrhunderts. In: H. Lüdtke/K. Schietzel (Hrsg.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa. Band 1 (Neumünster 2001) 83–173.

E. Mattheußer, Das slawische Gräberfeld am Reidebach. In: H. Meller (Hrsg.), Ein weites Feld. Ausgrabungen im Gewerbegebiet Halle/Queis. Archäologie in Sachsen-Anhalt Sonderbd. 1 (Halle [Saale] 2003) 119–128.

E. Müller, Von der Unterwelt ins Himmelreich. Fund des Monats Dezember 2010.

E. Müller,Das spätslawische Gräberfeld von Niederwünsch, Saalekreis. In: H. Meller/M. Becker (Hrsg.), Neue Gleise auf alten Wegen II, Jüdendorf bis Gröbers. Sonderband Arch. Sachsen-Anhalt (Halle [Saale] 2016), 437-461.

M. Roehmer, Steinzeug. In: H. Lüdtke/K. Schietzel (Hrsg.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa. Band 1 (Neumünster 2001) 465–538.

K. Schäferdiek, Eigenkirchen. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 6 (Berlin 1986) 559–561.

W. Zahn, Die Wüstungen der Altmark. Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete 43 (Halle [Saale] 1909).