Archäologisch-historischer Wanderweg Marienborn. Von der heiligen Quelle zum Quellheiligtum

März 2018

Unser Fund des Monats widmet sich in dieser Ausgabe zur Abwechslung einmal nicht einem bestimmten Objekt aus dem reichen Schatz der vorgeschichtlichen Funde des Landes Sachsen-Anhalt. Stattdessen stellen wir den archäologisch-historischen Wanderweg Marienborn vor, der im Bereich des gleichnamigen Ortsteils von Sommersdorf im Landkreis Börde ganzjährig zu Fundorten und Stätten aus allen Zeiten unserer Landesgeschichte führt. Unweit des Wanderweges bietet sich zudem die Gelegenheit, die Gedenkstätte »Deutsche Teilung« am früheren innerdeutschen Grenzübergang Helmstedt/Marienborn zu besuchen.

Der Wanderweg beginnt im historischen Ortskern des Wallfahrtsortes Marienborn. An dem Felsenkeller, der Räuberhöhle, vorbei führt er durch den Marienborner Forst zu Grabhügeln und Großsteingräbern. Pingen zeugen von vergangenem Steinkohlenbergbau, am Sühnekreuz lädt eine Bank zum Rasten ein. Der höchste Punkt der Wanderung befindet sich auf dem Rodenberg. Bergab führt der Weg ins Tal der Wirpke und zum heiligen Hain um den Bullerspring. Hier besteht die Möglichkeit zum Rasten und sich an der Wirpkequelle zu erfrischen. Von dort geht es zurück zur heiligen Quelle in der Marienkapelle (Abbildung 1).

1. Station: der historische Ortskern von Marienborn

Im Wallfahrtsort Marienborn finden wir ein historisches Bauensemble mit Kloster, Kirche, Schloss, Pfarrhaus, Brauerei, Orangerie und der Marienkapelle vor (Abbildung 2). Das für die Wallfahrer zu Beginn des 13. Jahrhunderts erbaute Hospiz kann wohl als Vorgänger des Nonnenklosters der Augustinerinnen, dessen Ersterwähnung 1253 erfolgte, gelten, das im Zuge der Reformation in ein adliges Damenstift umgewandelt und 1810 aufgehoben wurde. Die aus dem 13. Jahrhundert stammende Klosterkirche wurde vielfach umgebaut und verändert. Aus der ersten Bauphase stammt das spätromanische Portal in der Südwand des Turmes. 1885 erfolgte eine grundlegende Umgestaltung unter anderem mit dem Neubau der Westapsis. Die beiden Flügelaltäre aus dem 15. Jahrhundert im Innern sind eine besondere Kostbarkeit. Aus der Klosterzeit stammen auch die Epitaphe und Grabplatten im spätgotischen, einst vierflügeligen Kreuzgang an der Nordseite der Kirche.

Der noch vorhandene Westflügel der Klosteranlage mit den ehemaligen Nonnenzellen entstand im spätgotischen Baustil in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit einem barocken Obergeschoss.

Von der neuen Abtei, Schloss genannt, existiert nur noch der 1865 erbaute Westflügel; der 1666 erbaute Südflügel wurde 1935 abgerissen. Die bis ins 20. Jahrhundert betriebene Brauerei gehört zu den ältesten Gebäuden der Klosteranlage. Das Pfarrhaus, ein zweigeschossiger Fachwerkbau, entstand 1784, ein weiteres ortsprägendes Gebäude, das Schulhaus, 1824. Die Orangerie im Stil eines dorischen Tempels zwischen zwei Glashäusern wurde 1857 erbaut (Abbildung 3).

2. Station: Marienkapelle

Nach einer Legende hatte ein Hirte namens Conrad an der Quelle im »Mordthal«, dem heutigen Marienborn, eine Marienvision. Über der wundertätigen Quelle wurde nach 1191 eine Brunnenkapelle errichtet – Ziel von Pilgern und Kranken, die sich vom heiligen Quell Hilfe erhofften. In den Jahren 1400 und 1836 wurde diese Kapelle von Grund auf erneuert. Nach 1990 wurde die Kapelle rekonstruiert und ist nun wieder das Ziel von Wallfahrern (Abbildungen 4 und 5).

3. Station: Räuberhöhle und Fundort des Schälchensteines

1827 wurde in Marienborn ein 60 Morgen (15 Hektar) umfassender Gutspark angelegt. Dazu gehörten unter anderem ein Waldhaus (»Schweizerhaus«), eine riesige Eiche mit Wendeltreppe und Aussichtsplattform, zwei Teiche mit Fontäne und Brücke sowie ein Wasserfall. Unter den verbauten Steinen des Wasserfalls, der noch sichtbar ist, befinden sich etliche Knollenquarzite, die von abgeräumten Großsteingräbern stammen könnten. Selbst eine Grabplatte des Klosters wurde im Wasserfall verbaut. Der Felsenkeller, Räuberhöhle genannt, wurde ebenfalls in die Gestaltung des Gutsparks einbezogen: am Eingang stand ein Gartenhaus, am Rande lagen mehrere Steinblöcke, darunter auch ein Schälchenstein, der wohl im Zuge der Parkgestaltung hierher umgelagert wurde.

Schriftliche Überlieferungen über die Entstehung und Nutzung des Felsenkellers fehlen. Bei der Senke mit der unregelmäßig bearbeiteten Felswand handelt es sich um einen mittelalterlichen/frühneuzeitlichen Steinbruch; der hier gebrochene Sandstein wurde vermutlich auch zum Bau des Klosters verwendet (Abbildung 6).

Nach der Stilllegung wurde wohl zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf der Sohle in den anstehenden Sandstein ein Gang mit einem etwa 20 Quadratmeter großen und 2,75 Meter hohen gewölbten Raum geschlagen, der vermutlich als Eiskeller diente (schräger Fußboden mit Tropfabsatz und rillenförmige Bearbeitungsspuren an den Wänden zur Ableitung des Schwitzwassers; Abbildung 7). Nachgrabungen im Jahr 1934 vor der Höhle erbrachten keinerlei archäologische Funde oder Befunde.

Der Erzählung nach soll hier Räuberhauptmann Rose, alias Carl Wallmann (geboren 1816, gestorben vermutlich als Auswandererin den Vereinigten Staaten), zwischen seinen von der armen Bevölkerung bewunderten Raubzügen des Öfteren mit seiner Geliebten genächtigt haben. Getreu seinem Motto »Den Reichen nehm ich's, den Armen geb ich's« wurde er seinerzeit zum Volkshelden und Namensgeber für den Felsenkeller (Abbildung 8).

Der Marienborner Näpfchenstein

In der Regel handelt es sich bei Näpfchen- oder Schälchensteine um mehr oder weniger große natürliche Findlinge, auf deren Oberfläche Menschen mit unterschiedlichen Werkzeugen meist muldenförmige Eintiefungen anbrachten. Entstehung, Nutzungszeitraum und Zweck sind schwer zu bestimmen. Gelegentlich finden sich Näpfchen auf den Deckplatten jungsteinzeitlicher Megalithgräber; meistens sind sie wohl während der Bronzezeit entstanden. Die Deutungen reichen von Totenkult, Opferhandlungen und Fruchtbarkeitsriten über Darstellung von Sternbildern bis hin zu Feuerbohrstellen. Der Marienborner Schälchenstein aus Knollenquarzit (Größe circa 120 mal 60 mal 50 Zentimeter) wurde am Rande der Steinbruchsenke unmittelbar vor der Räuberhöhle gefunden. Auf der flachen Seite des Steins befinden sich zahlreiche runde Vertiefungen. Mehrere dieser Schälchen sind von kreisförmigen Rinnen umgeben, sodass eine »gewisse Bildwirkung« entsteht (Abbildung 9). Der Stein, der sich heute im Depot des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie in Halle (Saale) befindet, zeigt Spuren wiederholter Bearbeitung – er war somit über einen längeren Zeitraum in Gebrauch.Im Jahre 2014 legten ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger und engagierte Bürger die fast verschüttete Räuberhöhle wieder frei.

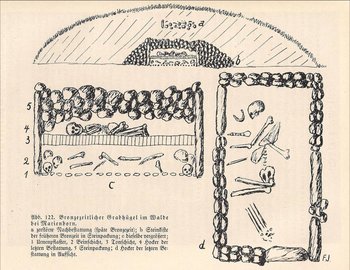

4. Station: Steinkiste und Großsteingrab

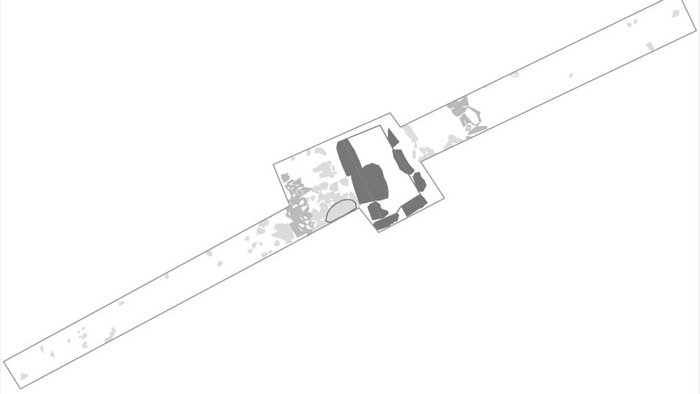

Im Jahr 1928 grub Carl Engel vom Museum Magdeburg diesen Grabhügel (Marienborn, Fundplatz 10) aus und entdeckte darin eine aus großen Sandsteinplatten und Trockenmauerwerk bestehende Grabkammer (Innenmaße: 2,2 mal 1,2 Meter) (Abbildung 10). Die Kammer war damals noch ungestört. Laut Carl Engel befand sich darin ein Scherbenpflaster, auf dem ein circa 40 Zentimeter mächtiges Paket aus menschlichen Knochen lag; offensichtlich waren hier in der Zeit zwischen 3500 und 2000 vor Christuszahlreiche Tote über einen längeren Zeitraum bestattet worden, wobei wie in einer Gruft die Knochen immer wieder beiseite geräumt und die Schädel sorgfältig in die Ecken gelegt wurden. Eine Lehmschicht deckte diese Knochenschicht ab, auf der wiederum eine einzelne, vermutlich spätneolithische, Bestattung in Hockstellung lag (um 2800 vor Christus). Den oberen Teil der Steinkiste füllte und überdeckte eine Steinpackung. Weitere Bestattungen von Urnengräbern in der Hügelaufschüttung datieren in die Spätbronzezeit (circa 1300 vor Christus). Seit 2014 finden hier erneut Ausgrabungen statt. Einerseits, um den Aufbau des Hügels und der Grabkammer zu klären –andererseits, um die verkippten Steinplatten wieder aufzurichten und die Anlage gefahrlos zugänglich zu machen. Erste Ergebnisse zeigen einen zweiphasigen Aufbau des Hügels, der mit den beiden neolithischen Bestattungsphasen in Zusammenhang gebracht werden kann (Abbildungen 11 bis 17).

Ungefähr 50 Meter südlich der Steinkiste befindet sich ein weiteres, jedoch stark gestörtes Großsteingrab (Marienborn, Fundplatz 6). Zu erkennen ist ein Hügel mit drei großen Steinen (knolliger Braunkohlequarzit und roter Granit), bei diesen handelt es sich wohl um die Decksteine einer Grabkammer (Abbildung 18).

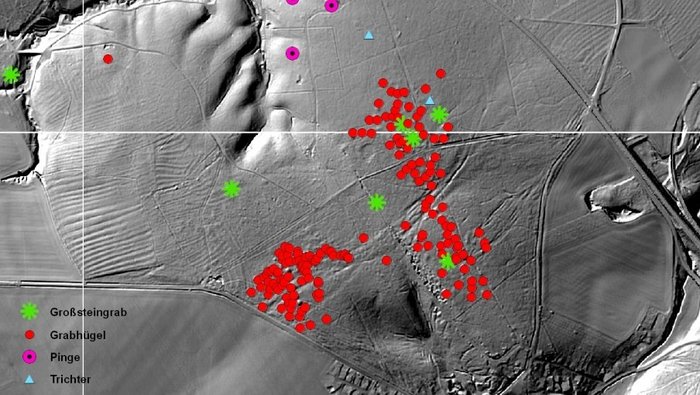

5. Station: Grabhügelfeld

Im unmittelbarer Umgebung des Steinkistengrabes ist eine Vielzahl von Grabhügeln zu erkennen (Abbildungen 19 und 20). In einer aktuellen Bestandsaufnahme wurde im Bischofswald eine beeindruckende Konzentration von über 160 Grabhügeln und acht mehr oder weniger gut erhaltenen Großsteingräbern (circa 3600 bis 3000 vor Christus) erfasst. Bei unsachgemäßen Grabungen seit Mitte des 19. Jahrhunderts und durch Raubgräber wurden bereits über 40 Prozent der Anlagen ohne Dokumentation teilweise ausgegraben (»getrichtert«) oder völlig zerstört. Der größte Teil der Hügelgräber datiert wohl in die mittlere und späte Bronzezeit (ungefähr 1500 bis 1000 vor Christus). Einige dieser Hügel wurden über mehrere Jahrtausende wiederholt als Bestattungsplatz genutzt. Es ist nicht auszuschließen, dass einige Hügel weitere jungsteinzeitliche Großsteingräber überdecken oder einige der Grabhügel für spätneolithische Einzelbestattungen (um 2800 bis 2200 vor Christus) angelegt wurden.

6. Station: Neuzeitliche Pingen (Steinkohlenbergbau)

Am Ostrand des Teufelsgrundes wurde bis 1825 Steinkohle abgebaut. Der Bergbau bei Marienborn hatte vier Flöze, davon zwei bauwürdige in sechs bis 36 Meter Tiefe mit Mächtigkeiten von fünf bis 40 Zentimeter. Wegen ihres hohen Schiefergehaltes und des nur nesterweisen Auftretens der Kohle kam der Abbau zum Erliegen. Drei Pingen am Ostrand des Teufelsgrundes sind auch heute noch gut sichtbar (Abbildung 21).

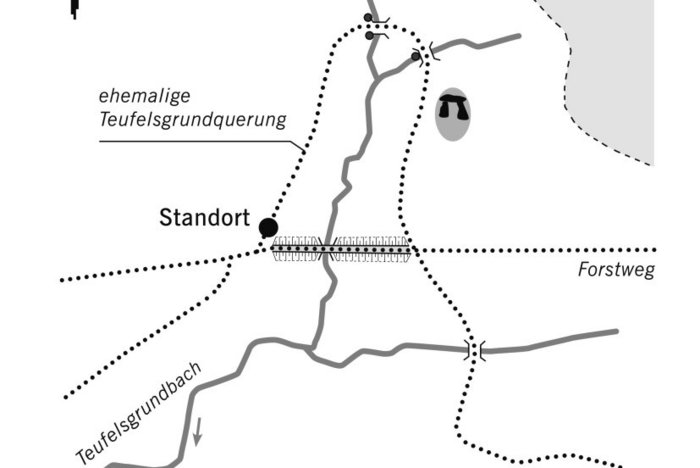

7. Station: Teufelsgrund mit zerstörtem Großsteingrab

Am westlichen Hang eines tiefen Taleinschnittes, dem Teufelsgrund, befand sich bis Ende des 19. Jahrhunderts ein von einem Steinkreis umfasstes Großsteingrab (Abbildung 22). Beim Bau eines Weges über den Teufelsgrund wurden sämtliche Steine entfernt und für den Bau von zwei Brücken verwendet (Abbildung 23). Nach der Beschreibung des Kantors Otto Zeiseweis, der die Zerstörung begleitete und beschrieb, besaß die Anlage eine Umfassung aus großen Steinen mit einem Umfang von 90 Metern. Innerhalb der Umfassung befand sich eine Grabkammer mit einem großen Deckstein (2,5 mal 1,5 Meter). Es handelte sich wohl um den Grabtyp eines einfachen oder erweiterten Dolmens mit einem oder zwei Wandsteinpaaren. Insgesamt soll es sich nach seinen Angaben um 28 Kubikmeter Steine gehandelt haben. Großsteingräber dieses Typs werden im nördlichen Mitteleuropa ab ungefähr 3600 vor Christus errichtet. Der Verzierungsstil und seine technische Ausführung auf Gefäßen dieser Epoche, der sogenannten Trichterbecherkultur während des Neolithikums, leiht dieser regionalen Ausprägung ihren Namen: die sogenannte Tiefstichkeramik.

Die Grabkammer war nach den Angaben von Otto Zeiseweis mit fettiger, schwarzer Erde verfüllt. Im Zentrum der Grabkammer fand er weder Skelettreste noch Gefäße oder Scherben, lediglich am Rand nahe den Wandsteinen lagen in einer Vertiefung Scherben und Knochen. Es ist davon auszugehen, dass in der Grabkammer nach ihrer Erbauung über mehrere Generationen hinweg die Toten einer Gemeinschaft bestattet wurden. Mutmaßlich am Beginn des 3. Jahrtausends vor Christus wurde die Begräbnisstätte nicht mehr weiter genutzt. Die Beschreibung von Otto Zeiseweis deutet darauf hin, dass eine unbestimmte Zeit nach diesem Zeitpunkt die Kammer ausgeräumt wurde, lediglich in den Ecken oder im Bereich anderer Unebenheiten war die Ausräumung unvollständig. Ob im somit freigeräumten Innenraumspätere Rituale oder Bestattungen stattfanden, wie wir es von anderen Großsteingräbern kennen, ist nicht überliefert.

8. Station: Opfersteine

Erst Mitte 19. Jahrhunderts entdeckten Forstmeister Ernst Schmidt und der Heimatforscher Gustav Maas aus Altenhausen diese drei großen, in einer Reihe liegenden Steinblöcke. Vermutlich aufgrund der beiden natürlichen, kopfgroßen und durch eine Rinne verbundenen Vertiefungen auf einem Stein erhielt die Anlage den Namen »Opferaltar« oder »Opfersteine«. Erst 1921 wurden die Steine als Deckplatten eines Großsteingrabes erkannt (Abbildungen 24 und 25). Anders als es bei den Großsteingräbern in Norddeutschland und Südskandinavien üblich war, wurde die Grabkammer in den Erdboden eingetieft, sodass sich die Decksteine auf damaligem Oberflächenniveau befanden. Möglicherweise waren diese ehemals von einem Erdhügel überdeckt. Als Baumaterial diente der in der Region vorkommende Knollenquarzit (auch Braunkohle- oder Tertiärquarzit genannt). Drei Decksteine und die Auflagefläche eines Wandsteines sind sichtbar (Abbildung 26). Das Hauptverbreitungsgebiet solchermaßen eingetiefter Großsteingräber liegt im hessisch-westfälischen Raum (sogenannte Galeriegräber) bis hin zum Pariser Becken (»allées couvertées«). Dabei handelt es sich um rechteckige, bis zu 30 Meter lange eingesenkte Grabkammern aus Steinplatten, oft mit einem Zugang und Vorraum an der Schmalseite, seltener einem Gang an der Langseite. Die Abdeckung besteht meistens ebenfalls aus Steinplatten, gelegentlich aus Holzbalken. Sofern erkennbar, waren die Grabkammern mit länglichen Erdhügeln oder Steinpackungen abgedeckt. In archäologisch untersuchten Grabkammern mit guter Knochenerhaltung wurden zum Teil Skelettreste von mehreren hundert Toten entdeckt

Es ist davon auszugehen, dass es sich um Bestattungsplätze von einzelnen Gemeinschaften (zum Beispiel Familien oder Dorfgemeinschaften) handelt. Aus dem Mittelelbe-Saale-Gebiet und dem niedersächsischen Raum sind nur wenige eingesenkte Grabkammerbekannt, die in der Regel deutlich kleiner waren (fünf bis zehn Meter lang). In dieser Region werden solche Großsteingräber mit der Walternienburger-Bernburger Kultur in Verbindung gebracht (ungefähr 3300 bis 2900 vor Christus), während die nicht eingetieften, aus Findlingen bestehenden Großsteingräber norddeutsch-südskandinavischen Typs des Haldensleber Forstes und der Altmark oft schon deutlich früher gebaut werden (ab circa 3600 vor Christus).Trotz bislang fehlender Untersuchungen kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den sogenannten »Opfersteinen« um die Grabkammer eines Großsteingrabs für eine Dorf- oder Verwandschaftsgruppe handelte, die mit dem Walternienburger-Bernburger Keramikstil in Verbindung gebracht werden kann.

9. Station: Grabhügelfeld und Großgrabhügel

Im Bischofswald von Marienborn befinden sich mehrere Gruppen von Grabhügeln, die insbesondere in der laubfreien Jahreszeit besonders gut zu erkennen sind (siehe Station 5). In der westlichen Gruppe sticht ein Großgrabhügel mit einer Höhe von 1,8 Meter und einem Durchmesser von 25,5 Meter heraus (Abbildung 27). Auch dieses Grab ist gestört, Funde und Unterlagen aus der »Untersuchung« sind verschollen beziehungsweise nicht mehr vorhanden.

10. Station: Sühnekreuz und Grenzsteine

Dieses Sühnekreuz soll aus dem 15. Jahrhundert stammen. Es ist ein Zeugnis mittelalterlicher Sühne und Ablassrituale. Bei den sogenannten Sühnekreuzen handelt es sich um steinerne Flurkreuze, die zur Sühne für begangene Morde errichtet wurden. Die Vorübergehenden sollten angehalten werden, Fürbitte für den Getöteten zu leisten, da dieser ohne Sterbesakramente gestorben war. Das abgearbeitete Steinkreuz von Marienborn aus Karbonsandstein mit gerundeten Enden, dessen Kopf nur noch im Ansatz erhalten ist, zeigt auf einer Seite im Kreuzungsfeld ein kleines eingerilltes lateinisches Kreuz. Das Denkmal zerbrach im Frühjahr 2007 durch Fremdeinwirkung, worauf die Einlagerung in einem Wirtschaftsgebäude im Ort erfolgte. Nach der Reparatur wurde es im Juli 2008 wieder aufgestellt, wohl am ursprünglichen Standort. Der Volksmund gibt drei Erzählungen wieder: 1. Im 14. Jahrhundert soll hier der Ritter Wolbrecht von Oebisfelde auf Ummendorf einen Mann des Klosters erschlagen haben. 2. Im Jahre 1417 wurde an dieser Stelle der Raubritter Dietrich von Quitzow erschlagen. 3. »Weiber« sollen einen Aufseher umgebracht haben. Neben dem Steinkreuz stehen ein Meilenstein und ein Flurgrenzstein (Abbildung 28).

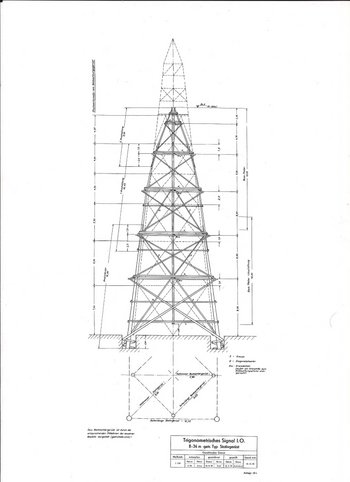

11. Station: historischer Vermessungspunkt Rodenberg

Der Rodenberg, eine weithin sichtbare Erhebung, war ein idealer Standort für die Landesvermessung. Seit 1886 wurden trigonometrische Beobachtungen, von einem Signal- und Beobachtungsturm mit einer stattlichen Höhe von über 40 Metern, für die Preußische Landesaufnahme (Reichsdreiecksnetz, Seitenlänge 20 bis 70 Kilometer) durchgeführt. Der Turm wurde mehrfach erneuert. Der Trigonometrische Punkt 1. Ordnung ist noch heute Bestandteil des Lage- und des Schwerefestpunktfeldes des Landes Sachsen-Anhalt, der Turm selber ist nicht mehr erhalten. Diese Türme wurden als Beobachtungsgerüst und als Zielgerüst genutzt (Abbildung 29). Sie bestanden aus zwei unabhängigen, nicht miteinander verbundenen Gerüsten. Das Zielgerüst wurde für den erschütterungsfreien, sicheren Stand der hochpräzisen Winkelmessinstrumente, den Theodoliten, genutzt. Auf dem Beobachtungsgerüst bewegte sich der Vermesser. Diente der Turm als Zielpunkt von den benachbarten Punkten, wurde eine starke Lichtquelle statt des Theodoliten angebracht, um den Zielpunkt über diese großen Entfernungen erkennbar zu machen. Bei Tag wurde das Sonnenlicht mittels Spiegel (Heliotrop) in Richtung des Beobachters gelenkt, bei Nacht wurden Scheinwerfer genutzt.

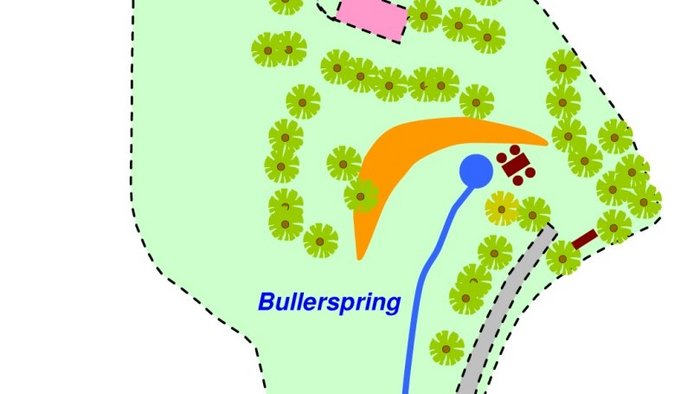

12. Station: Bullerspring – Quellheiligtum und Kirchberg der Wüstung Twelven

Aus einer Sandsteinwand an einer Anhöhe, dem sogenannten Kirchberg, entspringt das Flüsschen Wirpke. Unmittelbar oberhalb dieser als Bullerspring bezeichneten Quelle befand sich eine mittelalterliche Kirche. Der ehemalige Standort ist heute von Eichen umgeben und wird im Volksmund »Heiliger Hain« genannt (Abbildung 30). Archäologische Suchschnitte zeigten, dass es sich um eine kleine Saalkirche von 7,25 Metern Breite und gut 10 Metern Länge handelte, die aus in Kalkmörtel gesetzten, grob zurechtgehauenen Sandsteinquadern errichtet wurde und ein Ziegeldach besaß. Berichte über Funde menschlicher Knochen weisen darauf hin, dass zu der Kirche ein Friedhof gehörte (Abbildung 31). Südwestlich der heutigen Baumgruppe ist durch zahlreiche Lesefunde eine Nutzung während der gesamten Römischen Kaiserzeit nachgewiesen (1. bis 4. Jahrhundert nach Christus).

Vermutlich war die Quelle zu dieser Zeit ein geheiligter Ort der germanischen Bevölkerung. Funde aus dem frühen Mittelalter zeigen, dass es sich zumindest in karolingisch-ottonischer Zeit (8. bis 10. Jahrhundert nach Christus) um einen herausgehobenen Platz gehandelt hat. Ob zu dieser Zeit bereits eine Kirche an der Wirpkequelle existierte, konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Gebäudegrundrisse, die sich in geomagnetischen Messbildern südlich des Kirchenstandorts abzeichnen, sind zeitlich nicht einzuordnen. In der schriftlichen Überlieferung taucht die Kirche am Bullerspring erstmals im Jahr 1200 auf. Sie gehörte damals zum Dorf Twelven. Der Ort wird in den darauffolgenden Jahrhunderten mehrfach erwähnt, bevor er im Jahr 1530 als verlassen beschrieben wird. Alle Gottesdienste wurden in diesem Jahr aus der Kirche am Bullerspring in die Klosterkirche Marienborn verlegt, wo sich bis heute der Taufstein der Twelver Kirche befindet. Vermutlich war das Dorf im Bauernkrieg zerstört worden. Bis ins 20. Jahrhundert erhalten blieb nur die Mühle, die 300 Meternordwestlich der Kirche an der Wirpke lag. Archäologische Funde deuten darauf, dass Twelven aus mehreren Hofstellen im oberen Wirpketal bestand.

Text: Götz Alper, Astrid Deffner, Barbara Fritsch (alle Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt), R. Duckstein (Sommerschenburg), I. Füldner (Harbke)

Online-Redaktion: Georg Schafferer, Anja Lochner-Rechta

Literatur

Hans-Jürgen Beier, Das Megalithgräberfeld im Lappwald bei Marienborn. Ausgrabungen und Funde 39, 1994, 179–184.

Wilhelm Blasius, Vorgeschichtliche Denkmäler zwischen Helmstedt, Harbke und Marienborn. Braunschweig 1901.

Carl Engel, Bilder aus der Vorzeit an der mittleren Elbe. Magdeburg 1930.

Barbara Fritsch/Johannes Müller, Großsteingräber in Sachsen-Anhalt. In: Hans-Jürgen Beier/Sven Ostritz/Mario Küßner/Dieter Schäfer/Volker Schimpff/Karin Wagner/Andreas Zimmermann (Hrsg.), Finden und Verstehen. Festschrift für Thomas Weber zum sechzigsten Geburtstag. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 66, Langenweißbach 2012, 64–80.