Keltische Kontakte – Ein Büschelquinar aus Hundisburg

November 2024

Büschelquinare sind eine spezielle Münzserie innerhalb der Keltischen Münzprägung. Der Name bezieht sich auf die Gestaltung der Münzvorderseite, auf der ein Kopf mit Haarbüscheln immer weiter stilisiert wird, bis er nur noch als Wirbel zu erkennen ist, der um vier Zentralpunkte angeordnet ist (Abbildungen 1 und 2). Die Bezeichnung als Quinar entstammt als Äquivalent dem Römischen Münzsystem, da wir nicht wissen, wie die Kelten diese Münzen nannten. Der vorliegende Büschelquinar (Abbildung 1) gehört nach der Typologie von Kellner in die Gruppe E und steht am Ende der Entwicklung dieser Münzserie. Auf der Rückseite ist durchgängig ein Pferd dargestellt, das in der Regel nach links läuft. Hinzukommen diverse Beizeichen wie Punkte, Torques, Kugeln, Kreuze und anderes. Die Ausprägung und Erhaltung dieses Exemplars ist verhältnismäßig gut, da viele der Büschelquinare häufig nachlässig und mit schlechten Stempeln sowie dezentral geprägt wurden. Die Prägung der Büschelquinare setzt um 150 vor Christus ein und dauert etwa bis 25 vor Christus. Das hier beschriebene Stück gehört in die Spätlatènezeit (Stufe D1) und somit in die erste Hälfte des 1. Jahrhunderts vor Christus.

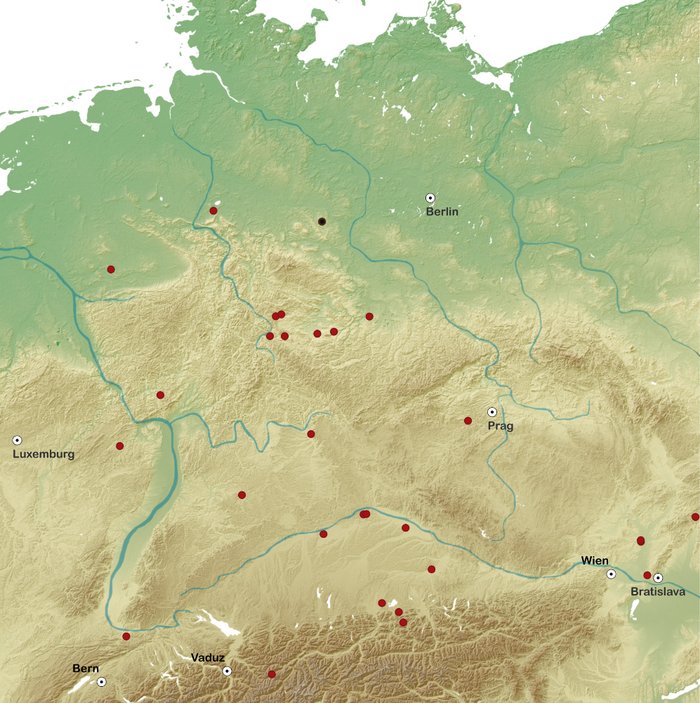

Die Umlaufgebiete der Büschelquinare sind Süddeutschland – hier vor allem Mittelbayern –, Österreich und die Schweiz. Kleine Fundvorkommen mit wenigen Exemplaren finden sich aber auch in Tschechien und der Slowakei, Frankreich und Luxemburg. Die Serie E ist, wie die Typen A, B und C, im bayrisch-fränkischen Raum beheimatet. Die anderen Gruppen D, F, G und H gehören in den schweizerischen Raum, was klar aus der Verbreitung der Büschelquinartypen hervorgeht. Überschneidungen der Umlaufgebiete gibt es wenig; die Serien C und D finden sich häufiger auch im jeweils anderen Umlaufgebiet.

Je weiter man in den Norden schaut, desto weniger werden die Funde (Abbildung 3). Thüringen und Hessen verzeichnen noch einzelne Stücke. Für Sachsen-Anhalt ist dieses Exemplar der erste Fundnachweis eines Büschelquinars überhaupt. Die Münze wurde während einer archäologischen Begehung im Bereich der Wüstung Nordhusen bei Hundisburg in der Nähe von Haldensleben vom ehrenamtlich beauftragten Bodendenkmalpfleger Alexander Grelich gefunden (Abbildung 4). Damit ist sie nach aktuellem Kenntnisstand der nordöstlichste Fundnachweis eines süddeutschen Büschelquinars überhaupt. Das Areal in der Umgebung der Wüstung Nordhusen weist Besiedlungsspuren bereits aus neolithischer Zeit auf, der überwiegende Teil der Funde datiert allerdings in das Mittelalter. Besonders zahlreiche Keramikscherben sowie Fibeln einheimischer Produktion belegen eine wohl weitestgehend kontinuierliche Besiedlung von der Latènezeit bis ins 4. Jahrhundert nach Christus und damit auch zur Zeit der Herstellung des Büschelquinars. Eine detaillierte Auswertung des Fundmaterials steht allerdings noch aus. Als Handelsgut, nicht als Zahlungsmittel im eigentlichen Sinne, kann die Münze hier als Nachweis des Austausches und der Kommunikation zwischen germanischen und keltischen Volksstämmen angesehen werden.

Allgemein sind in Sachsen-Anhalt die archäologischen Funde, die klar aus keltischer Produktion stammen, überschaubar und dieser Umstand spiegelt sich auch in der Objektgruppe Münze wider, denn bisher kamen nur wenige Fundmünzen keltischer Produktion ans Tageslicht, noch weniger Silbermünzen. In der Sammlung des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt befinden sich allerdings einige bronzene Aduatuker-Kleinerze sowie silberne Quinare vom Prager Typ der Boier. Dieses sind im Durchschnitt etwas leichter als die Büschelquinare, die ein Sollgewicht von 1,6 bis 1,8 Gramm aufweisen. Besonders die Büschelquinare vom Typ Kellner E, wie das vorliegende Exemplar aus Hundisburg, sind im Vergleich zu den anderen Typen relativ schwer und kommen seltener als gefütterte Münzen, das heißt mit einem Kern aus unedlem Metall, vor.

Zu den keltischen Bevölkerungsgruppen, die diese Münzen geprägt haben, und den Prägeorten für bestimmte Münztypen können nur Vermutungen angestellt werden. Der Hauptgrund ist das häufige Fehlen von Aufschriften oder deutbaren Zeichen auf den Münzen, ganz zu schweigen von schriftlichen Überlieferungen. Aufgrund der Auffindung von Werkzeugen für die Münzproduktion lässt sich zwar, wie beispielsweise für Manching und Altenburg-Rheinau, belegen, dass hier Münzen geprägt wurden - im Fall Manching sogar, dass goldene Regenbogenschüsselchen hergestellt wurden

Auch die Münzherrenfrage wurde in der Forschung intensiv diskutiert und geografisch kommt vor allem der Stamm der Vindeliker in Frage, die größte für Süddeutschland belegte Keltische Bevölkerungsgruppe. Schriftliche Belege antiker römischer Autoren stammen aber erst aus der Zeit von Julius Caesar und Kaiser Augustus. Allerdings sind sie vielfach ungenau und unvollständig, insbesondere was die Benennung der unterschiedlichen keltischen Stämme und deren Siedlungsareal anbelangt. Entsprechend wird von einer eindeutigen Zuordnung abgesehen.

Auch die Frage nach dem Zweck der keltischen Münzen allgemein wurde immer wieder gestellt. Da ein klar definiertes Währungssystem nur schwer nachzuvollziehen war, wurde angenommen, dass die Kelten die Münzen als Tribute und Opfergaben nutzten, vor allem aber als Wertspeicher und Tauschobjekte im allgemeinen Handelsverkehr. Diese Annahme ist für den Beginn der keltischen Münzprägung im Alpenvorland des 3. Jahrhunderts vor Christus sicherlich korrekt. Im 1. Jahrhundert vor Christus hat sich jedoch das gesellschaftliche Leben verändert und immer größere Oppida entstanden. Das Zusammenleben in städtischen Strukturen machte auch den Einsatz eines Wertmessers zum Austausch verschiedener Güter wahrscheinlich. Dafür waren die Münzen prädestiniert, die im Laufe der keltischen Münzprägung immer vielgestaltiger wurden. Zunächst existieren ausschließlich Goldprägungen, dann entwickeln sich verschiedene Silbermünzen mit unterschiedlichem Design, Größe und Gewicht, an denen eine vorher definierte Stückelung abzulesen ist. Das Vorkommen solchen ›Kleingeldes‹ gilt als sicheres Indiz für die Entwicklung hin zu einer praktikablen, geordneten Geldwirtschaft, zumindest in den Ballungszentren und an den gängigen Handelsrouten.

Wie der Büschelquinar nach Sachsen-Anhalt gelangte, ob als Tauschobjekt, als Geschenk oder Tribut, kann nicht rekonstruiert werden. Auch der Zeitpunkt, zu dem die Münze unter die Erde gelangte, ist kaum zu benennen. Dies könnte noch während des Umlaufs der Büschelquinare in Süddeutschland oder auch deutlich später geschehen sein. Sicher ist nur, dass der Quinar keltischer Produktion, gemessen am hiesigen Fundvorkommen, eine absolute Ausnahme mit Seltenheitscharakter darstellt. In jedem Fall belegt er den Kontakt und Austausch mit Bevölkerungsgruppen, die deutlich weiter im Süden siedelten.

Text: Anika Tauschensky

Online-Redaktion: Anja Lochner-Rechta

Literatur

B. Brandt, Der Schatzfund von Teisendorf. Vergleichende Studien zu spätkeltischen Büschelquinaren (München 2002).

H. J. Kellner, Die Münzfunde von Manching und die keltischen Fundmünzen aus Südbayern. Die Ausgrabungen in Manching 12 (Stuttgart 1990).

M. Nick, Gabe, Opfer, Zahlungsmittel. Strukturen keltischen Münzgebrauchs im westlichen Mitteleuropa. Freiburger Beiträge zur Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends 12 (Rahden/Westfalen 2006).

M. Nick, Die keltischen und römischen Fundmünzen aus der spätlatènezeitlichen Großsiedlung in der Rheinschleife bei Altenburg (Schwaben). Fundberichte aus Baden-Württemberg 32,1, 2012.

H. Meller (Hrsg.), Haldensleben – VOR seiner ZEIT: archäologische Ausgrabungen 2008 – 2012. Archäologie in Sachsen-Anhalt Sonderband 17, 2012.

B. Zieghaus, Die Fundmünzen aus der jüngerlatènezeitlichen Siedlung von Egglfing. Bayerische Vorgeschichtsblätter 65, 2000, 39–83.

![Abbildung 2: Büschelquinar (Inventarnummer 20-993) der Gruppe Kellner A, um 125 bis 75 vor Christus, Silber, geprägt, 14,4 Millimeter, 2,02 Gramm. © Staatliche Münzsammlung München, Foto: Ursa Kosi [https://www.kenom.de/id/record_DE-MUS-099114_kenom_334764].](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_2024_11_fumo_2_909ec890a4.jpg)