Chemiearchäologie oder Ausgrabungen im Reagenzglas. Perkins Mauvein und der Revolution der Chemieindustrie auf der Spur

Dezember 2016

Es ist eine Geschichte, die in Büchern zur Industrie- und Chemiegeschichte ebenso gerne erzählt wird, wie in der populären chemischen Literatur: Ein junger Student will besser sein, als sein Lehrer, stellt in einer Kammer seines elterlichen Hauses hartnäckige Versuche an, und erfährt am Ende eine große Belohnung (Abbildung 1). Und nebenbei stellt er die Weichen zur Begründung eines ganz neuen Industriezweigs. Wir reden hier nicht von Bill Gates, Steve Jobs oder Marc Zuckerberg: London, Halle, 1856. Gaslaternen, Kokerei und Teer.

In London hatte sich, wie in vielen Metropolen Europas, eine neue Technologie durchgesetzt: die Gasbeleuchtung. In unzähligen Straßen breitete sich das Gaslicht aus, und auch wohlhabende Haushalte nutzen die praktische, neue Beleuchtung, die die zuvor verwendete, teure und unkomfortable Öl-, Talg- und auch die modernere Petroleumbeleuchtung abgelöst hat. Das Gas stammte aus den Leitungen der Gasanstalten, die nach und nach in den Städten Englands und des Kontinents gegründet wurden. Selbst die preußische Provinzstadt Halle (Saale) erhielt in jenem Jahr 1856 eine erste Gasanstalt. Ihr Verwaltungsgebäude steht noch in der Hafenstraße 7; es machte letztes Jahr Schlagzeilen, als es von Hausbesetzern in Anspruch genommen wurde (Abbildung 2).

Die Gasanstalten erzeugten das Gas, indem die Steinkohle unter Luftabschluss in riesigen Retorten erhitzt wurde. Dabei entstand neben dem Koks, der zu Heizzwecken und für die Stahlindustrie benötigt wurde, ein Destillat aus Bestandteilen, die bei Normaltemperatur gasförmig sind: das Stadtgas (näher dazu: Bucherer 1914). Das Kondensat aber, das sich bei Abkühlung zu einer schwarzen, halbflüssigen Masse verdichtete, leitete man zunächst als scheinbar wertlose, stinkende, klebrige Masse in Gruben ab. Niemand schien Verwendung dafür zu haben.

Exkurs: Oranienbaum: F.F. Runge, Erfinder der Dachpappe

Der preußische Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge war Produktionsleiter einer kleinen Fabrik in Oranienburg bei Berlin. Man produzierte unter anderem Paraffinkerzen und Kernseife. Runge, der seit 1932 hier wirkte, machte sich nebenbei Gedanken darüber, was mit den Unmengen von Steinkohleteer, den die Berliner Gaswerke als Abfall produzierten, noch anzustellen sei. In mehreren Schriften empfahl er zum Beispiel mit Teerpappe Häuser einzudecken, so gibt es von ihm eine Denkschrift über »Das Flache Lehmdach und der elastische Theerfirnis (Berlin 1837)«, worin er unter anderem die Verwendung der klebrigen Masse als eine Art Dachpappe propagiert. Runge untersucht die Steinkohlemassen und entdeckt darin neue Substanzen, unter anderem das Anilin, das er damals »Cyanol« nennt, weil es mit Chlorlauge eine blaue Farbreaktion gibt. An eine industrielle Anwendung dieses Stoffes scheint er jedoch nicht zu denken. Runges Cyanol oder Anilin, weil man es auch bei der trockenen Destillation des Indigos finden kann, arabisch »Anil«, findet den Weg in das noble Royal Chemical College in London, das der deutsche Chemiker Professor August Willhelm von Hofmann seit 1845 leitet. Hofmann interessiert sich schon seit einiger Zeit für die Destillationsprodukte des Steinkohleteers, unter anderem auch für das Anilin. Besonders faszinierte Hofmann aber die Vision, einmal etwas zu erfinden, das die klassische Chemie endlich in den Ruf einer für das British Empire wirklich bedeutenden Wissenschaft verhelfen könnte. Etwas, das kriegsentscheidend wäre und bislang nicht unbegrenzt verfügbar ist: das Chinin. Dieser bittere Arzneistoff (heute ist er noch in Tonic-Wasser enthalten) war das einzig halbwegs wirkende Mittel gegen die Tropenkrankheit Malaria. Sie ist der größte Feind der Soldaten des British Empire in den Tropen, beispielsweise in Indien. Doch das Wundermittel Chinin war schwer zu beschaffen: Die Chinarinde, in der es enthalten ist, wächst nicht, wie zu vermuten wäre, in China, sondern in Südamerika. Hofmann hatte schon lange von der Synthese des Chinins aus leicht zugänglichen Stoffen geträumt. Eine ungefähre Summenformel des Heilmittels war bekannt und was lag näher, als eine Substanz ähnlicher Elementarzusammensetzung so zu verändern, dass Chinin daraus wurde? Hofmanns Spezialgebiet war die Chemie organischer, basischer Stickstoffverbindungen und so wird wahrscheinlich er selbst schon an Anilin als Ausgangsprodukt für die Chininsynthese gedacht haben. Einer seiner Studenten ist der noch 17-jährige William Perkin. Hofmann waren schon lange das Engagement und die Begabung des jungen Mannes aufgefallen. Der Junge kam aus wohlhabend-bürgerlichem Hause und seine Eltern gewährten ihm daheim eine kleine Experimentierecke. In diesem Hobbyraum hatte der junge William wohl schon oft gewerkelt, als er mittels etwas Anilin aus Hofmanns Beständen experimentierte, um den Traum seines Lehrers im eigenen Heimlabor umzusetzen. »Ich muss das Zeug ja eigentlich nur etwas oxidieren«, wird er sich gedacht haben, und rückte der stinkenden, flüssigen Substanz mit roher chemischer Gewalt zu Leibe: er oxidierte das »Anilin« - in Wahrheit ein technisches Steinkohleteerdestillat, stark verunreinigt mit Toluidinen - indem er es mit Kaliumdichromat in saurer Lösung behandelte. Ein übliches Verfahren eigentlich. Die orangebraune Lösung verfärbte sich beim Stehenlassen, wurde immer dunkler, und statt weißer Chininkristalle erhielt Perkin einen schwarzbraunen Schlamm. Wohl jeder normale Chemiker hätte an dieser Stelle aufgehört, das Produkt weggeworfen, und irgendetwas anderes angefangen. Perkin hoffte aber, in dem schwarzen Schlamm vielleicht noch etwas zu finden und behandelte das Zeug mit Alkohol. Beim Filtrieren erhielt er eine violette Lösung und dem Experimentator fiel auf, dass die Flüssigkeit Wolle färbte. Und zwar so, dass sie sich nicht mehr auswaschen ließ: die Farbe war stabil! Das klingt heute nicht nach einer Entdeckung, auf die die Welt gewartet hatte, aber genau das war es damals (Abbildung 3).

Textilien dauerhaft leuchtend bunt zu färben, war eine Kunst, die zudem sehr teuer war, weil die Rohstoffe, wie farbstoffhaltige Pflanzen oder auch Tiere, schwer zu beschaffen und schwierig zu extrahieren waren. Nicht jeder bunte Blütensaft eignet sich: Die Farbstoffe sollen waschecht auf der Faser haften, sie müssen lichtbeständig sein und wenigstens eine gewisse Brillanz im Ton aufweisen. Wer ein richtiges Rot haben wollte, musste damals schon Cochenille, eine getrocknete Schildlaus, aus Amerika einführen. Ein brauchbar intensives Blau wurde aus Indien beschafft (Indigo), aber auch in heimischem Anbau aus der Waidpflanze gewonnen, der allerdings wenig gehaltvoll war. Aus der antiken Überlieferung kannte man noch den legendären tyrischen Purpur, ein leuchtendes Pinkviolett, das man dereinst aus der Meeresschnecke Murex brandaris und anderen Arten gewann (Abbildung 4). Das Verfahren war extrem kostspielig, weil tausende Schnecken gefangen und ihre Farbdrüse herausoperiert werden musste, um dann nach einer umständlichen Gärprozedur im Kessel einige hundert Gramm Stoff pink färben zu können.

Purpur war einst Symbol für Reichtum und Wohlstand schlechthin gewesen, aber auch für Macht. Noch zu Perkins Zeiten erkannte man reiche Leute an ihrer farbigen Kleidung, während das einfache Volk recht »naturfarben« einherging. Vielleicht konnte man sich noch etwas braunstichig-roten Stoff leisten, der mittels der Färbepflanze Krapp gefärbt war. Doch auch deren Anbau verschlang enorme Flächen wertvollen Ackerlands. Vor diesem Hintergrund war Perkins Kaiserpurpur ein geradezu alchemistischer Triumph: Einen Luxusstoff aus dem schmierigen, schwarzen, klebrigen Teer zu gewinnen, versprach Reichtum und Wohlstand ohne Ende.

Vereinfacht erzählt: Perkin machte sich flugs daran, mit dem Geld seiner Eltern eine bald recht gut gehende Fabrik für das »Mauvein« zu errichten (Abbildung 5). Von Hoffmann verabschiedete er sich, der dies mit einer gewissen Verärgerung und Enttäuschung darüber quittierte, dass der hoffnungsvolle angehende Chemiker, kaum das Studium begonnen, es schon wieder beendete, um Geld mit Farbe zu verdienen. Derweil hatte die so brillante Farbe einen Namen bekommen: Mauve, die Malvenfarbe. Perkin wollte sie ursprünglich »tyrisches Purpur« nennen, aber das kam bei den Zeitgenossen nicht an. Die Mauveinfabrik nahm 1857 die Produktion auf.

Der Umsatz stieg, so dass sich Perkin bald nach einer Quelle für Anilin umsehen musste. Im Steinkohlenteer ist der Stoff nicht genügend enthalten, allerdings ist viel Benzol und Toluol darin. Er fand einen Weg, Benzol durch Nitrieren in Nitrobenzol zu verwandeln, das er anschließend zu Anilin reduzierte (beziehungsweise das darin enthaltene Toluol zu Toluidinen). Nun war der Weg zur großtechnischen Produktion geebnet. Die Mauve-Begeisterung soll bis 1861 angehalten haben (Garfield 2001, 80). Als sich Königin Victoria nun auch noch ein Kleid in dieser Farbe bestellte, brummte Perkins Fabrik, und lila war für kurze Zeit zur Modefarbe avanciert: »Es geht die Lou Lila, von Kopf bis Schuh lila, auch das Dessous lila, das muß man seh'n...« (Schlager von Robert Katscher 1924). Perkin wurde wohlhabend, Exportaufträge erreichten ihn aus England, Deutschland und Frankreich, selbst aus dem fernen Hongkong (Abbildung 6).

Er hatte den Grundstein eines der wichtigsten Industriezweige gelegt, der bis heute die Wirtschaft dominiert. in der Folge traten vor allem deutsche Chemiker auf den Plan. Der zweite Meilenstein der Teerfarbenchemie war noch eine international gleichzeitige Entdeckung: A.W. Hofmann, Verguin (Frankreich) und Natanson (Polen) fanden den rotvioletten Triphenylmethanfarbstoff Fuchsin. Vermarktet wurde dieses schöne, kalte Rot übrigens unter der Bezeichnung »Magenta« - nach der fürchterlichen Schlacht bei Magenta im Sardinischen Krieg 1859. Nun nahm aber die deutsche Farbenchemie die Führung auf: Die Synthese des Alizarins (1869, Graebe und Liebermann) und des Indigos (Heumann) ebenfalls aus Steinkohleteerprodukten, gelang. Die Farbenchemie wuchs in Deutschland zur nationalistischen Prestigeaufgabe. Farbenfabriken schossen wie Pilze aus dem Boden: »Bayer-Elberfeld« und »Carl Leverkus, Wiesdorf« (später Bayer), »Meister Lucius & Brüning« (später Höchst) und die »Badische Anilin- und Soda-Fabrik« produzierten und vermarkteten die neuen Farben weltweit (Abbildung 7).

Der ästhetische Paradigmenwechsel: Die Chemieindustrie und die Proletarisierung des Kaiserpurpurs

Bunte Farben wurden in der Folge derart erschwinglich, wenn nicht gar billig, dass das eine entscheidende Ausprägung auf die Mode der höheren Stände haben musste (Abbildung 8). Ein Paradigmenwechsel entstand, der in der Mode bis heute fortbesteht. Farbigkeit stand nun für Billigkeit und Banalität. »Teerfarben« eignen sich eben nicht als Statussymbol (Wunderlich 2013, 27). Julia Domes schreibt in Ihrer Untersuchung der Entwicklung der Herrenmode Mitte des 19. Jahrhunderts in Wien: »Die Farbigkeit gehörte der Vergangenheit an, nun dominierten schwarz, Grautöne, dunkles blau und grün, sowie braun. Ab 1860 begann man damit den kompletten Anzug in derselben Farbe zu schneidern. Die Ausnahme bildete der schwarze Gehrock, zu welchem dezent gestreifte Hosen getragen werden »mussten«. Auch die Weste verlor an Farbe. Schwarz und weiß wurden vor allem bei festlichen Anlässen obligatorisch« (Domes 2008, 69-70) Die Teerfarbenindustrie hat die Farbe »demokratisiert«.

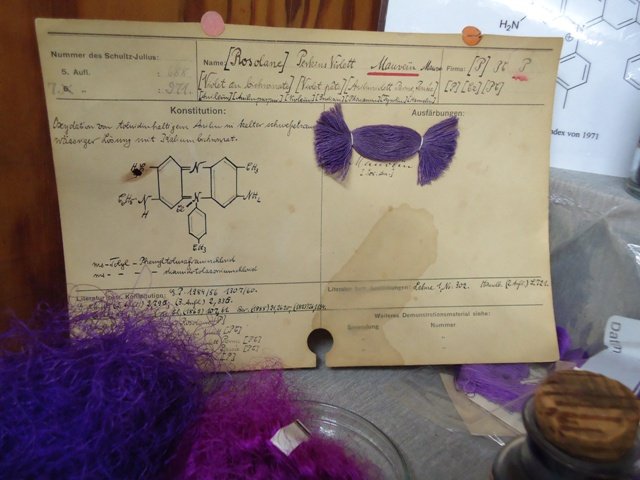

Mauvein in der Ausstellung »Alchemie - die Suche nach dem Weltgeheimnis«

In der Ausstellung ist dem Mauvein eine eigene Vitrine gewidmet. Leihgeber ist übrigens die Historische Farbstoffsammlung der Technischen Universität Dresden, die seit Ende des 19. Jahrhunderts industrielle Farbproben sammelt - in gewaltigen Sammlungsschränken, ein sehenswertes Kulturdenkmal von europäischem Rang. Neben der Vitrine mit dem Mauvein und historischen Färbemustern prangt in der Alchemieausstellung ein Display mit dem programmatischen Meme »Chemie gibt Brot, Wohlstand, Schönheit«. Es zierte 1956 den Einband der Tagungsunterlagen zur Chemiekonferenz der SED. Moderne Imagewerbung der chemischen Industrie sieht kaum anders aus: ein generell besseres Leben durch Chemie verspricht die Werbung der Firma Bayer »Science for a better life« (Abbildung 9).

Waren es einst die Alchemisten, die der Welt mit dem imaginären und unerreichbaren Stein der Weisen Hoffnung auf ein Leben ohne Sorgen und Krankheiten versprachen, ist es später die Farbenindustrie, die den unerreichbaren Kaiserpurpur für die Massen aus dem teerigen Füllhorn gossen. Alsdann versprachen Kunstdüngerindustrie und Gentechnik den Hunger in der Welt zu bekämpfen und mit dem Zauberwort »Nanotechnologie« lässt sich heutzutage nahezu jedes Produkt anpreisen.

Welche Ambivalenz aber hinter diesem alchemistischen Streben nach der Lösung des Weltgeheimnisses steht, formulierten 1957 die Verfasser des Godesberger Programms der SPD: »Das ist der Widerspruch unserer Zeit, / dass der Mensch die Urkraft des Atoms entfesselte und / sich jetzt vor den Folgen fürchtet ... aber das ist auch die Hoffnung dieser Zeit, / dass der Mensch im atomaren Zeitalter sein Leben erleichtern, / von Sorgen befreien und Wohlstand für alle schaffen kann ...«.

Besonderer Dank geht an Herrn Prof. Dr. Horst Hartmann für die Bereitstellung der Exponate aus der Historischen Farbsammlung der TU Dresden.

Text: Christian Heinrich Wunderlich

Online-Redaktion: Anja Lochner-Rechta

Literatur

H. Th. Bucherer, Lehrbuch der Farbenchemie, Einschließlich der Gewinnung und Verarbeitung des Teers sowie Methoden der zur Darstellung der Vor- und Zwischenprodukte. (Berlin - Heidelberg 1914).

J. Domes, »S´Gwand in Wien« (Magisterarbeit, Wien 2008).

S. Garfield, »Lila«, wie eine Farbe die Welt veränderte (Berlin 2001).

F.-F. Runge, Das Flache Lehmdach und der elastische Theerfirnis (Berlin 1837).

C.H. Wunderlich, Rötel, Scharlach und anderer Zinnober. Zur Kulturgeschichte roter Farbmittel. In: Harald Meller, Heinrich Wunderlich, Franziska Knoll (Hrsg), Rot - die Archäologie bekennt Farbe. Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte 10, (Halle [Saale] 2013) 13-32.